熊野古道で採取の酵母で醸す地酒 和歌山の尾崎酒造

和歌山県工業技術センター(和歌山市)が見つけた清酒醸造に適した古道酵母は、世界遺産に登録された熊野古道・中辺路の土壌から抽出したものだ。「強い酵母だと思います」。和歌山県新宮市の蔵元、尾崎酒造の杜氏(とうじ)、小林武司さんはこう指摘する。

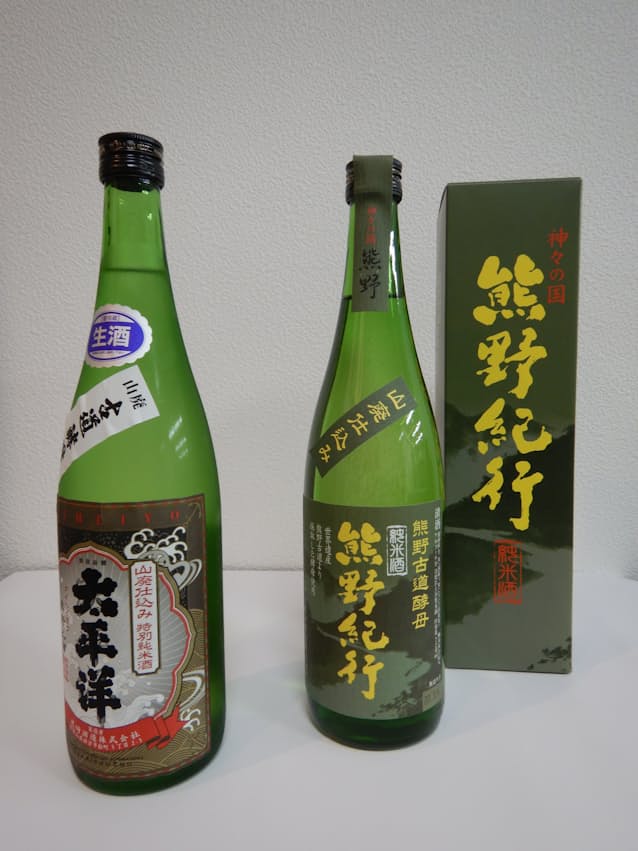

尾崎酒造は古道酵母を使った純米酒「熊野紀行」を2008年から販売している。6代目となる尾崎征朗さん(代表取締役)は、「熊野という地域にこだわった酒を目指していた」と話す。水は目の前を流れる熊野川の伏流水、米も地元産だ。酵母も熊野古道からとなり、地域に根差した地酒が出来上がった。

酒は酵母によって味や香りが変わる。かつて多くの酒蔵は、自分の蔵に住み着いた酵母を培養して使っていた。しかし品質管理が難しく、今ではほとんどの酒蔵が日本醸造協会の酵母、いわゆる「きょうかい酵母」を購入して使っている。尾崎酒造も主力商品はそうだ。

県工業技術センターによると、古道酵母は定番のきょうかい酵母のように洗練されたものではないという。尾崎さんは「熊野紀行、実は毎年味が少し変わります」と打ち明ける。変わるといっても、野生酵母らしい野趣あふれる重めの味覚や、高めの酸度などの程度の話し。「それが地酒のおもしろいところでもある」と尾崎さんは強調する。

醸す側としては、「新しい酵母を使うのは、最初は怖い」(杜氏の小林さん)。加えて尾崎酒造は、紀伊半島南部では和歌山県内はもちろん「三重県でも伊勢松阪周辺までの間で、ただ一軒だけの蔵元」。酒蔵のすぐ北側を流れる熊野川の川面を渡る北風の恩恵はあるが、本州最南端での酒造りは、暖かい地方ほど雑菌が多く難しいというハンディを負う。

そもそも古道酵母は、県の「戦略的研究開発プラン事業」(04~06年度)の一環として実施された「和歌山らしい酒」開発のための探索から見つかった。物語性を高めるため、「梅や黒潮(海水)、熊野古道の3つに注目し約150の試料から選び出した」(県工業技術センター)ものだ。

熊野紀行は「中華料理やステーキなどにも合いますよ」と尾崎さんは胸を張る。古道酵母を使った酒はしっかりとした味だが、はやりの吟醸香は高くない。そこで県工業技術センターは品種改良に取り組み、19年度に「新規古道酵母」2株の開発に成功した。

新規古道酵母は吟醸香「カプロン酸エチル」を高生産できる。元株に比べ7倍、10倍作り出す能力「生産能」を持つ一方、酢酸は共に3分の1程度まで減少した。

県工業技術センターは20年度から新規古道酵母の分譲も始めた。尾崎酒造はこれにも対応し、新規古道酵母を使った「太平洋 山廃純米無濾過生原酒」を21年度から販売している。こちらは年間500本の限定販売だが、主力ブランド「太平洋」を冠したことに、同社の古道酵母へのこだわりがにじむ。

(和歌山支局長 上野正芳)

[日本経済新聞電子版 2022年5月12日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界