胆石症…男性肥満者で増加・傷痕目立たない手術も

人間ドックなどで腹部エコー(超音波)検査を行うと10人に1人の割合で見つかる胆石症が中高年男性で増えている。命にかかわる危険な胆石症もある。疑わしい症状を感じたらすぐに消化器科を受診してほしい。

肝臓では毎日約600ミリリットルもの胆汁が作られる。胆汁は有害物質や不要なコレステロールなどを排せつするほか、食物中の脂肪やビタミンの消化・吸収を助ける役割がある。

肝臓で作られた胆汁は一カ所に集められ、総胆管を通って十二指腸に排出される。その途中で胆汁をため、食事に合わせて放出するポンプが胆のうだ。

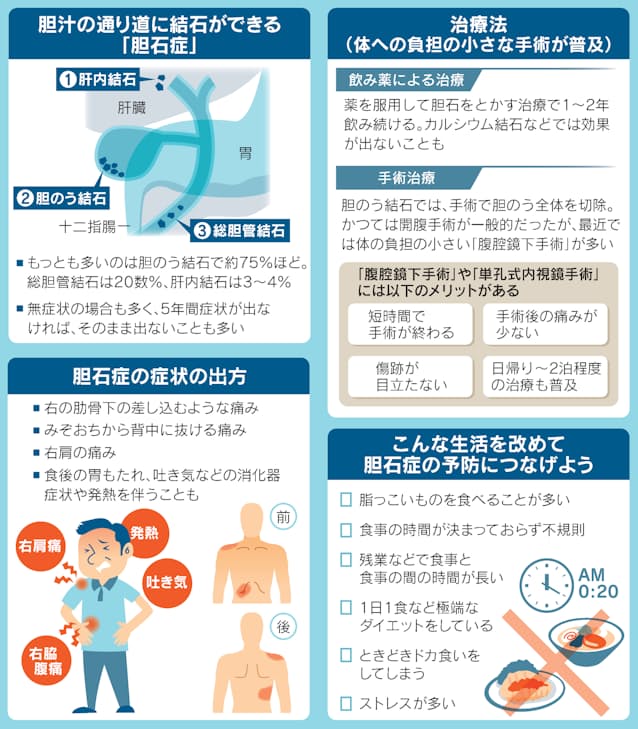

不規則な食事で胆汁の流れが淀んだり、胆汁の成分が変わったりすると、その通り道である胆道で成分が結晶化。胆のう結石、総胆管結石、肝内結石となる胆石症を招く。

胆石症は、腹部エコーや磁気共鳴画像装置(MRI)などの詳しい検査をすると、国民の10人に1人に見つかる。身近な病気ではあるが、体内の時限爆弾でもある。

大きく成長した結石が胆のうや総胆管の中を動くとき激しい痛み(発作)を起こす。胆道に腸から細菌が侵入して炎症を起こすと発熱することもある。胆汁の流れを大きくせき止めてしまうと「黄疸(おうだん)」の原因になることもある。

かつて胆石症のリスクが高いのは「40代以上」「肥満」「女性」「妊娠・出産」といわれてきたが、国内では2013年の全国調査以降、男女比が逆転していることが分かった。

昨年公開された新「胆石症診療ガイドライン」の作成委員長を務めた「みやぎ健診プラザ」(仙台市若林区)の藤田直孝所長は「ガイドラインでは、男性に肥満が増えたことが結石を増やす一因だとした」と解説する。

特徴的な症状は、右の肋骨の下の差し込むような痛み、みぞおちから背中に抜ける痛みが多いが、右肩に出てくる痛みもある。食後や夜中に多いのも特徴の一つだ。

JA尾道総合病院の田妻進院長は「さらに発熱、下痢などを伴うときは、急性胆のう炎など緊急手術を必要とする病気のこともあるので、できるだけ早く消化器科を受診してほしい」という。

治療についてガイドラインでは、腹腔(ふくくう)鏡(内視鏡)を用いて胆のう全体を摘出する手術が強く推奨された。複数となる腹部の切開は1センチメートルが1カ所、0.5センチメートルが3カ所程度で手術時間は60~80分。患者はその日のうちに歩けるようになり、食事もできる。入院期間は「他の基礎疾患がない場合、2泊3日程度」(田妻院長)だ。最近はへその部分1カ所を切開する「単孔式内視鏡手術」も登場した。傷痕がほぼ残らないので若い女性が選ぶことも多い。

問題は人間ドックなどで無症状の結石が発見された場合だ。「親も胆石で苦しんだ。最近は治療の負担も小さいのであらかじめ切除したい」と予防的手術を希望する人もいる。ただ、藤田所長は「症状のある人は手術、無症状の人は経過観察が原則。検査を受ける人のなかには症状があっても治療を受けていない人も多く、早期に受診し、経過観察でよいか、胆のうがんがないかなどを確認したい」と話す。

胆石症は加齢とともに増える病気。若いうちから生活習慣を改善して予防することも大切だ。脂肪の多い食事を減らし、食べる時間も規則正しくすること。ダイエットで食事を1~2回にするのも「胆のうがポンプの役割を十分に果たせなくなり、結石ができやすくなる」(田妻院長)。

身近な病気だが、ときに命にかかわる症状をもたらすこともある胆石症。仕事に支障の出ない治療を選ぶためにも、早期発見のための基礎知識を持ちたい。

(ライター 荒川 直樹)

[NIKKEI プラス1 2022年5月7日付]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。