健康保険も利く コロナ感染症にも使われる漢方

風邪や夏バテ、更年期症状、加齢による衰えといった身近な不調だけでなく、新型コロナウイルス感染症にも用いられる漢方。健康保険が利き、街のドラッグストアでも市販薬を手軽に入手できる。上手に使って、不調改善や体調管理に役立てたい。

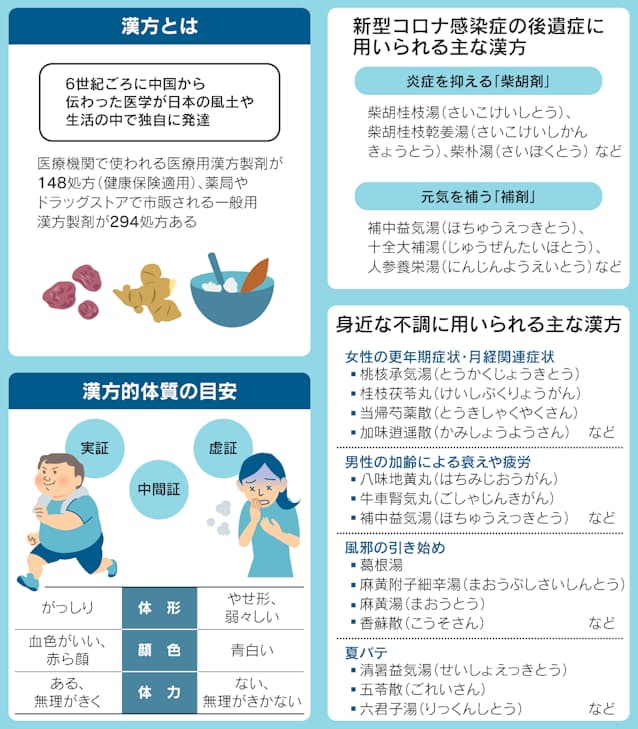

漢方は6世紀ごろに中国から伝わった医学が日本で独自に発達したもの。現在、健康保険の利く医療用漢方製剤が148処方、薬局などで市販される一般用漢方製剤が294処方ある。

慢性疾患にじわじわ効く印象があるが、実は急性疾患にもよく使われる。新型コロナウイルス感染症も例外でなく、日本東洋医学会は新型コロナの関連症状に対し、2020年3月から学会主導の臨床研究に取り組んでいる。

同学会会長を務める、証(あかし)クリニック(東京・千代田)の伊藤隆総院長は、「通常の新型コロナ治療に漢方を併用した約1300例を解析した結果、早期に漢方を併用した群では西洋薬単独群に比べ、症状緩和は同等であるものの、重症化リスク軽減が認められた」と説明する。詳細は同学会が8月下旬に開催する第1回漢方医学国際シンポジウムで発表予定という。

また新型コロナが治った後も微熱やのどの痛み、咳、倦怠感(けんたいかん)などが続く後遺症にも漢方治療が行われている。伊藤総院長は、柴胡(さいこ)という抗炎症作用のある生薬を含む漢方をよく使うそうだ。「柴胡剤にはいくつか種類があるので、患者の体質と症状に合うものを選ぶ。2週間から1カ月ほどで改善する例が多い」

漢方専門医は脈や舌、おなかなどの状態を診て総合的に患者の体質を判断するが、大まかなタイプ分けなら日ごろの体調から自分でも推察できる。体ががっちりして血色が良く、体力のある人は「実証」、やせ形で顔色が悪く、疲れやすい人は「虚証」、その間が「中間証」とされる。

例えば女性の更年期症状や月経関連症状に対しては、実証で頑固な便秘のある人には桃核承気湯(とうかくじょうきとう)、中間証~実証で足が冷えて顔がのぼせる人には桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)、虚証で貧血気味の人には当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)が向く。漢方は1剤に複数の生薬が含まれ、便秘と月経痛が同時に改善するなど、複数の症状に効果が期待できる。

男性の場合は中年以降、夜間の頻尿や腰痛、インポテンツ、気力体力の低下などが表れやすくなる。新見正則医院(東京・千代田)の新見正則院長は「こういった加齢による衰えには八味地黄丸(はちみじおうがん)や牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)、仕事など日常生活での疲れには補中益気湯(ほちゅうえっきとう)がいい」と話す。

風邪の引き始めにも漢方が役立つ。新見院長は家族で漢方を飲み分けているという。「体力が中程度の私は葛根湯、体力が低下気味の妻は麻黄附子細辛湯(まおうぶしさいしんとう)、若く体力のある娘は麻黄湯(まおうとう)を飲むことが多い」。どれも体温を上げて発汗を促す作用がある。葛根湯は寒気や肩・首筋のこわばり、麻黄湯は強い悪寒や高熱、麻黄附子細辛湯は寒気やのどの痛みがサインになる。風邪を引いたかなと思ったらすぐに飲み、汗がじんわり出てきたら服用をやめる。自分に合う漢方をタイミングよく使えば、寝込まずにすみそうだ。

夏バテにも効く。暑さによる体力低下や疲労、食欲不振によく用いられるのが清暑益気湯(せいしょえっきとう)。暑気あたりで、むくみやすい人には五苓散(ごれいさん)がいい。五苓散は体内の水分代謝を改善する作用があるので、二日酔いにも効く。

漢方は市販薬もあり、比較的安全に使えるが、副作用が出ることもある。胃腸不良や動悸(どうき)、むくみ、かゆみなどが出たら飲むのをやめる。新見院長は「医師や薬剤師に相談しながら自分に合った漢方を見つけてほしい」と助言する。全国の漢方専門医は日本東洋医学会のサイトで検索できる。

(ライター 佐田 節子)

[NIKKEI プラス1 2022年8月6日付]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。