乗り物酔い…「旅行の大敵」はアイスキューブで防ぐ

いよいよゴールデンウイーク到来――。ただ、自分や家族の乗り物酔いが心配で、せっかくの旅行やレジャーを心から楽しめない人もいるのではないか。乗り物酔いのメカニズムと対策、克服方法を専門医に聞いた。

乗り物酔いは「動揺病」とも呼ばれる。クルマやバス、電車、船などで移動中に気分が悪くなり、ひどくなると吐き気に襲われる。絶叫マシンなど遊園地のアトラクションでも起きるほか、宇宙飛行士も「宇宙酔い」という症状に見舞われるそうだ。

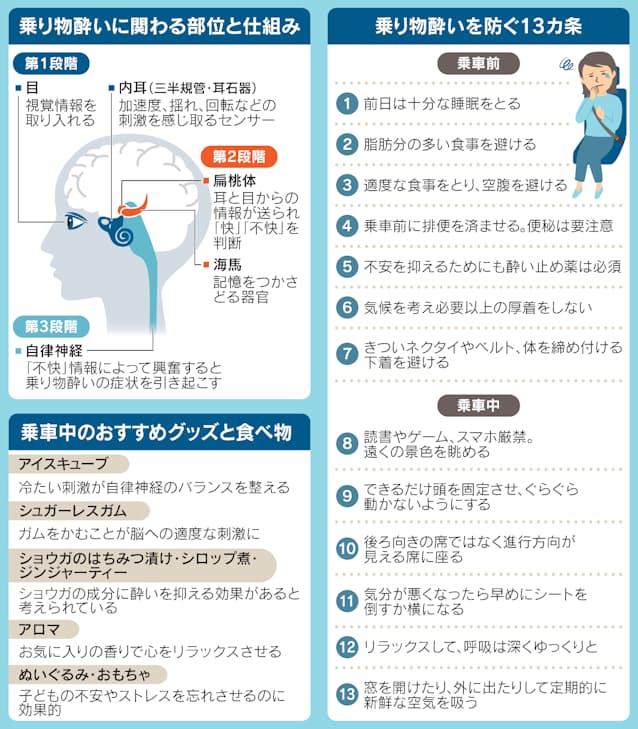

その「宇宙酔い」の研究にも取り組んだJCHO東京新宿メディカルセンターの石井正則耳鼻咽喉科診療部長は、乗り物酔いの原因を「目や耳からの不規則な情報で自律神経のバランスが崩れるため」と話す。石井部長によると、乗り物酔いになるまでには3段階を経るという。

第1段階は三半規管や耳石器など内耳で感じ取る乗り物の加速度、揺れ、回転などの刺激情報と、目から入る視覚情報に日常とは違うズレが認識される。クルマの運転手が酔いにくいのは、自分の操作通りに車が動くので、この目と耳の情報のズレが生じにくいためだ。

第2段階では脳の扁桃(へんとう)体という部位に伝えられたズレの情報が、自律神経ネットワークによって「不快」と判断される。このとき、脳の海馬に残る過去の乗り物酔いの不快な記憶が参照される。ガソリン臭などで酔うのも、記憶の中で臭いと不快さが結びついているためだと考えられる。

そして第3段階でついに乗り物酔いの症状が起きる。扁桃体からの不快情報で興奮した自律神経がバランスを崩し、生つばや冷や汗、吐き気などの症状が出てくる。

乗り物酔いを防ぐにはこの自律神経の興奮を抑えることが肝要だ。まずは前日に十分睡眠をとって体調を整える。空腹や満腹は厳禁で、厚着や体を締め付ける服も自律神経を刺激するので注意したい。

川越耳科学クリニックの坂田英明院長は「不安解消のためにも出発30分前を目安に酔い止め薬を服用する。ほとんどの酔い止め薬には眠くなる成分が含まれており、そのまま寝てしまうのが得策。運転手以外の成人なら少量のアルコールを飲んでもいい」と話す。横たわるだけでも頭が固定されて内耳への刺激が減り、酔いにくくなる。

それでも気分が悪くなった場合は「アイスキューブ(氷のかたまり)」だ。子供は1個、大人は2個程度を口に含むと、口が痛くなるほどの冷たさで吐き気を催す副交感神経の興奮を抑える。クーラーなどに用意してもいいが、コンビニでも手に入る。坂田院長はショウガを使った食品やお気に入りのアロマも酔いを抑える効果があると薦める。

乗り物酔いのなりやすさは自律神経の発達具合も関係する。坂田院長は「2歳頃まではほとんど酔わないが、3~12歳ぐらいまでの発達途上の敏感な小脳は酔いやすく、中学~高校生あたりがピーク。20歳以降は脳も老化して鈍感になり、乗り物体験を重ねて揺れや速度に慣れて酔わなくなってくる」と解説する。

船員や漁師が船酔いしにくいのも「慣れ」の賜物(たまもの)。酔わなかった成功体験の積み重ねで乗り物酔いは克服できる。

不安やストレスを抱えたままだと酔いやすい。「移動中は子供に『酔った? 気持ち悪い?』などと問いたださないこと。かえって子供の不安が増し、第2段階での「不快」判断を促す。楽しい話をするなどして意識をそらせることが大事」(石井部長)だ。

旅行中の子供との楽しいコミュニケーションが乗り物酔い克服のサポートにもなる。親はリラックスした気持ちで子供との休日を楽しんでほしい。

(ライター 大谷 新)

[NIKKEI プラス1 2022年4月30日付]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。