狭心症の痛む場所、男女で違う 性差を知って健康管理

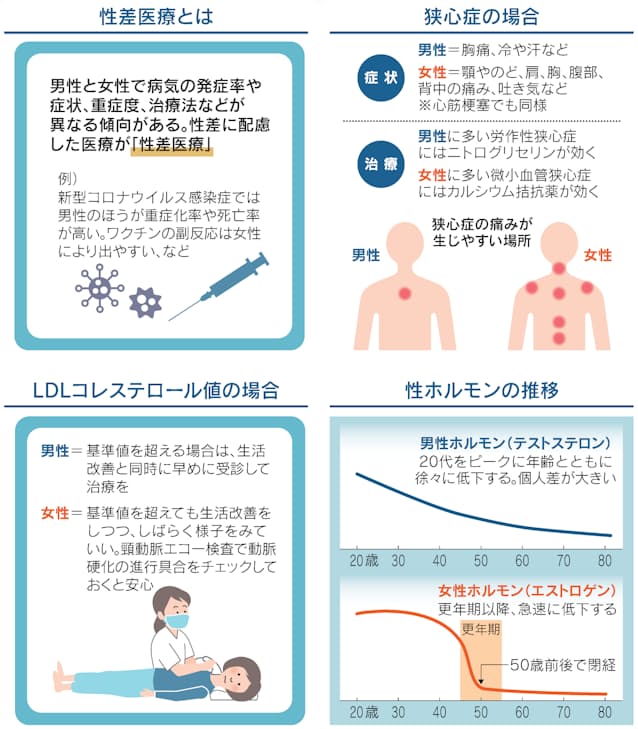

男女で病気のかかりやすさや症状の出方、治療法などが異なることがある。このような性差に配慮した医療を「性差医療」と呼ぶ。日本性差医学・医療学会理事長を務める、東京大学大学院医学系研究科老年病学の秋下雅弘教授は「前立腺や子宮といった男女で異なる臓器の病気だけでなく、男女共通の病気にも性差があることが近年の研究でわかってきた」と語る。

身近な例では新型コロナウイルス感染症。日本性差医学・医療学会副理事長で、政策研究大学院大学保健管理センターの片井みゆき教授は「女性より男性のほうが重症化率や死亡率が高いことが、各国で報告されている」と話す。

もともと女性のほうが病原体に対する免疫反応が強いこと、また男性では重症化の原因になる肥満や糖尿病などの持病、喫煙等の悪化要因が多いためと考えられる。半面、女性は免疫反応が強いゆえに「新型コロナのワクチン接種によって体内に作られる抗体量が男性より多い傾向にあり、副反応も出やすいことが分かっている」(片井教授)。

心臓の病気にも性差がある。その代表が心臓の筋肉に血液を送る冠動脈が狭くなる狭心症だ。男性の場合、大半は典型的な症状といわれる胸痛を訴えるが、女性では他にも顎やのど、肩、腹部、背中の痛み、吐き気などの症状が多く、狭心症の診断がつきにくいことがある。性差医療の第一人者で、静風荘病院(埼玉県新座市)女性内科・女性外来の天野恵子医師は「男性と女性では、なりやすい狭心症のタイプが異なるため症状に違いが出る」と解説する。

男性は体を動かしているときに冠動脈の血流低下が起こる労作性狭心症が多い。女性は心臓の筋肉にもぐり込んだ小さな血管の血流が不足する微小血管狭心症が、特に更年期前後によく見られる。いずれも血管を広げる薬を用いるが、効く薬剤は異なる。「労作性狭心症にはニトログリセリンが効くが、微小血管狭心症にはカルシウム拮抗薬が効果的」と天野医師。

性差はなぜ起こるのか。秋下教授は「性ホルモンの働きが大きい」と指摘する。女性ホルモンのエストロゲンには血管や骨など全身を保護する働きがあり、女性は分泌量が減る閉経前後までは男性に比べ生活習慣病になりにくい。秋下教授によると男性ホルモンにも保護作用はあるが、エストロゲンより弱いのではないかという。

「男性は女性より早く40代頃から生活習慣病だけでなく、心筋梗塞やがんといった命にかかわる病気も増える。定期的に検診を受け、病気が見つかったら、しっかり治療を」と秋下教授は助言する。

一方、女性は閉経を迎える50歳前後から動脈硬化や生活習慣病、骨粗しょう症などが一気に進む。例えば動脈硬化のリスクとして知られる血中LDLコレステロール値は通常、更年期以降に急上昇する。「基準値を超えても、男性のようにすぐに治療につなげる必要はないが、頸(けい)動脈エコー検査は受けておくとよい」(天野医師)。検査では動脈硬化がどの程度進んでいるかが分かるため、結果次第で治療を検討すればいいという。性差の知識を日ごろの健康管理に生かしたい。

日本性差医学・医療学会は今年4月、性差医療を学ぶ医療者向けの研修・認定制度を始めた。片井教授は「性差医療は日本ではまだ新しい分野。医療現場に広がることで、医療の質と診断精度の向上につながる」と期待を寄せる。

(ライター 佐田 節子)

[NIKKEI プラス1 2022年6月4日付]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。