ソーシャルゲームはなぜハマるのか

深田浩嗣氏インタビュー

日経エンタテインメント!

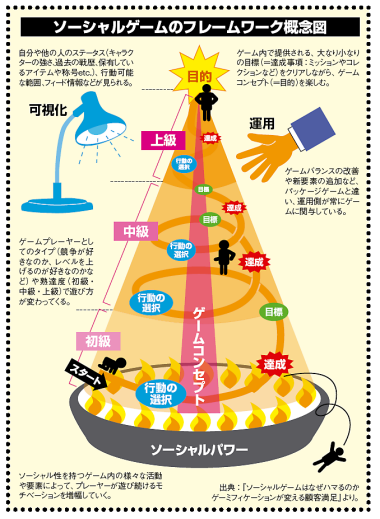

深田氏が、2011年9月に上梓したのが、『ソーシャルゲームはなぜハマるのか ゲーミフィケーションが変える顧客満足』。ソーシャルゲームがビジネスとして大成功しているなかで、その理由をゲームのフレームワークから解き明かしている。「なぜ1本300円の仮想釣りざおにお金を払ってしまうのか」「なぜ毎日アクセスしたくなるのか」――ソーシャルゲームはなぜハマるのかを聞いた。

………………………………………………………………………………

ソーシャルゲームのとらえかたは変わっていくと思いますが、一般的な定義は「SNS上で遊べるゲーム」。つまり、ソーシャルゲームの強みは、SNSのソーシャル性を使って、ゲームを遊んでいない人にも訴求できること。例えばSNSでブログやメッセージ機能しか使っていない人でも、SNS上でゲーム情報がシェアできるので、友達が遊んでいるゲームの中身や行動が自然と見えてくる。そうすると、ゲームへの関心が高まるので、参加を促せるのです。

■ソーシャルゲームの魅力

ソーシャルゲームが登場して4~5年がたちました。その間に、店舗や農場を広げていく育成・シミュレーション系から、『Mafia Wars』を原点とするミッションクリア型、『ドラゴンコレクション』などのカードバトル型へと、ゲームとしての洗練度は高まってきました。ただ、内容が面白くなっているかは判断が難しいところ。そもそもソーシャルゲームの魅力は、ゲームの面白さとは別のところにあると思っています。ちょっとした時間で遊べるように作られていて、1日に数回アクセスして数分で気軽に楽しめるところがいいわけです。

私自身ゲームが好きなんですが、例えば、『ゼルダの伝説』の新作が出ると分かってレビューを見ると、先進的で非常に評判がいい。ただ、クリアに100時間ぐらいかかるとなると、今の自分にその時間が捻出できるのか躊躇(ちゅうちょ)してしまいます。その点ソーシャルゲームは、コンシューマーゲームほど作り込まれてはいないけど、時間的な制約が少ないし、無料で遊べる。しかも、ユーザー同士で協力するなど、上級者向けの楽しみ方もある。だったら、ソーシャルゲームで遊ぶか、となります。

ソーシャルゲームは、そのソーシャル性が面白さのキモですが、初心者がいきなりほかのプレーヤーと交流するのはハードルが高い。ある程度は一人でも進めるようになってくると、プレーヤー同士が補完しあうなど、双方向で楽しめる要素が出てくる。つまり、ゲームの面白さが段階的に変わってくるところがソーシャルゲームの魅力です。しかも、エンディングやゲームオーバーがなく、長く遊べるようにできている。

■ソーシャル性にも様々ある

ソーシャル性といっても、ほかの人との直接的なコミュニケーションばかりではありません。ゲームのなかには、他のプレーヤーの状況を教えてくれるものがありますが、これは「将来はこんなすごいことができるんだ」という"気づき"になり、「もっと頑張ろう」という気にさせてくれます。一人遊びであっても、ほかの人の状況を感じられることは、ソーシャルゲームの重要なポイントですね。

また、ゴールやエンディングがないため、目標となる指針はかなり細かく設定されています。複数のタスクリストなど、達成可能な目標を常に提示することで、ユーザーのモチベーションを上げていきます。しかも、複数の目標から自分で選んで進めることから、"やらされている感"なく、ゲーム本来の目的に近づいていけるのです。

ソーシャルゲームは、ストーリー性を前面に出さないですね。1000万人以上をターゲットとし、いろんな遊び方を許容しているソーシャルゲームにあって、複雑なストーリーやゲームシステムは、逆に邪魔なんです。例えば1カ月ぐらいゲームから離れると、ゲームの進行方法や状況が分からなくなるような作りだと、ゲームへ戻りにくくなってしまいます。だから、ゲーム内の各要素を単発で設計し、色々と遊んでいると、結果的にゲーム全体から見て進んでいるようになっています。

課金利用の中心は、30代以上のユーザーです。家族ができて、自分だけの娯楽が難しいなかで、手軽にハマれるのが人気の要因でしょう。お金を使うと時間をかけずに先に進めるので、社会人ならたいしたことのない金額で達成感や優越感が得られる。ネットサービス全般に言えますが、1回でもアイテム課金を利用すると精神的ハードルはかなり下がるので、利用にも抵抗感はなくなります。

ただビジネスとしては決して簡単ではありません。私たちもソーシャルゲームでは後発なので、当初はノウハウもなく苦戦しました。基本的には、GREEやMobageのランキングに入るタイトルにならないと収益的には厳しいと思います。新規ユーザーの獲得は、ランキングのほか、いかにユーザーの目にふれる場所に露出できるかが重要。ランキングから落ちると新規も大きく減ります。

■バラエティー番組のような作り

ソーシャルゲームの場合、リリースして終わりではなく、日々進化していきます。トレンドやほかのゲームで効果があったものなどを取り入れていく。「コーナー」をどんどん入れ替えて人気を維持していくテレビのバラエティー番組の作りに近いですね。内容が変わっていくので、バランスを間違えると改悪ととらえられて、ユーザーが離れていくこともあります。

スマートフォンによって、人気ジャンルが変わる可能性はあります。フィーチャーフォンユーザーと今のスマートフォンユーザーの嗜好は違いますし。これまでのソーシャルゲームは、マスをターゲットに作っていますが、スマートフォンユーザーは、もっとネットならではの先進性や新しいものが好きな人。競争もグローバル化するので、今年は大きな変化が来るのは間違いないと思っています。

(ライター 久村竜二)

[日経エンタテインメント!2012年2月号の記事を基に再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界