働き盛りから始める 老後に苦労しない整理術

シニアで話題の「老前整理」。「生前整理」や「遺品整理」と違って、働き盛りの今こそ取り組むべき。その理由と実践方法を、提唱者に尋ねた。

老いに備えて、元気なうちに、不要なモノを捨てよう──そんな「老前整理」の考え方が話題だ。シニア世代の関心が高いが、「働き盛りの若いうちから取り組めば、より高い効果が実感できる」。提唱者である、くらしかる代表の坂岡洋子さんは、そう訴える。

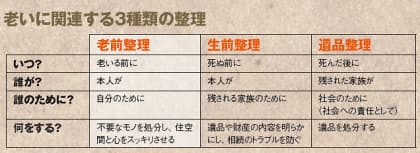

老前整理と似た言葉に、「遺品整理」と「生前整理」がある。遺品整理は、本人が亡くなった後、家族や親族が遺品を始末すること。そして生前整理は、自分の死後に残された家族が、相続問題などで苦労しないよう、本人が財産や持ち物を整理しておくことを一般に指す。いずれも「他人に迷惑をかけない」ことが、主な目的だ(下図)。

それに対して、老前整理は「自分がこれから生きていくための整理であるところが一番の特徴」。何歳からでも、始める価値がある。

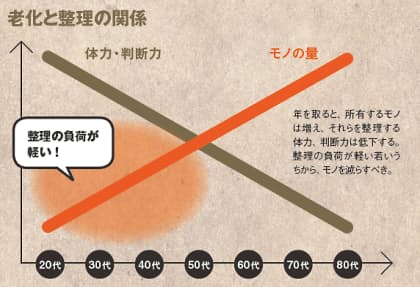

年齢を重ねるにつれて、モノを捨てるのに必要な気力も体力も減退する一方、持っているモノの量は右肩上がりに増える(下図)。

~「老前整理」とは~

老いた時の気力、体力の低下に備え、元気なうちに不要なモノを捨てて、整理すること。生活空間を使いやすく(暮らしを軽く)すると同時に、心を軽くする。死後に備える「生前整理」や「遺品整理」とは異なり、自分が快適に生きていくための整理なので、働き盛りのビジネスパーソンにとっても実践する価値が高い。

老いた時の気力、体力の低下に備え、元気なうちに不要なモノを捨てて、整理すること。生活空間を使いやすく(暮らしを軽く)すると同時に、心を軽くする。死後に備える「生前整理」や「遺品整理」とは異なり、自分が快適に生きていくための整理なので、働き盛りのビジネスパーソンにとっても実践する価値が高い。