「深い呼吸」を身につけ不調を改善

働きもののカラダの仕組み 北村昌陽

呼吸は、健康づくりの基本。でも最近は、浅い呼吸の人が増えています。体にいい深い呼吸とは、どんなものでしょう。答えは、お腹の中の筋肉の動きにありました。

「生きる」という言葉は「息する」に由来するという話がある。本当かどうかはわからないが、生きている限り私たちが息をしているのは確かだ。そして死ぬときは「息を引き取る」。呼吸はそれほどに、昔から生命活動の象徴だったのだろう。

文京学院大学准教授の柿崎藤泰さんは呼吸リハビリテーションの専門家。病気で息が苦しい人に深い呼吸のやり方を指導する仕事だが、「最近は病気でもないのに、呼吸が浅い人が本当に多いですね」と話す。

それは、"息する力"が弱っているということ?

「そうです。呼吸が浅いといろいろな不調が生じます。逆に、呼吸が深くなるだけで不調が消えるケースも多いですよ」

ほぉーそれは興味深い。でも、そもそも「深い呼吸」ってどんな状態なのだろう?

■肺を動かすのは周りを取り囲む筋肉

呼吸は、体に酸素を取り入れて二酸化炭素を吐き出す作業。やっているのは肺だ。肺の内部は無数の小さな袋(肺胞)に分かれていて、スポンジのような構造だという。息を吸うと、肺全体が膨らんで肺胞に空気が入り、酸素を取り入れる。吐くときは肺が縮んで、肺胞から二酸化炭素を吐き出すわけだ。

では、肺はどうやって伸縮するのだろう。心臓や胃腸のように筋肉で作られた内臓なら自力で動けるが、スポンジ状の肺には筋肉がない。伸縮させるのは、周りの筋肉の働きだ。

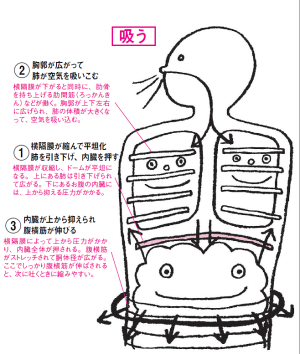

「特に大切なのが横隔膜。これがしっかり働くのが、深い呼吸の条件です」

横隔膜は、胴体内部を横断する膜状の筋肉。ちょうど竹の節のように、胸とお腹の境界線で"仕切り"になっている。すぐ上に肺が接していて、この筋肉が注射器のシリンダーのように上下に動くことで肺を伸縮させる。呼吸に必要な動力の7割は横隔膜が担うというから、文字通り"縁の下の力持ち"だ。

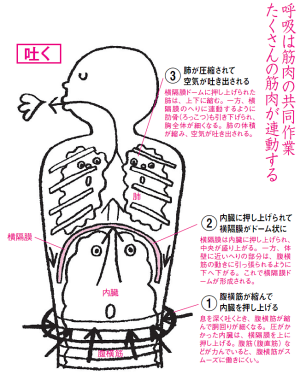

でも「上下に動く」なんてどうやるのだろう。カギは横隔膜の形。リラックスしているときの横隔膜は、筋肉がストレッチされてドーム状に盛り上がっている。肺はドームに押されて上に縮む。これが息を吐いた状態。ここから収縮すると、膜がぴんと張られてドームが平らになる。すると肺も下に引き伸ばされ、息が吸いこまれる。なるほど~巧妙なしくみだ。横隔膜がしっかり動けば、肺の底面は5~10cmも上下するという。

「呼吸の浅い人は間違いなく、横隔膜の動きが悪いですね」。胸やお腹が力んでいたり、姿勢が悪いと、横隔膜の力が抜けず、きれいなドームにならないという。すると収縮するときも力がうまく入らない。結果として肺の伸縮が中途半端で、空気の出入りが悪いというわけ。

柿崎さんによると、横隔膜がドーム状に盛り上がるときは、内臓のサポートが大切なのだという。息を吐くときにお腹の腹横筋が縮んで下から内臓を持ち上げるから、横隔膜が押されて盛り上がるのだ。吸うときは逆に、横隔膜が内臓を上から抑える。

これによって、横隔膜の動きと一緒に、内臓全体もゆったりと揺り動かされる。深い呼吸は内臓のマッサージなのだ。これでお腹の血流が良くなり、冷えや便秘なども防げるというわけ。

「そのためには、腹横筋が収縮するときに横隔膜がリラックスする必要があります。本来、体はそういう筋肉の連動を自然にやっているのです」

■みぞおちが柔らかいまま息を吐き切れる?

試しにみぞおちに指を当てて、息をゆっくり吐いてみよう。吐くほどに力が抜けて柔らかくなれば、横隔膜と腹横筋がうまく連動している。でも、途中で固くなった(あるいは初めから固い)人は、横隔膜が力んでいてドームがうまくできない。

そんな人は、下のポーズで呼吸してみよう。お尻の下にクッションをいれるのがポイントで、お尻を高くすると、内臓の重さが自然と横隔膜にかかり、ドームができやすい。しばらくやっていれば、自然と深い呼吸になっていく。ぜひお試しを。

健康・医療系のフリーランスライター。医療専門誌や健康情報誌の編集部に計17年在籍したのち独立。専門知識を生かした取材・執筆活動を続けている。著書『カラダの声をきく健康学』(岩波書店)。

[日経ヘルス2010年12月号の記事を基に再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。