牛脂注入肉って何? 似た技法フランス料理にも

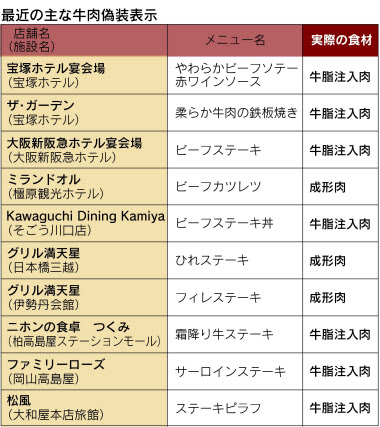

もううんざり、という人も多いだろう。連日発表されるホテルや旅館、百貨店などでの食品の偽装表示だ。膨大な数の偽装の中で、エビと並んで目立つのが牛肉。「牛脂注入」という言葉がやけに目に付く。この「牛脂注入」とはいったい何なのか。

牛のかたまり肉に針で調味液を注入

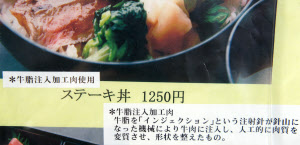

牛脂注入肉。食肉業界では「インジェクションビーフ」とも呼んでいる。インジェクションとは英語で「注入」「注射」という意味だ。その名の通り、牛のかたまり肉に注射針のような針を刺して調味液を注入する。

注射するのは、牛脂そのものではない。ピックル液という液体だ。乳化作用のある添加物を使って水と牛脂を混ぜ合わせ、これに様々な添加物を加える。

インジェクションビーフを手掛けるA社では、ピックル液の材料として水、国産の牛脂、水あめ、食塩、寒天、乳たんぱく加水分解物、複合エキス、発酵調味料、調味料(アミノ酸等)、安定剤(加工デンプン)、増粘多糖類、pH調整剤などを使用している。どれも加工食品ではよく使われる。ハムやソーセージでは定番だ。市販の中濃ソースやステーキソースにも同じような添加物が入っていた。

同社によれば、乳たんぱく加水分解物には水と牛脂を混ぜ合わせる乳化作用がある。水あめや食塩、調味料は味を調えるため、安定剤や増粘多糖類は粘性の調整や保水性を高めるために使っている。ハムやソーセージなどの添加物として知られるリン酸塩は使っていないという。

こうしたピックル液を、大きな針が60~100本ほど付いた機械に入れ、肉のかたまりに注入していく。

インジェクションビーフを一時期手掛けていた別の業者(B社)によると、ピックルインジェクターと呼ばれる針は、通常の注射針のように先端から真っすぐ液が出るのではなく、針先の横から水平に出るようになっている。目詰まりを防ぐためだ。ピックル液は牛脂が溶ける温度である40~50度前後にしたうえで注入し、菌が増殖しないよう急速に冷やす。このとき短時間で3度前後まで冷やすことが肝心だという。

こうした加工によって、硬い赤身肉であっても軟らかくなる。牛脂を注入することでサシが入り、霜降り状の肉に生まれ変わるのだ。

誤解されがちだが、牛脂注入肉と成形肉は厳密には違う。牛脂注入肉は基本的にかたまり肉に牛脂などを注入したもの。成形肉は生肉や脂身、横隔膜(ハラミ)に酵素や植物たんぱくなどを加えて人工的にくっつけたもの。形を整えるために切れ端をくっつけた簡単なものから、複雑怪奇なものまでいろいろある。

「インジェクションは下ごしらえ」

針で調味液を注入して、人工的に肉質を変える――。こう聞くと、それだけで敬遠する人もいそうだ。ただ、似たような調理法は昔からあった。

代表的なのがフランス料理の「ピケ」という技法。子牛肉などの淡泊な牛肉にコクを加えるため、ピケ針で脂肪を差し込む。まさに脂肪の注入肉だ。

日仏料理協会編「フランス 食の事典」(白水社)によると、ピケ針とは「豚の脂肪、トリュフ、にんじんなどを、比較的小さな肉のかたまりや内臓肉、魚に差し込むための器具」とある。刺すときの擬音語が語源だという。「ラルース料理百科事典」など仏料理の専門書を読むと、仏では豚の背脂を使うことが多いようだ。

このピケ、菓子作りで聞いたことがあるかもしれない。タルト生地やパイ生地にフォークなどで穴を開けることを「ピケする」と言うことがある。肉の加工法から転じたようだ。

針を使って肉に調味液を染み込ませる技法は、ハムの製造でも一般的に使われている。好みはあるだろうが、食品の加工においては決して特異な手法ではない。

「どんな調味液を注入したのかが見えず不安」との声もあるだろう。ただソースや下ごしらえの材料も、分からないことが多い。実際、市販のソースにはピックル液と同じような添加物が使われている。これを厨房で使えば結果的には同じだ。厨房での加工と工場での加工。線を引くのは難しい。

フォークなどで刺したり、パイナップルなど肉を軟らかくする酵素を含む調味液につけ込んだり。料理人は肉をおいしく食べるために様々な工夫を凝らす。「インジェクション技術はシェフが店舗で行う下ごしらえと同じ」とA社は説明する。

同社が原料として使うのは主にBSE(牛海綿状脳症)などの疫病が出たことがない豪州産とニュージーランド産の牛肉。牧草を食べて育った牛が多いという。牧草育ちの牛肉は、トウモロコシなど穀物育ちの牛肉に比べて硬めでジューシーさに欠ける。

「穀物を多量に消費する穀物飼育の牛よりも、牧草飼育の牛を活用した方が食料資源を有効活用できる」。同社はこうも説明していた。

ピックル液の中身で大きく変わる品質

ただ、牛脂注入肉は原料となる肉にどんな肉を使うか、ピックル液に何を加えるかで品質が大きく変わってくる。関係者に実態を聞くと、一部には質の悪い牛脂注入肉もあるのが現実のようだ。

食品表示アドバイザーの垣田達哉さんは、「1枚肉なら表面を十分加熱すれば食中毒菌などの問題はないが、牛脂注入肉や成形肉は内部に菌が侵入するリスクがあるので中までしっかり焼いた方がいい。否定するものではないが、適切な表示が不可欠だ」と指摘する。

安全管理についてA社では、解凍時のドリップを検査することで大腸菌やサルモネラ菌などを厳重にチェックしている。この手法だと全ロットの検査が可能で、安全性が高いという。B社も消毒・殺菌・洗浄に気を配っていた。

食物アレルギーの問題もある。牛脂注入肉や成形肉には乳成分や小麦、大豆由来の成分が使われることがある。今回発覚した中にはこうしたアレルギー物質を含むことを表示していなかったケースがあった。実際にはソースにもこうした物質を使うことが多く「牛脂注入肉や成形肉だけをやり玉に挙げるべきではない」(垣田さん)とはいえ、適切な表示は必要だろう。

きちんと表示してあれば、消費者は自分の判断で選ぶことができる。牛脂注入肉は本来、どう表示すべきなのか。

飲食店のメニューに適用できるのは景品表示法(景表法)。不当表示から消費者を守る法律だ。日本農林規格(JAS)法や食品衛生法では、飲食店のメニューは対象外となっている。

焦点となるのは景表法の「優良誤認」、すなわち実際より著しく優良であると思わせたかどうかだが、これには明確な基準があるわけではない。

霜降り・やわらか…… 曖昧メニューに注意

消費者庁はホームページ上にQ&Aとしていくつかの例を挙げてはいる。ただし「実際には案件ごとの判断になる」(表示対策課)。

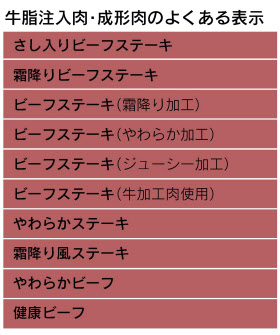

同庁がQ&Aで明確に「ダメ」と指摘しているのが「霜降りビーフステーキ」と「さし入りビーフステーキ」。牛脂注入肉なのにこう表示すると、優良誤認に該当するという。消費者が「霜降りビーフステーキ」から思い浮かべるのは、一定の飼育方法で脂肪が細かく交雑した状態になった牛肉。だから優良誤認に当たる、という判断だ。

「霜降り加工」や「やわらか加工」ではどうなのか。質問してみると、これまたケース・バイ・ケースとの答えが返ってきた。ただし成形肉であれば「やわらか加工」「やわらかビーフ」「健康ビーフ」などの表示は優良誤認に当たるという。「やわらか加工」の場合、「肉をたたくなどしてやわらかく加工した」と誤解される恐れがあるからだ。

では牛脂注入肉はどう表示すればいいのか。この質問に対し、同庁は2つの例を挙げている。「牛脂注入加工肉使用」と「インジェクション加工肉を使用したものです」だ。これらの表示を明瞭に記載すれば「直ちに景品表示法上問題となることはない」という。

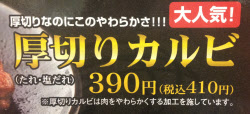

ここでポイントとなるのが「明瞭に」の解釈。明瞭とは、商品名と同じ文字の大きさで商品名の近くに記載するなどして、消費者が牛脂注入肉を1枚肉を焼いたステーキだと誤認しないようにすることだという。「字の大きさだけでなく、背景の色と文字の色などでわざと読みにくくしているようなケースも景表法上問題となる可能性がある」(表示対策課)

牛脂注入肉、ここ10年で急速に浸透

牛脂注入肉が登場したのは30~40年前。記者が食肉業界を担当していたのは15年ほど前だったが、その頃には既に広まっていた。デフレ進行に伴い急速に浸透し、いまや外食業界では「当たり前」となっている。牛脂注入肉や成形肉の登場が、牛肉を身近にした側面もある。

好き嫌いはあれ、インジェクション技術は食肉業界に既に浸透している。飲食店が襟を正し、表示ルールの整備を急ぐことが何よりも求められる。(電子報道部 河尻定)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。