東急・田園都市線は銀座線と直通予定だった

東京・渋谷駅で地下鉄半蔵門線とつながっている東急田園都市線。当初の計画では、銀座線と直通運転を行う予定だったという。江の島への乗り入れや泉岳寺・三田方面へ向かうプランもあった。実現していたら首都圏の人の流れを大きく変えていたかもしれない計画を翻弄したのは、鉄道のレール幅だった。

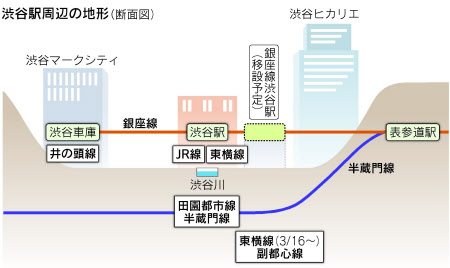

銀座線渋谷駅、2021年度までにホームを移設

渋谷ヒカリエのすぐそばから、黄色いラインの入った車体が姿を見せる。明治通りの上を通り過ぎ、東急東横店の東館へと吸い込まれていく。

駅で乗客を降ろした後、電車はさらに奥へと進み、いったん外に出てから再びビルに吸い込まれていく。安住の地は渋谷マークシティの3階。そこに銀座線の車庫がある。

東京地下鉄(メトロ)銀座線の渋谷駅は、東京で2番目に高い場所にある地下鉄駅だ。地下鉄でありながら、その高さは地上約12メートル。百貨店の中にある点でもユニークだ。ちなみに最も高いのは北千住駅で14メートルある。

3月16日に東横線渋谷駅が地下に移るのを皮切りに、渋谷ではホームの連鎖的な大移動が始まる。銀座線もその1つ。現在よりもヒカリエ寄りとなり、ホームは車両に挟まれる「島式」に変わる。ホームドアも設置される見込みだ。東京メトロによると、2021年度の完成を目指しているという。

計画によれば銀座線の上は「スカイウェイ」と呼ばれる歩道となる。宮益坂から道玄坂まで歩けるようになるらしい。このほど発表された完成イメージ図には、遊歩道を歩く人の姿が描かれていた。

東京メトロの9路線のうち、他社路線と直通運転を行っていないのはこの銀座線と丸ノ内線のみ。だが実は、銀座線にはかつて相互乗り入れの計画があった。その相手となっていたのが、東急だった。

東急、新玉川線新設を計画

1956年(昭和31年)7月、東急は「渋谷―二子玉川園(当時)」間の鉄道敷設免許を申請した。路線名は「新玉川線」。この区間には当時、同社が運営する路面電車「玉川線」が走っていたが、輸送力が限界に達しており、抜本的な解決策として新線の敷設を打ち出した。

注目を集めたのは新玉川線が予定していたレール幅だ。

新玉川線と田園都市線、銀座線と同じレール幅に

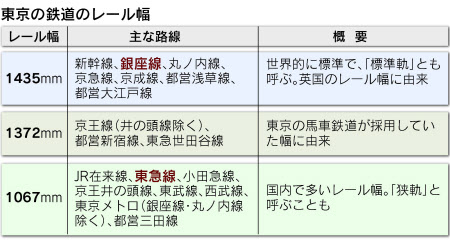

昭和30年代以降に計画された地下鉄はほとんどが1067ミリ。東急も東横線や大井町線などすべての路線で1067ミリを採用していた。それなのに新玉川線は1435ミリで免許を申請した。

1435ミリといえば世界的には「標準軌」と呼ばれるレール幅だが、関東では採用は少ない。なぜわざわざ採用の少ないレール幅を選んだのか。

すべては「銀座線への乗り入れを実現するため」――。東急が1980年(昭和55年)に発行した「新玉川線建設史」は、同社の意気込みを記す。

新玉川線だけではない。この2カ月後に免許申請した新路線も、1435ミリのレール幅だった。溝ノ口(当時)から長津田駅に至る新路線、後の田園都市線だ。都心への進出は沿線の価値を高める、との判断だった。

1年で方針変更 田園都市線は大井町線と接続へ

しかし、方針は1年で覆る。1957年(昭和32年)、同社は「溝ノ口―長津田」の路線に中央林間までを追加。その際、レール幅を1435ミリから1067ミリに変更したのだ。

何が起きたのか。「多摩田園都市開発35年の記録」は、田園都市線側のこんな事情を挙げる。

(1)長津田以遠にも住宅適地が多く、小田急江ノ島線と連絡する方が将来いろいろな面で有利

(2)免許申請中の新玉川線と結ぶよりは、(既に営業している)大井町線の延長として建設する方が実現性が高い

(3)都心方向への旅客輸送は、大井町線と新玉川線が連絡する二子玉川園駅で乗り換えればよい

この時点では、田園都市線は小田急江ノ島線との直通運転を視野に入れていた。

大井町線も小田急もレール幅は1067ミリ。採用する路線が少なく拡張性が低い1435ミリよりも、多くの路線との直通の可能性がある1067ミリの方を選んだ、というわけだ。

こうして田園都市線と銀座線との直通プランは姿を消した。

もう一つの都心直通案 幻の「東急泉岳寺線」

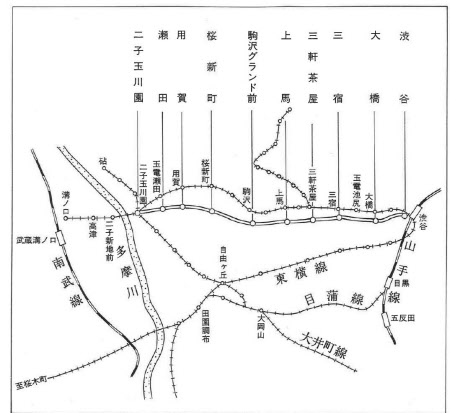

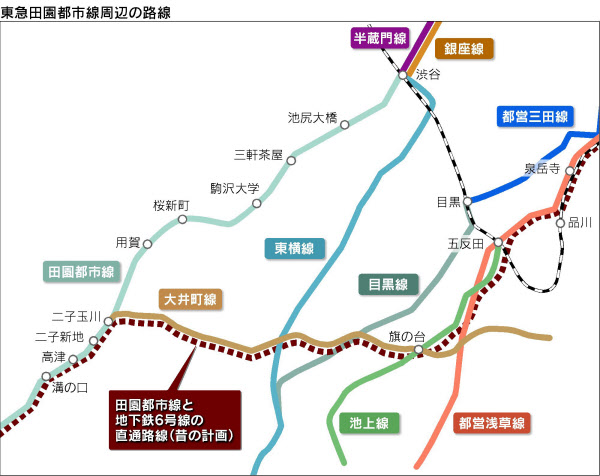

田園都市線にはもう一つ、都心への直通計画があった。地下鉄6号線(現・都営三田線)に乗り入れる構想だ。

品川区大崎にかつて、「桐ケ谷」という名の駅があった。東急池上線の駅で、大崎広小路駅と戸越銀座駅の中間にあった。

1962年(昭和37年)、当時の運輸省は廃駅となっていた桐ケ谷駅を復活させ、五反田、田町、日比谷、巣鴨を経て志村(現・高島平)まで延びる新路線を打ち出した。五反田から先は地下路線となる。これが地下鉄6号線だ。

銀座線との直通をあきらめ、大井町線とつながることになった田園都市線は、大井町線経由で都心へ向かう方法を探っていた。東急が目を付けたのがこの6号線。前出の「建設史」は「旗の台駅付近の路線改良によって大井町線と池上線を接続すれば、都心に直通できる」と解説する。

1964年(昭和39年)、東急は「桐ケ谷―泉岳寺」の鉄道敷設免許を申請し、認可された。この区間は「東急泉岳寺線」と呼ばれた。

構想には東京都と東武鉄道も参加した。田園都市線から大井町線、池上線を経由して泉岳寺駅までが東急線で、泉岳寺駅から志村駅までは東京都が運営する地下鉄線、志村駅から大和町駅(現・和光市駅)までは東武鉄道が担当する、というプランだった。

立ちはだかった「レール幅」の壁

だが、この計画には障害があった。「桐ケ谷―泉岳寺」間の鉄道敷設は、東京都にも免許が下りていたのだ。既に開通していた地下鉄1号線(現・都営浅草線)の路線の一部として、東京都が敷設することになっていた。つまり「桐ケ谷―泉岳寺」には2本の地下鉄が走ることになる。

東急が浅草線に乗り入れれば問題はない。しかし、そこで壁となったのが、レール幅だった。

大井町線、池上線、そして新たに申請した「泉岳寺線」はいずれも1067ミリ。これに対し浅草線は銀座線と同じ1435ミリだった。

同一区間に2つの地下鉄を新設するには、地下で上下2層を同時に工事する必要がある。しかし工事を急ぎたい浅草線に対し、6号線はまだ志村駅付近での工事が始まったばかり。6号線を待てばこの区間の開業が遅れるとしびれを切らした東京都は1965年(昭和40年)、東急に対して単独工事を通告。東急泉岳寺線は工事の見込みが立たないまま、立ち往生した。

運輸省も待ったをかける。1968年(昭和43年)4月、運輸省の審議会は泉岳寺線に対して「再検討が必要」と指摘。重複路線となるため緊急性に乏しい、というのが理由だった。東急社内でも慎重論が勢いを増し、同年中に撤退を表明した。

桐ケ谷駅の痕跡、コンクリート壁に今も

泉岳寺線の中核駅となるはずだった桐ケ谷駅は、今もその痕跡をわずかに残している。

東急池上線・大崎広小路駅から歩いて5分。線路が第二京浜と交わる辺りに桐ケ谷駅はあった。よく見ると、そこだけ線路脇が広くなっている。コンクリートの法(のり)面には、かつて駅舎をつないでいた陸橋の跡が今なお残り、歴史をかろうじて伝えている。

ちなみに6号線は東急だけでなく東武も撤退したことで計画全体が宙に浮き、東京都はやむなく都営三田線として「高島平―三田」間のみ着工した。その後も三田駅から西への延伸がなかなか決まらず、東急目蒲線(現・目黒線)との直通は2000年までずれ込んだ。

新玉川線もレール幅を変更 半蔵門線と直通へ

一方、田園都市線と切り離された新玉川線計画は、その後も銀座線との直通方針のまま突き進む。1959年(昭和34年)には帝都高速度交通営団(現・東京地下鉄)と「列車の相互直通運転に関する覚書」を交わす。一部で工事も始めた。

しかし、このころから社内外で銀座線との直通に対する疑問の声が上がり始める。銀座線の混雑が激しくなってきたからだ。

そこで東急は方針を急転換する。1966年(昭和41年)、新玉川線のレール幅を1067ミリに変更し、田園都市線との直通構想を復活させた。ルートも一部変更し、それまで掘り進めた部分を埋め戻した。

運輸省など各方面への陳情活動を強め、渋谷を通る地下鉄新線の建設を働きかけた。銀座線の混雑が社会問題化していたこともあり、運輸省も新線の敷設を推進。こうして実現したのが現在の半蔵門線だ。

池尻大橋駅は直前まで「大橋池尻」駅だった

1977年(昭和52年)4月、渋谷から二子玉川を結ぶ新玉川線がようやく開通した。この区間が田園都市線に名前を変えるのは2000年のことだ。

開業前後の新聞各紙の記事を調べていたら、駅名が違うことに気がついた。1976年9月22日付の朝日新聞の記事では、池尻大橋駅が「大橋池尻」となっている。間違いではないのか? 東急OBの西山克彦元専務に事情を尋ねたところ、川上正弘・東急ファシリティサービス社長から連絡があった。

「もともと大橋池尻駅で準備していたのですが、開業2カ月前の1977年2月23日に『新玉川線駅名変更について』という文書を提出したのです。そこで池尻大橋駅への変更を申請しました」

なぜ直前で変更したのか? 変更届に添付した理由書にはこう書いてあったという。

「大橋池尻駅は目黒区と世田谷区の境にあり、旧玉川線の大橋と池尻停留所の中間に位置する。両停留所名を渋谷から重ねて大橋池尻とした。これをいっそ呼びやすくするため、順序を逆にした」

「大橋池尻ではインパクトに欠ける」 変更の裏に五島昇社長の意向

川上社長によると、変更の裏には当時の五島昇社長の意向があった。「大橋池尻では何の変哲もなく、インパクトに欠ける。大きな橋をイメージする池尻大橋の方がいい」。そんな五島社長の強い要請で、直前にもかかわらず駅名が変更されたという。

ちなみに池尻大橋駅はまさに世田谷区と目黒区との境界線上にある。駅の所属はどちらなのか。東急に尋ねてみると、「世田谷区です」。確かに駅事務所も改札も世田谷区側にあるが、「事務所がある側に属していると決めているわけではありません」とのこと。それぞれの事情に応じて個別に判断しているのだとか。

大橋池尻駅の名称変更と同じ日付で、駒沢公園駅も現在の駒沢大学駅に変更した。駒沢大学や周辺住民からの要望に応えたという。実は駒沢大学駅は、設置場所を巡り住民と訴訟にまで発展している。直前に駅名が変わったり、駒沢公園口に向かう長い自由通路ができたりしたのも、そんな事情が反映されている。

様々な事情が複雑に絡み合う鉄道の直通運転。幻の計画が実現していたら、東京の沿線風景はどのように変わっていたのだろうか。(河尻定)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。