オペラ作曲家ヴェルディに新事実 隠し子の存在、作品に影響

「椿姫」「リゴレット」「アイーダ」などのオペラで知られるイタリアの作曲家ジュゼッペ・ヴェルディ(1813~1901年)に隠し子がいた。そんな私生活上の新事実がヴェルディ作品に新たな光を当てている。東京二期会のゲネプロ(総舞台稽古)の映像を交え、若きイタリア人指揮者アンドレア・バッティストーニさんと、音楽評論家の加藤浩子さんにヴェルディのオペラの魅力を聞いた。

19世紀を生きたオペラの二大作曲家といえば、ドイツのリヒャルト・ワーグナー(1813~83年)とイタリアのヴェルディを挙げることに異論はないだろう。渦巻くような無限旋律を延々と響かせて長大な神話の世界を生み出すワーグナーに対し、美しい歌の旋律を惜しみなくあふれさせて世俗の現実ドラマをダイナミックに描くヴェルディ。アルプス山脈を挟んで北と南のヨーロッパの対照的な作曲家にみえるが、共通項も多い。

両者とも同じ年に生まれ、代表作はオペラにほぼ絞られる。1861年にイタリア王国、1871年にはドイツ帝国が成立し、2人とも晩年は新しい統一国家を代表する大作曲家として国民から崇拝され、神格化された。そして両人とも再婚歴があり、オペラ作品には親子の愛憎劇や孤児のエピソードが目立つ。ワーグナーの楽劇4部作「ニーベルングの指環」にはジークフリートが孤児として登場し、「指環」全編を通じても神々や人間の親子関係がドラマの軸の一つになっている。

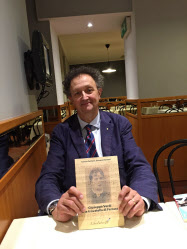

ヴェルディは前妻とその子供を亡くした後、歌手のジュゼッピーナを伴侶とする。2人の間には子供がなかったといわれてきた。しかし加藤さんは2015年12月に刊行した自著「オペラでわかるヨーロッパ史」(平凡社新書)の中で、2人が結婚に至るまでに隠し子がいたことを書いている。児童養護施設に捨てられたといわれるその女児の子孫、ヴェルディの玄孫(やしゃご)に当たる人物に加藤さんは面会した。

「リゴレット」「シモン・ボッカネグラ」など、ヴェルディの多くのオペラが親子の別離や愛憎劇を扱っている。これは隠し子の存在というヴェルディの私生活での秘密と感情の反映ではないか。映像では、加藤さんがヴェルディの玄孫の著書を紹介しながら、隠し子の存在という新事実を通じてヴェルディのオペラ創作活動に新たな光を当てる解説を繰り広げている。

「泣けるオペラはヴェルディから始まった。単なるメロドラマではない人間の深い部分のドラマを感じてほしい」と加藤さんは話す。「イタリアオペラではプッチーニの方が親しみやすさや旋律の美しさで人気が高いかもしれない。でもイタリア人にもっと尊敬されているのはヴェルディの方でしょう」。作曲家には珍しく商才にたけ、農場経営で成功し、自らの財産で音楽家のための高齢者施設を作ったという意外な面もある。「有名な作曲家ですが、知られていない面も多い」と加藤さんは言う。

映像は、東京二期会による「イル・トロヴァトーレ」(東京文化会館で2月17~21日上演)の総舞台稽古の様子をとらえている。指揮は28歳の巨匠バッティストーニさん。管弦楽は東京都交響楽団。「彼は既にヴェルディのオペラ26作品のうち12作品を指揮し、あの若さで驚異的なスペシャリスト。大変な勉強家で、指揮に説得力があり、旋律の歌わせ方がうまい」と加藤さんは評する。

バッティストーニさんは日本デビューとしてまず2012年に二期会と東京フィルハーモニー交響楽団を指揮してヴェルディの「ナブッコ」を上演、15年には同じ組み合わせで「リゴレット」を上演し、いずれもその躍動感あふれる演奏を絶賛された。この縁で首席客演指揮者に就任した東京フィルとは、レスピーギの交響詩「ローマ3部作」をはじめ、ラテン的色彩感やロマンに満ちた好演とCD録音を続けている。今回の「イル・トロヴァトーレ」では、都響の精緻な演奏力を生かしながら、全体を引き締まった構成美でまとめ、スリリングな展開と劇的効果を実現している。

(映像報道部シニア・エディター 池上輝彦)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。