うつを作る「じわじわストレス」 脳内物質に異変

最近、気分が落ち込む、仕事に集中できない、不安で落ち着かない…。「もしかして、うつ病では?」 そんな悩みを抱えている人も多いのではないだろうか。

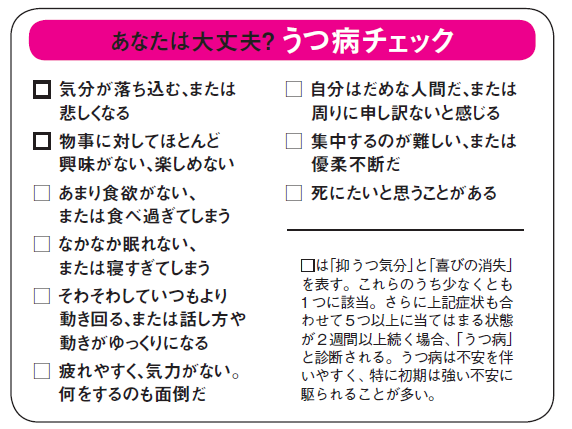

下図はうつ病のチェック項目。これにもあるように、うつ病では気分の落ち込みや喜びの消失などが見られる。

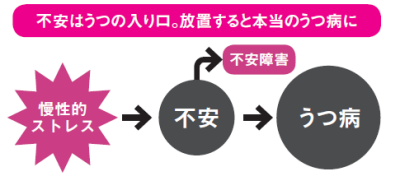

特に、初期症状として多いのは不安だという。「不安からうつ病に進む人はとても多い。不安が強いと眠れなくなったり、疲労がたまったりして、うつ病になりやすくなる」と国立精神・神経医療研究センター神経研究所の功刀浩部長は話す。

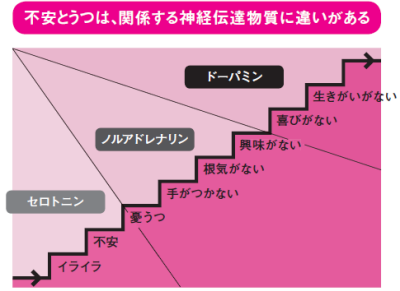

もっとも、うつ病にはならず、強い不安だけが続くこともある。これは「不安障害」と呼ばれる。川村総合診療院の川村則行院長は、「不安障害と不安を伴ううつ病は区別して扱ったほうがいい」という。関係する脳内の神経伝達物質が異なるからだ。

不安や焦燥、緊張といった感情は、脳内のセロトニンという物質の機能低下が関係している。一方、憂うつや意欲の低下にはノルアドレナリン、喜びの消失にはドーパミンの機能低下がある。つまり、不安障害にはセロトニンが関わるが、うつ病には3つの物質全部が関与する。「両者を区別しておくと薬を適切に選択でき、治療がうまくいく」と川村院長は説明する。

長期ストレスで脳が傷つく

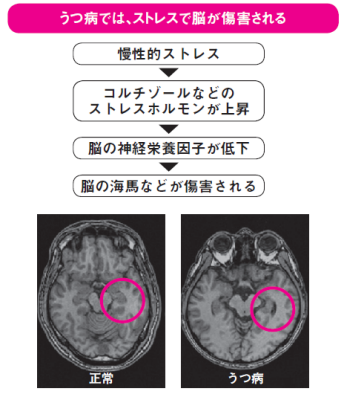

うつ病になると、脳内の特定の部位にも変化が生じるという。「MRI(磁気共鳴画像法)で脳を調べると、情動を抑える帯状回(たいじょうかい)や記憶などに関わる海馬が、健康な人に比べて小さくなっている」と功刀部長は話す。

なぜこんなことが起こるのか。功刀部長は「じわじわ続く慢性的なストレスがよくない」という。ストレスにさらされると、体内ではそれに対抗しようとコルチゾールというホルモンが増える。「この状態が長期間続くと、過剰なコルチゾールが脳を傷害し、海馬などの萎縮を招く」(功刀部長)。

ストレス下でうつうつと悩んでいるとき、脳はかくも傷めつけられている。「悩む期間が長いほど脳は傷つき、治療にも時間がかかる。うつ病の入り口の『不安でたまらない』という段階で、生活を見直すように心がけてほしい」と川村院長はアドバイスする。

血液でうつ病の診断が可能に

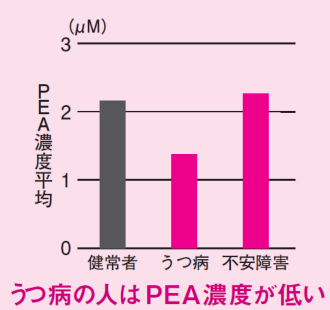

血液検査でうつ病かどうかが分かる――。川村院長は、血液中に含まれる「リン酸エタノールアミン(PEA)」という物質を測定してうつ病を診断する臨床研究を2011年から実施している。「うつ病の患者さんでは、健康な人に比べPEAが低下していることが明らかになった。これまでに約2300人を調べたが、9割以上の確率でうつ病を診断できる」と川村院長。

うつ病と間違われやすい病気との鑑別も可能だ。その代表が不安障害。うつ病ではPEA濃度が下がるが、不安障害では低下しないという。「うつ病と不安障害とでは関係する神経伝達物質が異なるから、効く薬も違う。両者を区別することで薬を効果的に使い分けられるようになる」(川村院長)。

うつ病の第一選択薬は「選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)」と「セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)」だが、川村院長はうつ病にはSNRI、不安障害にはSSRIと使い分け、治療の手ごたえを得ている。

また症状が改善されるとPEAも変化するので、治療効果の程度や、病気が本当に治ったかどうかの指標にもなる。「うつ病の診断は医師の主観的判断によるところが多く、誤診も少なくない。血液検査の結果という客観的な指標も用いることで、うつ病の診断と治療の精度が上がる」と川村院長は話す。

うつ病の予防や改善につながる食事や生活習慣については、次回以降に紹介する。

始まった企業のストレスチェック

2015年12月から、50人以上の従業員がいる事業所では年に1回の「ストレスチェック」が義務付けられた。改正労働安全衛生法によるもので、働く人の心の健康を守り、うつ病などの病気を未然に防ぐことが目的だ。

あなたのストレスは大丈夫だろうか。厚生労働省のサイトに「5分でできる職場のストレスセルフチェック」があるので、気になる人は試してみよう(http://kokoro.mhlw.go.jp/check/)。

この人たちに聞きました

国立精神・神経医療研究センター神経研究所疾病研究第三部(東京都小平市)部長。栄養学的検査や脳画像検査を用いてうつ病などの治療・研究に取り組む。日本精神神経学会専門医。「真面目でがんばりすぎる人がうつになりやすい。"がんばる"と"休む"のメリハリをつけ、食事などの生活を見直すことが重要です」

川村総合診療院(東京都港区)院長。国立精神・神経医療研究センター勤務時代から、うつ病の指標となる物質を探索。11年から血液検査でうつ病を診断。「筋肉を使いすぎると"肉離れ"を起こすように、脳の神経を使いすぎるとうつ病になる。悩み過ぎはよくありません」

(ライター 佐田節子、構成:日経ヘルス 黒住紗織)

[日経ヘルス2016年2月号の記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。