アイスクリームの謎 売れる気温、サンデーの語源

編集委員 小林明

いよいよ夏本番。うだるような猛暑が続いているが、そんなときについ恋しくなるのが冷たい食べ物。今回はアイスクリームの様々なウンチクを紹介しよう。

アイスクリームが売れる気温帯があるのをご存じだろうか?

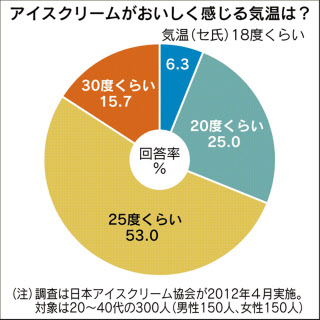

日本アイスクリーム協会専務理事の小林景さんによると、「一般にアイスクリームは気温がセ氏22~23度を超えると売れるようになる。ところが30度を超えると逆に氷菓やかき氷が売れるようになってしまい、アイスクリームの売り上げが鈍る傾向がある」という。日本アイスクリーム協会のアンケート調査を見ても、アイスクリームがおいしく感じる気温帯は「25度くらい」でピークを迎える。

22~30度が"適温"、30度超だと「かき氷」が売れる

あまりに暑いとより冷たさを強く感じる氷菓やかき氷、清涼飲料などに消費が移る現象が起きる。「夏に気温がどのくらい暑くなるかはアイスクリーム業界にとって切実な問題。気温が上がらない冷夏では困るし、逆に暑くなり過ぎても困る。業界関係者は夏空を見上げながら、『どうか、ほどほどに暑い夏になってください』と祈っている」と苦笑する。

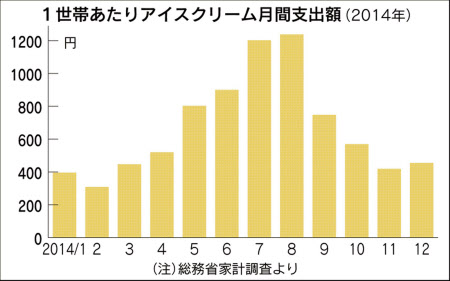

1世帯あたりのアイスクリームの月間支出額の推移(2014年)を見ると、4月末の大型連休あたりから一気に売り上げが伸び、8月にピークを迎え、2月と11月には底を打つというほぼ左右対称のピラミッド型になっているのが分かる。7、8月の最盛期に1年の売り上げの3割が集中している。この時期にどんな気候になるかが売り上げを左右するのだ。

「サンデー」は日曜、「パフェ」は完璧……

よく見かける「サンデー」「パフェ」――。この語源にも興味深い由来がある。

まずは「サンデー」の語源。1890年代初め。米国ウィスコンシン州でチョコレートをかけたアイスクリームが販売されたが、さっぱり売れなかった。そこで日曜日限定で販売したところ、これが大きな評判になった。さらに米国イリノイ州の酒場でも日曜日に「サンデースペシャル」というチョコレートをかけたアイスクリームを売り出したところ、一気に人気メニューになったという。

これが「サンデー」の語源。つまり、日曜日限定の特別なアイスクリームに由来しているわけだ。

ちなみに英語でのつづりは「Sundae」。日本アイスクリーム協会によると、安息日を意味する「Sunday」と表記するのを遠慮して、つづりを変えたらしい。

一方、「パフェ」は風味の多様さと冷たいのどごしが完璧(パーフェクト=Perfect)という意味から命名されたとされる。フランス語で「完全な」という意味のデザート、パフェ(parfait)はこうして生まれた。

「サンデー」も「パフェ」も販売する店や会社によって命名は異なるが、ともに果物やシロップ、クリーム、チョコレートなどをかけたアイスクリームのこと。大きな違いはないそうだ。

アイスクリームに賞味期限がないワケ

「アイスクリームには賞味期限がない」というのも意外に知られていない謎の一つ。

アイスクリームは基本的に工場内ではマイナス25度以下で保管されており、配送中の冷凍庫ではマイナス18度以下、店頭のショーケース内ではマイナス18度以下で管理されている。「このため、この温度帯だと細菌が減ることはあっても増えることはなく、長時間保存しても品質の劣化は極めてわずか」(日本アイスクリーム協会)。だからアイスクリームには賞味期限が表示されていない。

なぜこの温度帯で管理しないといけないのか?

これにも明確な理由がある。アイスクリームは温度が高くなると、凍っていた水分が溶け始める。たとえばマイナス25度では氷結率(食品の水分全体のうち凍っている水分の割合)が91%、マイナス15度では85%。つまり、氷結率をこの水準内に保っていれば、なんとか品質は保持できるのだ。

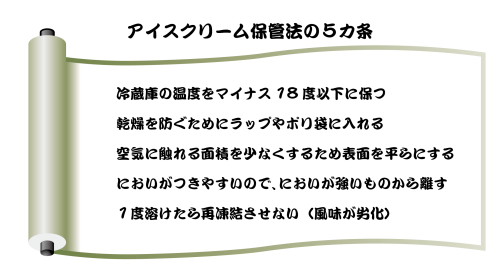

でも、繰り返し温度変化があると氷の結晶が徐々に大きくなり、ザラザラした触感になってしまう。「買ったらなるべく早く食べた方が間違いなくおいしい」と小林さん。だから、アイスクリームの温度管理には注意が必要。家庭の冷蔵庫はマイナス18度以下に設定し、扉の開け閉めもできるだけ控えた方がいいという。

おいしさの秘密は? 氷や脂肪球、気泡を均質に保て

凍っているのに口当たりがなめらかなアイスクリーム――。その秘密は空気にある。アイスクリームに混ぜられた空気の泡のほか脂肪の粒子が冷たさを伝えにくくし、独特のまろやかな風味を生み出すからだ。

通常、アイスクリームの混合材料(ミックス)に対する空気の混入率は60~100%。この割合が低いとねっとりした重みがある風味に、この割合が高いとフワッとした軽い風味になる。氷や脂肪球、気泡などが均一に分散しているのが理想的な状態。これを保てば、口に入れるとサッととけるアイスクリーム独特の風合いが楽しめる。

アイスクリームの特徴を踏まえ、取り扱いの注意点を「5カ条」としてまとめたので参考にしてほしい。

古代では元気が出る「健康食品」、シーザーらも愛飲

ここでアイスクリームの歴史を簡単に遡ってみよう。

古代のアイスクリームは今のシャーベットのようなもので、疲れた体を元気にする「健康食品」として珍重されていた。古代ローマの英雄、ジュリアス・シーザーはイタリアを縦断するアペニン山脈から氷や雪を運ばせ、乳や蜜、ワインを混ぜて愛飲していたとされる。

アラビア世界や古代中国などでも権力者や大富豪が氷や雪と果汁、ハチミツ、バラ水などを混ぜたり、乳を凍らせたりしたものを食べていたようだ。欧州では冷凍技術の発明とともにイタリアで発展し、1533年にフィレンツェのメディチ家とフランス王家の婚姻を機にアイスクリーム文化がフランスに波及。それが17世紀に英国に、やがて米国にも伝わった。

最初は渡米した幕府使節団、美味なり「アイスクリン」

日本人が初めてアイスクリームを食べたのはいつ、だれだったのだろうか?

幕末の1860年、日米修好通商条約批准のために渡米した江戸幕府の使節団が船上(フィラデルフィア号)での晩さん会でアイスクリームを供されたのが最初らしい。

従者、柳川当清の日記にはこうつづられている。「珍しきものあり。氷をいろいろに染め、物の形を作り、是を出す。味は至って甘く、口中に入るるにたちまち溶けて、誠に美味なり。之をアイスクリンといふ……」

1869年に横浜・馬車道通りに日本人初の販売店

1869年には横浜・馬車道通りに町田房蔵(造)が「氷水屋」を開店し、米国から伝わった製法でシャーベット風アイスクリーム「アイスクリン」を作って売り始めた。これが日本人による最初のアイスクリーム販売とされる。

その後、日本の西洋化政策の象徴である鹿鳴館の晩さんで供され、各都市でも高価でハイカラなデザートとしてもてはやされるようになる。

アイスクリームの工業化が始まるのは1920年から。戦時中は一時、途絶えたが、戦後に「アイスキャンデー」(氷菓)として復活し、徐々に庶民の食べ物として普及していく(1本10円の「アイスクリームバー」や当たりくじ付きの「ホームランバー」の発売)。

これがアイスクリームの歴史の大まかな流れだ。

成分で4分類、高級は「アイスクリーム」、廉価は「ラクトアイス」……

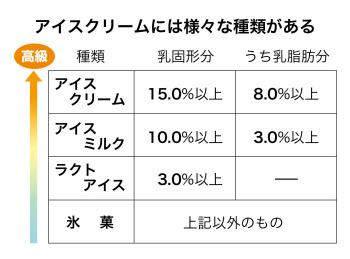

アイスクリームを日本では成分により表のように4つに分けている。

乳固形分が15%以上、うち乳脂肪分が8%以上を「アイスクリーム」、乳固形分が10%以上、うち乳脂肪分が3%以上を「アイスミルク」、乳固形分が3%以上を「ラクトアイス」という。一方、乳固形分がほとんどなく、果汁などを凍らせたアイスキャンディーやかき氷のことを「氷菓」という。一般に乳固形分が多いほど高価でコクがあるという。

頭の片隅に入れておくと、何かのときに便利かもしれない。

人口増、少子高齢化でも市場は拡大

最後に現在の消費動向や国際市場での日本の位置づけを押さえておこう。

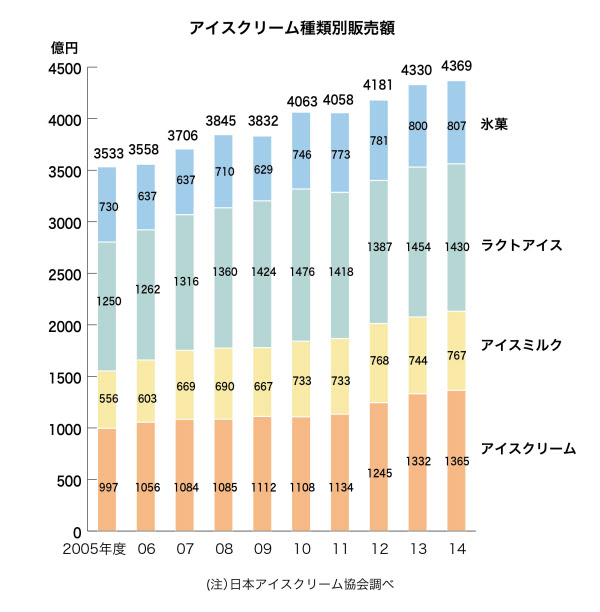

人口が伸び悩み、少子高齢化も急速に進んでいるが、アイスクリームの国内市場は成長が続いている。「高品質のアイスクリームが売れているからだ」(小林さん)。年間販売額は14年度で4369億円。9年前の05年度より24%増加した。

内訳を見ると、9年間で「アイスクリーム」は37%増、「アイスミルク」は38%増、「ラクトアイス」は14%増、「氷菓」は11%増。たしかに高単価な商品の方がよく売れている。

1人あたり消費が多いのはオセアニア、日本は17位

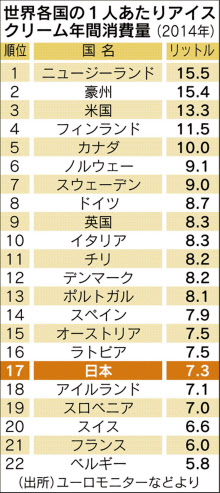

世界で最もアイスクリームを食べる国はどこだろうか?

1人あたりの年間消費量を調べると、1位はニュージーランド、2位は豪州。オセアニアの酪農国が上位に来た。次いで米国、フィンランド、カナダ、ノルウェー、スウェーデンなどが続く。日本は17位。トップのニュージーランドのほぼ半分の量だ。

ただスイス(20位)、フランス(21位)、ベルギー(22位)よりは上位に立っており「まずまずの水準」(日本アイスクリーム協会)と見ている。

アイスクリーム業界は今後、高付加価値商品の開発、売り込みにさらに力を入れていく考えだという。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。