横浜市営地下鉄に快速 新百合ケ丘への延伸は…

「新横浜-横浜」間が8分 ノンストップに

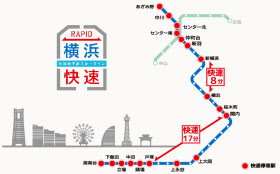

横浜市営地下鉄にはブルーラインとグリーンラインがある。今回快速が始まるブルーラインは、東急田園都市線と接続するあざみ野駅を出て港北ニュータウンのセンター北、センター南を通り新横浜へ。横浜、桜木町、関内を経て上大岡、戸塚を通って湘南台駅へと向かう。

総距離40.4キロを最短66分(7月17日まで)で走る。都営大江戸線の40.7キロに次ぐ、日本第2の長距離地下鉄だ。

快速運転を行うのは新羽駅から戸塚駅まで。残りの区間は各駅で運行する。新横浜と横浜をノンストップで結び、これまでの11分から3分短縮する。関内~戸塚間も22分から17分となる。

快速が走るのは、平日の午前10時から午後4時、土日休日の午前9時半から午後4時まで。1時間に2本運行する。ラッシュ時は電車の運転間隔が短いため快速運転はしない。「まずは利用者の反応を見て、停車駅や運転時間について検証していく」(横浜市交通局の神田聡雄・運転課長)という。

車両基地への線路を待避線に

横浜市営地下鉄が開業したのは1972年。なぜ今になって快速なのか。

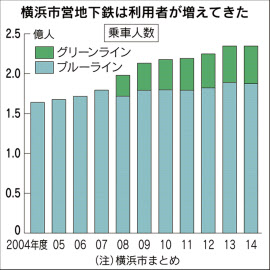

「利用者が増えてきたこと、要望が多いことなどを考慮しました」。運転課の神田課長は説明する。沿線開発が進むなか、2008年に日吉駅と中山駅を結ぶグリーンラインが開業したこともあって、ブルーラインの乗客数は10年前に比べ14%増えた。乗客増が追い風となったのは間違いない。

快速運転を実現するには、各駅停車を追い越す場所が必要だ。どうやって場所を作り出したのか。

「ブルーラインには2カ所、車両基地があります。上永谷と新羽です。車両を基地に入れるための線路を待避線として活用しました。既存の設備や人員だけを使い、コストをかけずに快速を実現するのが今回の狙いです」

待避するといっても簡単ではない。ブルーラインの運転間隔はラッシュ時で3分20秒、それ以外は4分30秒。「1時間当たりの運行本数を変えない前提だと、快速が前の各停に追いついてしまう」

本数を減らすことも検討した。しかしそれではサービスが低下してしまう。結局、ラッシュ時の運行はやめ、ダイヤに工夫を凝らした。乗降者が多い横浜駅などの停車時間を長くしたのだ。「利用が増えてきたシニアや障害者の方が安心して乗車できるよう設定した」側面もある。

関内駅に1番線・3番線がない理由

ようやく実現する快速運転。一部の鉄道通の人には疑問が残るかもしれない。関内駅で追い越しができないのか、と。実は関内駅には使われていないホームがあるのだ。

横浜スタジアムの最寄り駅でもある関内駅は、3層構造の駅だ。地下1階に改札があり、地下2階が戸塚・湘南台に向かう2番線、地下3階が横浜・あざみ野に向かう4番線となっている。1番線と3番線はどこを探しても見当たらない。

横浜市交通局の建設改良課に事情を聞いた。

「湘南台方面からきた電車は現在、関内駅を出ると左にカーブして横浜駅方面に向かっています。かつてそのまま直進して神奈川県庁に向かい、山下町まで走る路線が計画されていました。関内駅の1番線と3番線はそのためのホームとして造られたのです」

なぜ実現しなかったのか。

「似たようなルートを走るみなとみらい21線の計画が浮上したことで、計画を断念したのです」

その後、1番線は埋め立ててホームを拡張。3番線は残っているものの、「構造上、待避線としては使えない」という。

仮に3番線を利用するとなると、いったん駅を抜けて待機し、4番線の電車をやり過ごしてからバックで4番線に入ることになる。「夜間ならできるが、日中は時間的余裕がない」

3番線の先を追加で掘削して本線につなぐ案も「カーブがきつく技術的に無理」という。他の駅も周辺開発が進み、新たに待避線を造る余裕はない。車両基地を活用する以外に選択肢はなかったのだ。

立ちはだかる東急の壁 接続駅巡り20年抗争

横浜市営地下鉄はこれまで、何度も荒波を乗り越えてきた。中でも大きな壁は、東京急行電鉄だった。

横浜市交通局がまとめた「横浜市営交通八十年史」によると、1965年、横浜市が地下鉄計画について関係各社に説明した際、東急が強硬に反対してきたという。一部を引用しよう。

「強硬なのは東急の意見であった。綱島-桜木町間は反対、荏田-綱島-鶴見間についても『建設について考慮したい』、桜木町-長後間は『東横線の直接乗り入れ、一部の建設』も、という構えであった。また『当地域の交通を担当している』同社が『将来の建設計画を検討中』であるので『線形の如何によっては当社も建設する意思がある』として、市原案に反対の立場を取っていた」

両者の対立が先鋭化したのが接続駅問題だ。東急田園都市線とどこで接続するかを巡り、20年もの歳月を費やしたのだ。

東急は中核駅と位置づけるたまプラーザ駅での接続を主張し、横浜市はさらなる延伸をにらんであざみ野駅でと主張した。運輸省(当時)もあざみ野を推したため、東急は「たまプラーザ経由あざみ野行き」という変化球まで出したが、最終的には東急が折れた。

「あざみ野-新百合ケ丘」延伸、調査に着手

ところで、当時から構想にあったあざみ野から先への延伸計画はどうなったのか。横浜市に聞いた。

「昨年度からボーリングによる地盤調査やルートの検討を行っています」

都市交通課の国本直哉課長が教えてくれた。建設するとは決まっていないものの、「利便性が期待され、かつ採算性も高いので横浜市としては優先度の高い路線と位置づけています。いま進めているのは事業化を判断するための調査です」

横浜市の試算では、延伸によって「あざみ野-新百合ケ丘」間は現状の31分から11分と20分短縮される。2回あった乗り換えもなくなる。「新百合ケ丘-新横浜」は46分から38分になるという。

現時点ではまだ何も決まっていない。ただ、人口増が続く地域だけに、地元の期待感は強い。需要予測や採算性を含め、今後の展開が注目される。

(河尻定)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。