季節の変わり目の「めまい」 気圧低下が引き金に

めまい、片頭痛、関節痛…「天気痛」対策ガイド(上)

雨が降ると関節が痛くなる、季節の変わり目に体がだるくなる――。昔から、天気の変化で不調が出ることは経験的に語られてきたが、近年の研究でそうした不調は「気象病」だと分かってきた。

気象病にはうつやイライラ、肩こり、めまいなど、「不定愁訴」と呼ばれるものが多い。その中で、片頭痛、関節痛、治ったはずの古傷が痛むなど、痛みを伴うものを「天気痛」と呼ぶ。

「気象病の引き金は気圧、気温、湿度の変化など。特に影響が大きいのが気圧の低下だ」と説明するのは、慶應義塾大学医学部神経内科非常勤講師で、健康気象アドバイザーの舟久保恵美さん。関節痛などを持つ人に減圧室で過ごしてもらう実験で、気圧を下げた状態(マイナス40hPa)では痛みが増すことが確認されている。

「最近の研究で、気圧の変化を察知する『気圧センサー』が内耳に存在することが分かった。それが自律神経、特に交感神経に影響を及ぼすことで痛み、めまいなどの症状が表れる。日ごろストレスで不眠になるなど自律神経が乱れやすい人は、気象病になりやすい」と舟久保さんは話す。

原因不明の痛みは天気痛の可能性がある。低気圧と高気圧が交互に通過する梅雨どきや台風シーズンなどは、気象病が出やすい季節。代表的症状のめまい、頭痛、関節痛だ。今回はまず、めまいの対策を紹介する。

□車酔いしやすい

□のぼせやすい

□夕方になると集中力がなくなる

□雨が降る前にひざや古傷が痛くなる

□寒暖差に弱い

□ストレスで不眠になりやすい

いずれも天気の影響を受けたり、自律神経が乱れやすい人によく見られる症状。低気圧が近づくと傷や持病の痛みが悪化する場合は、「天気痛」の可能性がある。

【めまい】 耳の中だけ"乗り物酔い"状態になる

低気圧が近づくとぼんやりしたり、ふらついたりする症状には内耳が関係している。

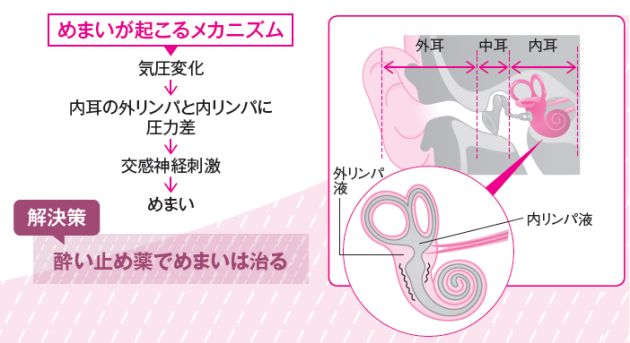

「気圧が変化すると、内耳にある『気圧センサー』が興奮し、内耳の内リンパ液と外リンパ液の間に波のズレが生じる。それによって、脳は"体のバランスが崩れた"というサインをキャッチするが、実際には体のバランスは崩れていないため、目からの情報と内耳からの情報に食い違いが起きる。結果、脳が混乱して自律神経が乱れ、交感神経が興奮。内耳の血流が低下し、それによってめまいが起きる」と舟久保さんは説明する。

乗り物酔いのメカニズムと似ているため、気象病によるめまいには、酔い止め薬が効果的だ。「酔い止めの成分が内耳の血流を改善したり、抗ヒスタミン成分が内耳神経の興奮を抑えることで、耳鳴りやめまい、ふらつきなどの症状が治まる」(舟久保さん)。

日ごろから適度な運動や十分な睡眠など自律神経を整える習慣も心がけたい。

この人に聞きました

慶應義塾大学医学部神経内科非常勤講師。名古屋大学大学院医学系研究科博士課程修了。専門は「低気圧と痛み」。現在、ミサワホーム健康保険組合で社員の健康指導も手掛ける。

(ライター 海老根祐子、構成 日経ヘルス 羽田光)

[日経ヘルス2015年7月号の記事を基に再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界