妖怪ウォッチのヒットでわかった日本人の「妖怪愛」

日経エンタテインメント!

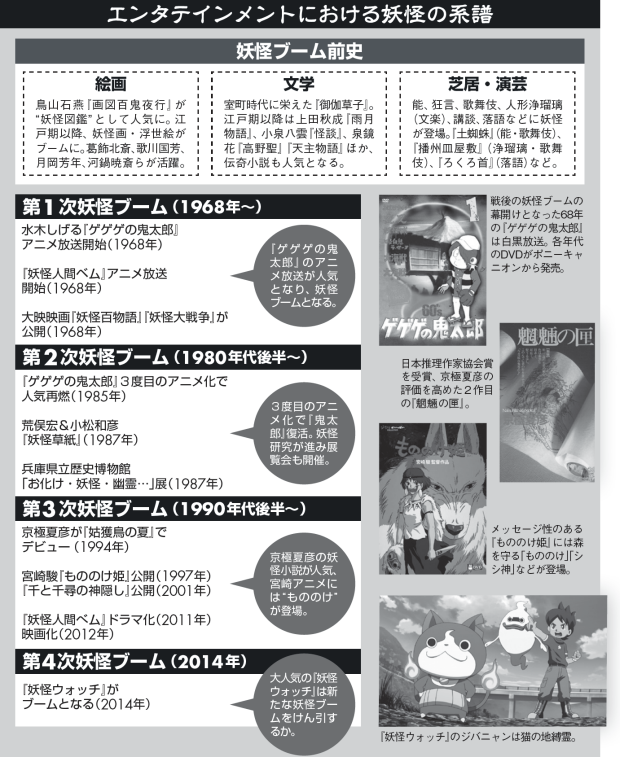

日本の戦後の妖怪ブームは、水木しげるさんの『ゲゲゲの鬼太郎』がアニメ化された1968年ごろが第1次といえます。その後少しブランクがありましたが、80年代後半以降はずっと妖怪ブームが続いているともいえる状況です。一方で水木さんの作品があり、京極夏彦さんの妖怪小説が出てきたり、マンガやアニメなどいろいろな分野に浸透して、ポップカルチャーのある一角を妖怪が占めている状況です。

こうした長い妖怪ブームを考えると、そろそろ過去の作品から影響を受けた、新しい創造者が新しいストーリーなり、作品を作ってくれればいいなと思っていました。それで、『妖怪ウォッチ』が出てきたときに、ああ新しい文化が生まれてきたなと感じました。『ドラゴンボール』や『ポケットモンスター』にかわる、新しいヒットを狙って作っているんでしょうが、それが「妖怪」という言葉で出てきたというのは、意外でもありました。

妖怪というのは古めかしく、ノスタルジックな存在です。怪獣とかUFOとか、ああいう宇宙ものとは少し違います。そういう意味で、妖怪というものを使って現代の新しい文化や物語を作るというのは、非常にうれしくもあり意外でもありました。しかもこんなにブームになるというのは驚きです。それでも、今までの長い妖怪文化の発掘なり、再評価なりが進んできたので、それに刺激を受けた新しい作家さんたちが出てきてくれるだろうとは思っていました。ここまでのヒットは想定していませんでしたが、『妖怪ウォッチ』的なものはいつか出てくるだろうと思っていたのです。

私は「娯楽としての妖怪文化」という言葉を使ってきましたが、エンタテインメントと妖怪というものは、確かに親和性があります。室町時代ぐらいから、物語を楽しむ文化の中で、現実の男女の恋愛とか、世話物的なものとは全然違う、いわゆるファンタジー系のものが『御伽草子(おとぎぞうし)』の時代からずっと続いています。しかもそれはただ楽しければいいのであって、メッセージ性は二の次でよかった。

妖怪は時間と空間を超える

楽しさ優先と考えると、妖怪のようなスーパーナチュラルな現象、いわゆる神だ、悪霊だ、鬼だ、化け物だというものを登場させる方が面白いんですね。驚かせたり、戦ったり、あるいは時間軸や空間軸を平気で乗り越えられる形で、どんどん面白くするために作っていくわけです。

ですから人間を拘束している様々な物理的条件を取っ払って、まず面白いものを作ろうとなると、山奥には鬼がいて、人々は迷惑しているから退治しに行って、ものすごく苦労しながら戦って、最後は勝ちましたと。非常に分かりやすいストーリーだけれども、それを手を替え品を替え複雑化させながら語っていくと、人々は現実とは違う世界で、いろいろなことを体験できるわけです。実際には山奥へ行ったことはないけれども、絵を見たり、物語を語ってもらったりして手に汗を握る。

だからずっとあるんです、室町時代の『御伽草子』の『一寸法師』や『浦島太郎』だってそうですし、大江山の鬼退治の話だってそうです。そういう不思議な話を、多くの人々は楽しんできました。偉い人からは思想やメッセージ性がないと片づけられても、人々はそういう話を好んだわけです。それが大衆文化なのです。

妖怪というのは、別にエンタテインメントのジャンルではありません。小説とかアニメとかゲームとか、そういうひとつのジャンルに閉じ込められるものでなくて、横断するものです。

だから、小説も妖怪というキャラクターやカテゴリーを使うことによって物語を面白くできる。アニメもそうだし、ゲームもそうだし、そういうものがなければ物語が大きくできない。そう考えていくと、長い歴史の中で妖怪というものを登場させる娯楽ジャンルはいろいろ開発されてきて、それが『御伽草子』のような絵本だったり、江戸時代になったら歌舞伎や文楽や浮世絵など、いろいろなものの中に入り込んできました。ジャンルを超えて日本文化の中の、大衆文化のいろいろな側面に実は妖怪はずっと生きてきたんですね。

ですから『妖怪ウォッチ』も、長い歴史の中で、たくさんの妖怪が生み出されてきた経緯を踏まえて作られていると思うんです。例えば子どもたちはこういう絵を見て、3歳の子どもでもすぐ分かるんですよ、これが妖怪だと。『妖怪ウォッチ』が登場する前から絵本やテレビで見ていたり、いろいろな形で知っていて、そういう下地の上に乗っかれるわけですね。過去の妖怪文化がなければ、新しい『妖怪ウォッチ』のようなものも栄えないと思います。

日本文化には、妖怪がいるとか、いないとか、そういうこととは全然別のレベルで、物語をファンタジーを楽しむという習慣ができています。妖怪をいろいろな形で楽しむ、あるいは楽しむ文化を作るのに妖怪は必要なものだという合意ができている。それは悪役が必要なのと同じですからね。みんな空気のように妖怪のことを知っているんです。

ただ、妖怪という言葉は比較的新しい言葉なので、一般には化け物だったり、お化けだったりと言っていたんですけれども、水木さんとか京極さんとか、そういう人たちが妖怪という言葉を積極的に使って、妖怪マンガ、妖怪小説と言ってくれた。妖怪という言葉を通俗的に流通させてくれたので、一般の人が妖怪という言葉を空気のように感じるような風潮ができたのだと思います。だからこそ今の時代に『妖怪ウォッチ』というタイトルがはまったのだとでしょう。30年前に『妖怪ウォッチ』では、ここまでヒットしていなかったかもしれません。

妖怪ブームを作った水木しげる

改めて戦後の妖怪ブームを考えると、水木しげるさんの存在は大きいです。やっぱり水木さんは絵がうまいですし、それから柔らかい感じがするんですね。

その柔らかさはノスタルジーと深く結び付いています。だから妖怪という言葉は水木さんの場合、農村なり、あるいは江戸なり、過去と深く結び付いています。僕もよく言うんですけど、妖怪は過去から、あるいは辺境から、田舎からやってくる、あるいはそのしっぽを持っている存在だと。

だから水木さんの絵を見て、故郷や昔のことを懐かしんだ人たちが最初のファンだったんじゃないでしょうか。昔、そういえば子どものころにこんなお化けの話を聞いたなとか、水木さんはこんなふうに妖怪を絵にするのかと思いながら。それがアニメになったりして、第1次妖怪ブームが生まれる。そのブームを支えた人が大人になって、ノスタルジーからもう1回見たい、子どもに見せたいという部分もあってブームが反復していったのでしょう。妖怪というのは水木さんのイメージと強く結び付きながら再生産していったんだと思います。

(日経エンタテインメント! 高宮哲)

[日経エンタテインメント! 2014年12月号の記事を基に再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。