妊婦さん痩せすぎにご用心、子どもの病気リスク高める

「痩せ」た妊婦は低体重児出産のリスク大

これから赤ちゃんを産みたいと思っている人は、自分のBMI(体格指数)が18.5以上あるか確認を。それ以下なら体重を増やすよう、食事を見直そう。

「妊娠した時のお母さんのBMIは22前後が望ましい。痩せた体格で出産すると、低出生体重児の生まれるリスクが増える」と早稲田大学総合研究機構研究院の福岡秀興教授は話す。

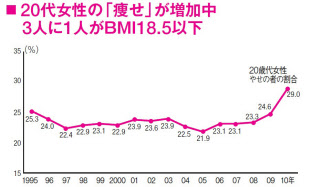

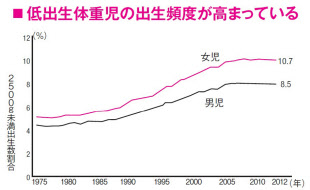

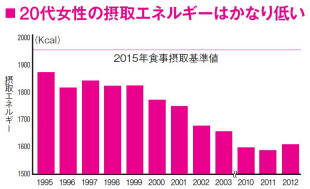

現在、20代女性の約4人に1人、30代の7人に1人は「痩せ」(BMI18.5以下)で、その割合は年々増加している。実際、20代女性の平均エネルギー摂取量は食事摂取基準の1950キロカロリー(身体活動レベル2)を大きく下回る1600キロカロリー台。妊娠前の食習慣が妊娠中も続く傾向があって、栄養状態の望ましくない妊婦が多く、「10人に1人が低出生体重児で、その頻度は日本が貧しかった昭和26年に比べて3割も高い」(福岡教授)。

出生体重の低下で発症リスクが高まることが分かっている疾患

・虚血性心疾患

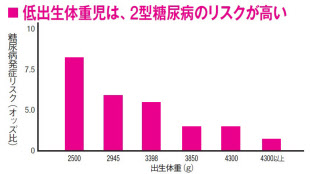

・2型糖尿病

・本態性高血圧

・メタボリック症候群

・脳梗塞

・脂質異常症

・神経発達異常 など

低体重で生まれると、なぜ、将来の生活習慣病発症リスクが上がるのか。

「受精時から胎盤が作られる胎芽期、胎児期、乳児期までの最初の約1000日間のお母さんの栄養状態などの環境が、赤ちゃんの遺伝子の働きを調節するメカニズムに影響を与え、将来の病気の素因を作ることが分かってきた」と福岡教授。

「胎盤や母乳を通じて母親から与えられる栄養の状態が、赤ちゃんの将来の設計図としてプログラミングされ、遺伝子に刻印される」と、東京医科歯科大学大学院の小川佳宏教授も話す。低体重だと低栄養になりやすいが、「低栄養の新生児は生後間もない状態ですでに血糖値を下げるホルモン、インスリンを作るβ細胞という細胞が少なくなり、その機能低下の可能性がある」(小川教授)。

とはいえ、低出生体重児が必ず将来、病気になるというわけではない。"最初の1000日"で作られた「素因」に、「生後のマイナスの生活習慣」が重なって生活習慣病は発症するからだ。

「子育てで病気の発症リスクを回避することが可能なことも明らかになってきている。赤ちゃんが小さく生まれたら、専門家に相談を」と福岡教授は話す。

この人たちに聞きました

早稲田大学総合研究機構研究院教授。産婦人科専門医。認定臨床栄養学術師。厚生労働省監修の「第6次、第7次日本の栄養所要量」策定委員、「妊産婦のための食生活指針」検討委員を務める。

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科分子内分泌代謝学分野教授。京都大学医学部卒業。東京医科歯科大学医学部附属病院糖尿病・内分泌・代謝内科診療科長でもある。日本糖尿病学会専門医、日本肥満学会専門医など。

(日経ヘルスプロデューサー 黒住紗織)

[日経ヘルス2014年10月号の記事を基に再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。