幻想的だけでない 偶然生まれた透明骨格写真への期待

蛍光顕微鏡とゼラチンを使うことで、これまでの透明骨格標本が、よりドラマチックになった。

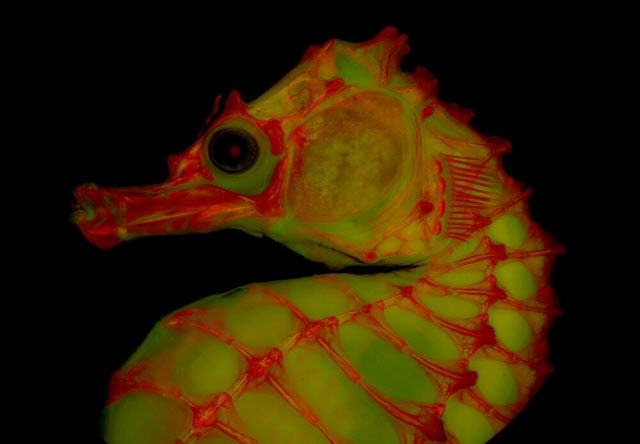

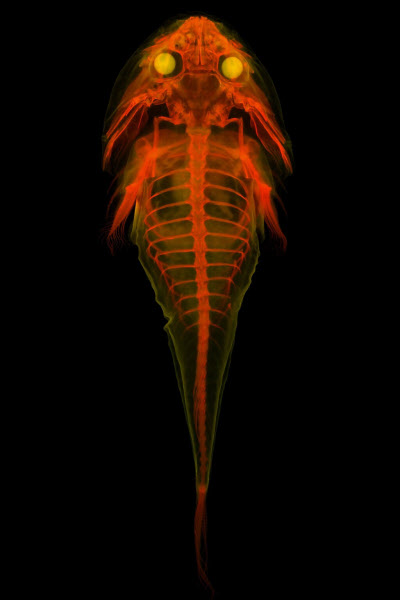

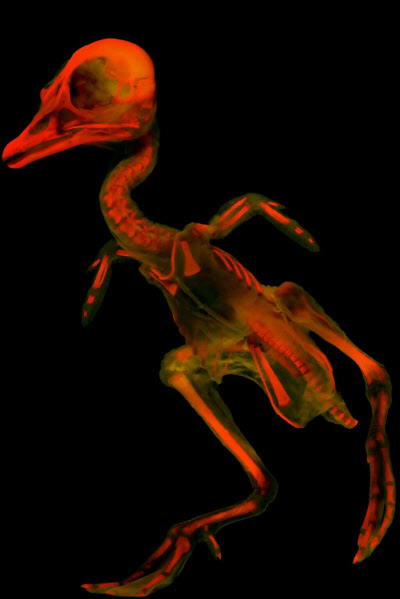

骨格の画像は、解剖学的な構造や種同士の関係を調べるのに大いに役立つ。その一つの手法が透明骨格標本だ。動物の軟組織を分解して透明化し、骨格を赤色染料で着色することで標本を作製する。しかし、じん帯や筋肉が分解された標本は崩れやすく、自由な角度から撮影するのが難しい。

「従来の方法では撮れない写真がたくさんあります」と、米カンザス大学の生態学と進化生物学の准教授で、この技術の開発に協力したレオ・スミス氏は話す。「例えばナマズなら、腹を下にして置くしかありません。マスであれば、体の側面を下にします。それ以外の向きにすると崩れてしまうからです」

そこに登場するのがゼラチンだ。ゼリー状素材で支えることで、標本を好きな姿勢や角度に保つことができるうえ、撮影後にはきれいに洗い流すこともできる。これに蛍光顕微鏡を組み合わせることで、これまでにない画像が撮影できるようになった。

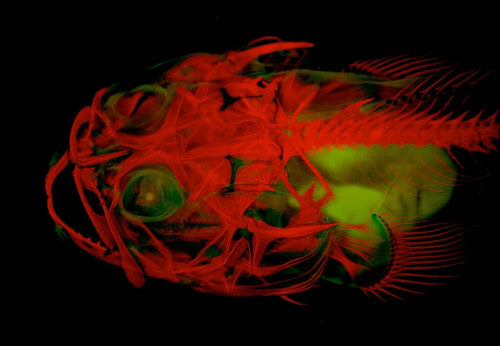

この撮影方法に関する論文を2018年に学術誌「Ichthyology & Herpetology」に発表したスミス氏は、13年のある日の深夜、ふとした思い付きから、染料で着色した魚の骨格標本を蛍光顕微鏡にセットした。白い可視光の代わりに、高エネルギーの光を使用する顕微鏡である。

「無造作に置いただけなのですが、びっくりしてしまいました」とスミス氏は語る。「蛍光によって、細部までありありと浮かび上がったからです」

「暗闇で光るおもちゃとよく似ています」と話すのは、米ミネソタ州のセントクラウド州立大学の生物学准教授で、論文の共著者であるマット・デイビス氏だ。「基本的な原理は一緒です。光を吸収して蓄え、その光を放出するのです」。ちなみに、カモノハシ、ムササビ、ウミガメなどの動物で生物蛍光が確認されている。

蛍光画像の利点は、標本の雑然とした要素を取り除き、研究者がこれまで気づかなかった、あるいは気づけなかった細部に注意を向けられるようになることだとスミス氏は言う。

この方法のゼラチンに関する部分を改良したのは、スミス氏の研究室をボランティアとして手伝ったチェスニー・バック氏と、カンザス大学でスミス氏の下で研究を行っている博士課程の学生マット・ジラード氏だ。ジラード氏は、染色した標本をゼラチンに埋め込む方法が、新たな可能性を切り開いたと話す。

「ピンセットや手で動かしてやれば、骨同士が関節でどのようにつながっているのかを観察できます」とジラード氏は言う。「また、ある骨の後ろに何かが隠れていないかを確認することもできます。層状の骨の奥に、ほかの動物にあって人間にはない器官があることも多いでしょうから」

偶然の発見

スミス氏らは、波長の異なる光や、別のカメラフィルター、顕微鏡を使って観察する実験も始めている。

「生命の系統樹を再構築して、(標本の)生物が時間の経過とともにどのように進化してきたのか、互いにどのような関係にあるのかを研究しています」とデイビス氏は説明する。「そのためには共通の特徴を探します。遺伝学的特徴の場合もあるし、解剖学的特徴の場合もあります」

しかし忘れてはならないのが、研究を楽しむことだとデイビス氏は語る。「発見がそうであるように、純粋に楽しむことも、科学には欠かせない要素です」

そもそも、スミス氏がこの技術を発見したのも遊び心からだった。どんな偶然の発見が大きな進展につながるかわからないと氏は言う。

次ページでも、遊び心が生んだ生きた骨格標本をご覧いただきたい。

(文 MISHA JONES、訳 山内百合子、日経ナショナル ジオグラフィック社)

[ナショナル ジオグラフィック 日本版サイト 2021年8月21日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。