削りかすが花びらになる鉛筆 デザインと環境配慮両立

TRINUS(トリナス、東京・渋谷)は2014年設立の共創型メーカー。革新的な技術を持つ日本の中小メーカーやクリエイターとのコラボレーションを通じて、ほかにはないユニークな商品開発を目指している。

トリナスの事業の一つに、企業に眠るリソース(技術・素材・知財など)をオンライン上のプラットフォームに公開し、クリエイターから活用アイデアを募るという「OPEN PROJECT(オープンプロジェクト)」がある。登録クリエイターは4000人以上で、1つの募集テーマに対して平均150以上のアイデアが集まるという。

そんなオープンプロジェクトから16年に誕生したヒット商品が「花色鉛筆」だ。デザイナーの大友敏弘氏のアイデアを採用した商品で、発売以来、シリーズ累計で約3000万円を売り上げた(20年9月時点)。

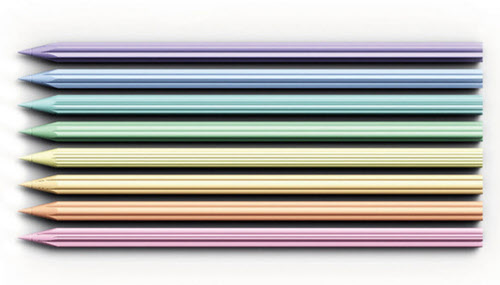

日本を代表する伝統的な花の形と花の色を表現した色鉛筆で、桜(さくら)、紅梅(こうばい)、蒲公英(たんぽぽ)、常磐(ときわ)、桔梗(ききょう)の5種類がある。色合いのバランスや、削りかすの形の美しさを考慮して、この5種類を選んだ。芯の周りの軸部分には紙パウダーを主原料とした成型材料「MAPKA(マプカ)」を使用しており、鉛筆削りで削ると削りかすが本物の花びらそっくりの形になる。手紙に添えたり、イラストや工作の素材にしたりと、楽しみ方も色々だ。価格は5本1セットで1980円(鉛筆削り付き、税込み、以下同)。ギフト需要も高く、顧客層は20~60代まで幅広い年齢層の男女だ。

シリーズ品として、17年12月には空から舞い降りる雪の形と色をモチーフにした「雪色鉛筆」、18年11月にはポインセチアなどをモチーフにした「花色鉛筆/Christmas edition」も発売。どちらも、クリスマスシーズンのギフト用に人気の商品だ。

実は紙が主原料

花色鉛筆開発のきっかけとなったオープンプロジェクトの募集テーマは「廃棄古紙を主原料とした環境配慮素材MAPKA」で、14年11月から15年1月にかけてアイデアを集めた。花色鉛筆は、約140件のアイデアの中から選ばれた。食器や文房具、アクセサリーなどさまざまなアイデアがあった。

TRINUSのプロデューサーである金子優実氏は、「数あるアイデアの中から花色鉛筆が選ばれた理由は、ユーザー評価が特に高く、市場にもマッチしていたから」と話す。「メーカーで問題なく製造が可能であること」「当該技術の必然性がある(この技術でないと実現できない)ユニークな製品であること」といった理由も大きかった。

MAPKAは、環境経営総合研究所(東京・渋谷)が開発した新素材。プラスチック原料と微細な紙パウダーを混成しており、従来のプラスチックと同様に、射出成型、押出成型、シート成型、サーモフォーミングによる成型などが可能だ。主原料はあくまで「紙」。原料となる紙には廃棄古紙をリサイクルして使用しており、地方自治体にもよるが廃棄する際も紙製品として処理できるという。花色鉛筆の削りかすも可燃ゴミとして処分できる。

花色鉛筆の軸部分は、きれいな花弁を表現するためにかなり複雑な構造をしている。こうした複雑な形は、柔らかく折れやすい木材では実現できなかったという。MAPKAは一般的なプラスチックと同じように成型可能で、同時に、プラスチックより環境性能に優れる。これを素材にすることで、デザイン性と環境配慮を両立させた。

製造時の素材ロスを減らすこともできた。通常の木製の鉛筆は、製造時に原料の木材から多くの削りかすが排出される。花色鉛筆の場合は、MAPKAを加熱して溶かし、金型に押し込んで成型する。必要な分の素材だけを使用するため、素材に無駄が出ないのだという。

「花色鉛筆の成型方法は、それまでのMAPKAの成型方法と異なっていたため、試行錯誤が続いた。環境経営総合研究所と成型メーカーとで協力しながら、素材改良とテストを5回以上繰り返した。納得できる成型ができるまでに、約10カ月の期間を要した」(金子氏)

花色鉛筆の「環境に優しい廃棄古紙の新素材を活用している」「日本を代表する伝統的な『花のかたち』と『花の色』を表現している」という2つの特徴は、フランスや米国を中心に海外でも高く評価された。海外の美術館のミュージアムショップやパリのセレクトショップ「Merci(メルシー)」などでも販売し、人気を博した。19年には、ドイツのデザイン賞「iF Design Award 2019(プロダクト・オフィス分野)」を受賞している。

花色鉛筆はその特徴である削りかすのユニークな使い方も積極的に伝えている。

花色鉛筆とほぼ同時期に発売したのが、花色鉛筆を使って塗り絵ができる「花色鉛筆ポストカード(5枚セット、880円)」と、「メッセージカード(封筒付き、5枚セット、1100円)」だ。ポストカードとメッセージカードには、花色鉛筆と同様、桜・紅梅・蒲公英・常磐・桔梗の5種類の花の線画を描いている。色を塗って楽しんだ後は、自宅に飾ってもいいし、大切な人にプレゼントしてもいい。

メッセージカードの場合は、プレゼント用の封筒も用意。削りかすを同封して送付するのがお勧めだという。封筒の素材にはトレーシングペーパーを使用し、削りかすを同封した際にさりげなく見えるようにした。

削った後の花びらも楽しむ

21年7月に発売した「花色鉛筆ペタルアートコレクション(ポストカード3枚セット、1100円)」は、花色鉛筆をさらに深く楽しめるセットだ。「動物(ライオン・ヒツジ・コアラ)」「舞踊(フラ・バレエ・フラメンコ)」「鳥(フラミンゴ・オウム・ハチドリ)」「植物(カーネーション・ヒマワリ・ボンサイ)」という4つのテーマを用意している。

使い方はこうだ。まずは、花色鉛筆を使用してポストカードの白地部分に塗り絵をする。その後は、塗り絵の該当部分に好きな形の削りかすを貼っていく。ライオンならたてがみ、ヒツジなら毛、コアラなら耳の部分に削りかすを貼ることで、誰でも簡単に立体的なイラストを描ける。こうした商品は、花色鉛筆とセットで購入する人が多い。

「花色鉛筆を販売する中で、一部のお客様から『削りかすをどう活用するのがお勧めか』という声を頂くようになった。今までは『手紙やプレゼントのサプライズとして忍ばせてみては?』と回答していたが、削りかすで楽しくイラスト制作できるような商品があればいいと思った」(金子氏)

もちろん、削りかすの写真だけを投稿したり、削りかすを使用したオリジナルのイラストや工作を楽しんだりしている人たちもいる。Instagramの「#花色鉛筆」タグには、花色鉛筆で制作したイラストがずらりと並ぶ。緊急事態宣言で外出を自粛する中、子供と一緒にお絵かきを楽しむ家族も多いようだ。

「今後は、より手軽に購入してもらえる本数の少ないセットや、今までとは異なる種類の花をモチーフにしたセットの発売も考えている」(金子氏)

(フリーライター 近藤彩音、写真提供 TRINUS)

[日経クロストレンド 2021年9月1日の記事を再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界