寄生虫がハイエナを「操作」 自らライオンの餌食に

「不気味」「ずるい」といったネガティブな印象の強いハイエナは、実はアフリカで最も成功している捕食者だ。しかし、そんな成功者の意外な一面が最新の研究で明らかになった。

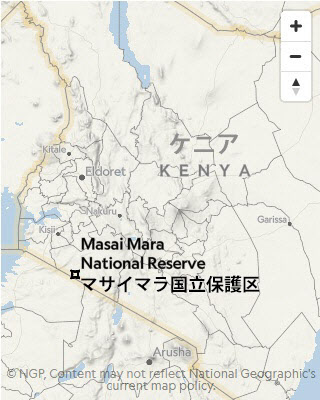

2021年6月22日付で学術誌「ネイチャー・コミュニケーションズ」に発表された論文によると、ケニアのマサイマラ国立保護区で数十年にわたって集められたデータを分析したところ、トキソプラズマという寄生虫に感染したブチハイエナ(Crocuta crocuta)は、そうでない個体と比べると約4倍もライオンに殺されやすいという。特にトキソプラズマに感染した1歳未満の子ハイエナは、ライオンに近づきやすくなり、死因がわかる子どもはすべてライオンに殺されていた。ブチハイエナの子はライオンに狙われやすいため、普通はライオンに近づかず、ほとんどの時間を親の巣穴の近くで過ごしている。

「トキソプラズマに感染した個体とそうでない個体で、ライオンに近づく距離に大きな違いがあることを目の当たりにしてがくぜんとしました」と、米ミシガン州立大学の行動生態学者で、論文の共著者であるケイ・ホールキャンプ氏は語る。

トキソプラズマ(Toxoplasma gondii)は単細胞の寄生性原虫で、ネコ科動物を終宿主とするが、ヒトを含む哺乳類や鳥類を中間宿主とし、世界人口の少なくとも3分の1が感染していると言われている。この寄生虫はネズミなどの宿主を操り、イエネコなどのネコ科動物の近くで大胆な行動を取らせてネコに寄生することが知られる。しかし、野生の大型哺乳類に同じような効果を及ぼすことが研究者によって確認されたのは、今回が初めてだ。

加えて、トキソプラズマのように致命的な疾患は引き起こさない原虫が、野生動物の行動にこれまで考えられていたよりも大きな影響を与えていることを明らかにした点でも重要だ。

「この寄生虫の影響は、イエネコとその獲物であるネズミだけでなく、もっと広範囲に広がっている可能性があります」と、1988年からハイエナを研究しているホールキャンプ氏は語る。

自ら危険を冒すように

トキソプラズマは、ネズミや鳥類などの多くの宿主にも寄生し、無性生殖をするが、有性生殖はネコ科動物の腸内でしかできない。ほかの動物の体内にいるトキソプラズマにとって、有性生殖の機会は一筋縄では得られない。わざわざ捕食されようとする被食者などいないからだ。

そのため、マラリア症を引き起こすマラリア原虫と同じ胞子虫類原虫に分類されるトキソプラズマは、巧妙なトリックを身につけるように進化した。トキソプラズマに感染したネズミが、ネコの尿の匂いに強くひきつけられるようにしたのだ。ネズミがネコに近づけば、当然、捕食されやすくなる。

「トキソプラズマはネコ科動物の腸内で有性生殖することで、ゲノムをシャッフルして変化させることが可能になるだけでなく、安定な胞子を形成して、さらに多くの宿主に寄生できるようになります」と、論文の共著者である米コロラド大学ボルダー校の博士研究員であるザック・ローバック氏は説明する。

これまでの研究から、トキソプラズマがライオンの腸内で有性生殖することと、ハイエナ科の多くがトキソプラズマに感染していることが知られていた。そこで、ローバック氏とホールキャンプ氏は、トキソプラズマがハイエナにふつうとは異なる行動をとらせるかどうかを調べることにした。

研究者たちは、数十年にわたって続けられているマラ・ハイエナ・プロジェクトに注目した。このプロジェクトでは、個々のハイエナのいる場所やほかの動物との距離、子の年齢、性別、血液サンプルなどのデータが記録されており、トキソプラズマに感染しているかどうかもわかる。トキソプラズマは一度感染すると、生涯体内に潜伏する。

分析の結果、調査対象となったハイエナのうち、1歳未満の子どもの35%、1歳から2歳までの成熟間近の71%、2歳を過ぎたおとなの80%がトキソプラズマに感染していた。

そして、トキソプラズマに感染していない子ハイエナがライオンに近づく距離が平均91メートルだったのに対して、感染した子ハイエナは平均44メートルという危険な距離まで近づいていた。この違いは子ハイエナが1歳を超えるころにはなくなっていたが、それはおそらく、生き残った個体がライオンに近づきすぎないことを学習していたためだと論文の著者らはみている。

ホールキャンプ氏とローバック氏は、この研究の限界の一つは、子ハイエナが、ライオン以外のネコ科またはその他の捕食者に対しても大胆になるのかどうかが不明であることだと言う。子ハイエナの行動の変化が確認されても、それはハイエナがライオンに殺されやすくなるようにトキソプラズマが進化したせいなのか、それとも偶然の影響なのかなどについてはさらなる研究が必要だ。

人間社会に影響を及ぼしている可能性も

トキソプラズマが人間に及ぼす影響を研究している米コロラド大学の研究者ステファニー・ジョンソン氏は、今回の研究には関わっていないが、この研究はこれまでの常識を覆す「ゲームチェンジャー」であると称賛する。「トキソプラズマが哺乳類の行動にかなり強い影響を及ぼすことが確認されました」。もしかすると私たち人間も、それに含まれるかもしれない。

トキソプラズマに感染した人のほとんどは軽く発熱するだけで速やかに回復するものの、胎児には重篤な障害をもたらす可能性があるため、妊娠中の女性はネコのトイレ掃除をしないように呼びかけられている。さらに、トキソプラズマに感染した人は、危険な運転をしたり、新しいビジネスを始めたりするなど、リスクの高い行動をするようになるという興味深い証拠もあり、議論を呼んでいる。

これらの影響は、トキソプラズマが宿主を操るために引き起こす一連の変化の一部であり、寄生虫は、私たちがまだ気づいていない方法で人々の行動に影響を与えている可能性があるとジョンソン氏は主張する。このように考える研究者は氏だけではない。

「トキソプラズマは、人間に対しては基本的に無害な寄生虫だと思われています。けれども、こうした影響を見てみると、人間の行動にかなり大きな影響を与えている可能性があります。もしかすると社会レベルで影響を及ぼしているかもしれません」とジョンソン氏は語る。

(文 CARRIE ARNOLD、訳 三枝小夜子、日経ナショナル ジオグラフィック社)

[ナショナル ジオグラフィック ニュース 2021年7月11日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。