マンガ雑誌の表紙にひかれた少年 「アイコン」創作へ

名古屋画廊 中山真一

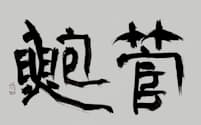

これらはなんだ? 6つとも、えらく目をひく。けれどポスターでも単なる記号でもなさそうだ。それぞれに文字があるものの、商品名とかが書いてあるわけではない。心の動きを図式にしてみたか。見るひとをなにか誘導しようとしているのか。とにかく、ひとつひとつがエネルギッシュでかっこよく、ガチッと決まって、よき佇(たたず)まいがある。日本の美学「潔さ」もある。見るひとに何かをはっきりと印象づけるものにはちがいないであろう。

この《6ICONS》(1989年作、シルクスクリーン・紙。アイコン=ものごとを視覚的かつ象徴的に表現する絵記号)の作者である佐藤可士和(さとう・かしわ)は、1965年(昭和40年)に東京都で生まれた。ロシア語学者の祖父が命名。父親は建築家であった。ディック・ブルーナの絵本に親しみ、自身も絵を描くのが大好き。幼稚園の年長クラス時には自分は絵が得意なんだと自覚する。5歳で剣道を始め、道場のようなすっきりとした空間をこの頃から好むようになった。稽古での相手との間合いの取り方も、のちのち他者とのコミュニケーションに応用されていく。一方で、おしゃべり好きの一面もあった。

ポスター広告「プール冷えてます」に衝撃

小学校3、4年生になると少年マンガ雑誌の表紙を本物そっくりに描こうとする。表紙とは中身を1枚で言い表すもの。「天才バカボン」などのメインビジュアルにタイトルロゴの組み合わせ。いま思えば、とくにロゴの奥に雑誌の中身以上の広大な世界を感じとっていたかもしれない。中学時代は情報誌「ポパイ」を好む。少しヒネリを加えたものが、よりかっこいいと知った。

高校2年生の冬、同級生が美術大学を受験すると聞き、それまで漠然とした文系志望が俄然(がぜん)、美術系志望へと変わる。必ず「クリエーター」になるという気持ちまで固めることとなった。2浪して多摩美術大学グラフィックデザイン学科に入学する。刺激的な現代アート、とくにニューヨークで見たウォルター・デ・マリアの展示室全体に土がしきつめられているインスタレーションに衝撃をうけたり、みずからパンクロックバンドを組んだり。新しい価値や視点の提示ということでは絵画も音楽も同様であると気づいた。卒業制作は巨大なキャンバスにさまざまなオブジェがつるされたもの。黒い絵の具がエネルギッシュにぬられてもいる。

そんな大学時代、もっとも感銘ぶかかったのは、遊園地「としまえん」(東京都練馬区)のポスター広告「プール冷えてます」を見たとき。画面中央にタテ書きでそう大書されており、水着姿のモデルもいなければプールもない。左下に小さなロゴ。被写体と言えば右下に浮輪を付けたペンギンが小さくイラストされているだけ。わずか3色。佐藤はそこに、それまでの常識を破る価値の転換をみた。あわせて広告やクリエイティブの可能性も。自分も新しい価値を提示したい。広告会社「博報堂」のアートディレクター大貫卓也の仕事と知り、同社への就職を希望する。

念願かなって博報堂に入社したものの、思わぬ事態がまちうけていた。大阪の支社への配属である。東京生まれの東京育ち、それに憧れの大貫のそばで仕事をおぼえていけると思いきや、まるで現実感がわかぬままに大阪へ。自分の意思がまったく通らぬことがありえるのが社会というものか。大阪へ来てしばらくは挫折感にさいなまれた。知己もいない。しかしそれを振りはらうように、当時まだめずらしいマッキントッシュを最初のボーナスで買い、毎夜つぎつぎと黒一色でアイコンの印象的なデザインを試みていく。「SELF」「DESIRE」「FUTURE」などの文字は、当時の佐藤の内面表出か。そして佐藤の制作するアイコンは、本作品《6ICONS》をはじめ100を超えていった。24歳のときである。

「入社1年目(1989年)当時は、コンピューターを使ってのデザインはまだめずらしく、会社でも使われてはいなかった。毎晩おそく会社からマンションに帰って、明け方までマッキントッシュにむかったものだ。学生時代からロゴや記号に関心があったので、夢中になってアイコンを何百とつくっていくことに。ハンドワークとは比べものにならぬ精度で、表現の可能性をおぼえた。どんなに拡大しても劣化しないのは感動的でさえあった。そこにインスピレーションを覚えたこともある。会社では、新人ゆえ何につけまだ自分の思いどおりにはならぬ立場であった。それでかえって、マンションに帰れば自分の表現欲求がうずまくことに。アイコン制作は、当初それほどコンセプチャルなものではなく、自分は何をつくりたいのか考えながら続けていったようなところもあった。また、当然ビジネスとは直接むすびつかない。そのぶんピュアな表現だからこそ、今もふるくなってはいないと思う。翌年、バーでひらく個展に出品するため6つを選んだこの《6ICONS》は、いま思えば当時の自画像。感覚的でありアーティスティックでもあり、したがって自分の原点であり初心だ」

この原点は「デザインの仕事とは何か」という佐藤自身の考えにもつながっていく。

「『絵』にするとは自分の感じたことが言葉にはならないからこそのこと。いつも心の底で、そんな基本的なところが大事だと思ってきた。いまデザインとは、ロジカルな問題解決にむかうだけでなく、どれだけ魅力的であるかが問われている。そこをアーティスティックな表現によって両立させていかねばならない。それはまたコミュニケーション能力ということであり、それこそがデザイナーの仕事といえる。テクノロジーやAI(人工知能)がロジカルな能力で人間の職能をうばっていく時代。そんな時代を生きる私たちは、いっそうクリエイティビティーが必要だろう。人間にしかできないこと、複雑ともいえるような感覚、すなわちひとそれぞれ身体感覚を涵養(かんよう)していくべきではないか。さて、ブランディングとは、唯一無二の存在となるために仕掛けていくこと。自分にしかできない価値や力をもてるように。最後の答えはつねに自分の中にある。そのため自分自身の感覚をつねにみがくこと。そこにしか人との差はあらわれない。自分の好きなことを通じて大切にしている感覚がだれにでもあるはず。スキルではない。あくまで感覚だ。どれだけ感じとることができるか、それがものをつくるうえで肝心なことと思う。だれもが自分のスキャナーの解像度以上にはアウトプットできないはず。感覚によって、同じものを見てもひとにより見え方がちがう。要するに、デザイナーにかぎらず、だれもが自身の身体感覚を自分なりにまっとうに整え、それを根本にすえて物事にあたるべきなのだ」

「アイコニックブランディング」確立

アイコンを創作しながら、大阪でアートディレクターとして佐藤の活躍が始まる。同僚に恵まれたがゆえでもあった。結果的に、大阪勤務はのちのクリエーター人生におおいなるプラスをもたらしたという。東京へもどってからの更なる活躍はまさに目を見張るものであった。かわきりは、まるで絵本のなかを小さな車が走っているかのようなホンダ「ステップワゴン」の斬新な広告。従来の自動車のコマーシャルは、自動車が画面のなかに大きく写されているものばかりであった。

2000年(平成12年)、35歳で独立して自らのクリエイティブスタジオ「SAMURAI」を設立すると、スマップのプロモーションやキリン「チビレモン」のあらゆる事柄のリニューアルなどで注目をあつめた。さらにはロフトやパルコ、ユニクロ、セブン―イレブン、今治タオル、楽天、ふじようちえんなど、企業やブランド経営の根幹にまで踏みこみながら、あらゆることを明瞭簡潔に一目で表そうとする「アイコニックブランディング」の方法を確立し、進化させている。今日に至るまでも企業再生から地域・産業おこしへと進撃はとどまる気配がまったくない。日々30ものプロジェクトにむきあう。

ベストセラーの著書「佐藤可士和の超整理術」にそのあたりの手法が述べられていて、はなはだ興味ぶかい。デザインとは整理すること。すなわち、クライアント(顧客)を「問診」して問題点をさぐり、佐藤なりの新しい視点を導入して、問題解決のためのアイコニックな表現をすることだという。答えはいつもクライアントの述べることのなかに落ちているとも。クライアントに対して、なにごとも他人事にはしない。どこまでも「自分事」として相対してきた。この先、佐藤ならではの手法をますます駆使し、そして後進を多く育成して、21世紀の日本全体を活性化していくにちがいないのである。

(敬称略)

(おわり)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界