進化した遠近両用ソフトコンタクト 長所・短所は?

この記事では、今知っておきたい健康や医療の知識をQ&A形式で紹介します。ぜひ今日からのセルフケアにお役立てください!

(1)遠近両用メガネと違い、ものを見るときに視線の移動がほとんど必要ない

(2)近視用のコンタクトレンズに比べ、特に「近くの見え方」の質が低い

(3)40~50代の老眼初期の人に向くものもある

答えは次ページ

答えと解説

正解(遠近両用ソフトコンタクトレンズの特徴として間違っているの)は、(2)近視用のコンタクトレンズに比べ、特に「近くの見え方」の質が低い です(特に「遠く」の見え方の質が低い傾向があります)。

○足裏に激痛が走る「足底筋膜炎」 なりやすい人って?

○手指がこわばる「関節リウマチ」 薬で治療できる?

○目がぐるぐる回るメニエール病 難聴はどんな音から?

○「いびき」どんな場合が要注意? それ…実は病気かも

○アルツハイマーの原因アミロイドβ いつからたまる?

○花粉症で目がかゆい やってはいけない「常識」どれ?

現在、主流となっている遠近両用コンタクトレンズは、ソフトコンタクトレンズ(以下SCL)の「同時視型」といわれるタイプです[注1]。一般的な遠近両用メガネの場合、レンズは遠くを見る領域と近くを見る領域が上下で分かれており、利用者は視線を上下に変えることで、見たいものにピントを合わせますが、SCLは、常にレンズの中心が瞳孔の位置に合っています。

そのため遠近両用SCLでは、1枚のレンズに遠くに焦点が合う領域、近くに焦点が合う領域、中間の領域が同心円状に配置され、利用者が視線を移動させなくても、遠方と近方の像が同時に網膜上に結像されます。「その全ての情報を脳が処理し、必要な情報を選択、不要な情報を抑制することで、見たい距離にピントが合っているように感じる」のだと、長年、遠近両用レンズの処方に取り組んでいる、しおや眼科(福島市)院長の塩谷浩さんは言います。

最大のデメリットは特に遠方がぼやけて見えること

この同時視の仕組みにより可能になった遠近両用SCLですが、最大のデメリットは単焦点レンズ(一般的な近視用のコンタクトレンズ)に比べ、遠方も近方も見え方の質が低く、特に遠方がぼやけて見えることです。遠近両用SCLでは、単焦点レンズで使ってきた遠くをはっきり見るためのレンズに、近くを見るための度数を加えていますが(加入度数という)、その影響によるものです。

つまり、利用者が遠近両用SCLを使う際には、老眼鏡を使わなくてもいいというメリットと、見え方の質が低いというデメリットに折り合いをつけることが、ある程度は必要となるわけです。

しかしここ5年ほどで、遠近両用SCLの性能は飛躍的に高まったのも事実です。最近はレンズを作る際のコンピュータによる見え方のシミュレーション技術が進歩。それにより光学部のデザインを工夫することで、遠くの見え方の質をかなり維持しつつ、近くも見えるレンズが次々と登場しています。

「かつて遠近両用レンズの利用者は、『遠くの見え方を多少犠牲にしても近くが見えればいい』と妥協できる高齢者に限られていました。40~60代とまだ活動範囲が広く、自動車の運転やスポーツ、旅行などで遠くも見たいという人の要望にはなかなか応えられませんでしたが、最近は近くも遠くも見えるものが出てきました。最近の製品には、遠くの見え方を損なわず近くの見え方を少しだけサポートするレンズも出ており、老眼の初期はもちろん、10代、20代でスマホなどの使いすぎによる眼精疲労で目の調節力を失ったいわゆる『スマホ老眼』にも使えるなど、適応のバリエーションが広がっています」(塩谷さん)

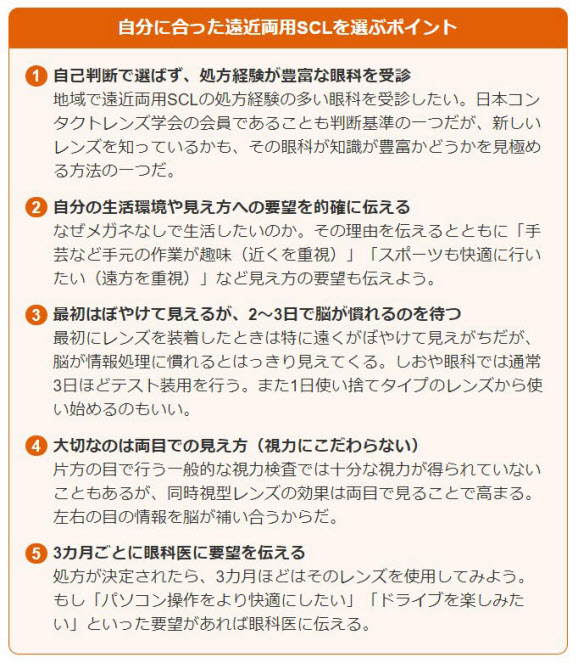

自分に合った遠近両用SCLを選ぶコツ

ただ、最新の遠近両用SCLであっても、単焦点レンズに比べると、遠方の見え方の質はやはり多少劣るのだそうです。そのため、自分に合った製品を処方してもらうためには、同時視型の特徴をよく理解しておくほか、いくつかのポイントを押さえることが必要です(下の図)。

なかでも重要なのは「自己判断で選ばず、処方経験が豊富な眼科を受診」することです。最近は通販で簡単に購入できますが、自己判断で自分に合うものを見つけるのは非常に難しく、例えば自分の近視用コンタクトレンズの度数が「マイナス3」だからと遠近両用レンズでも遠方用の度数が「マイナス3」のものを選んでも、遠近両用ではまず同じようには見えません。

また同時視型と一言で言っても、各メーカーでレンズの光学部のデザインに独自の工夫をしており、見え方はそれぞれ異なります。そのため、あるレンズが合わなくても別のレンズなら合うということもあり、多くの種類のレンズから適切なものを選ぶ必要があるのです。そのためにも、処方経験が豊富で最新の製品情報に通じた眼科を選ぶことが欠かせません。

[注1]ハードコンタクトレンズでも遠近両用が開発されているが、SCLとは構造も見え方の特性も異なる。「ハードレンズのほうが見え方が良いが、利用には慣れが必要なため、ハードレンズは近視用レンズからの使用経験者に主に勧められる」と塩谷さん

[日経Gooday2021年3月29日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。