祖父母から受け継いだ商売の心 南三陸が私の道しるべ

震災10年・離れて今(6)宮城県 佐藤瑶子さん

佐藤さんは南三陸町立志津川中学3年のときに被災。南三陸町では津波が中心部を襲い、死者・行方不明者は約830人に上った。高台の校舎にいた佐藤さんは無事だったが、自宅は流され、母方の祖父母を亡くした。商店を営んでいた祖父母の影響で、幼少から商売が好きだという佐藤さんは「いつか地元で自分の店を持ちたい」と語る。

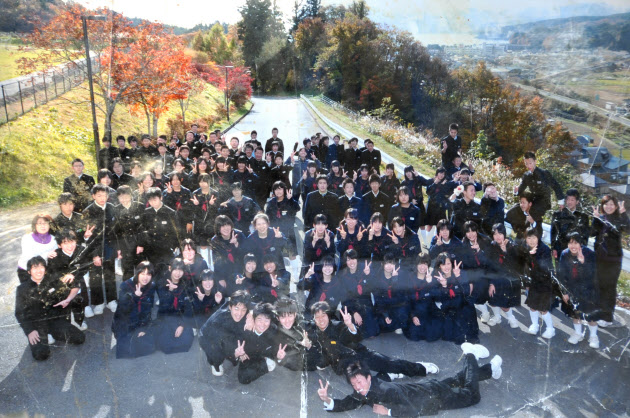

――「故郷の1枚」として母校での写真を選んでいただきました。所々折れているように見えますね。

「中学3年の冬、卒業アルバム用に学校の正門前で撮った写真なのですが、これが保管されていた写真店ごと津波で流されてしまったんです。ですが後日、奇跡的にこの写真が、中学の入り口付近に落ちていたのが見つかり、卒業式もろくにできなかった私たちにとって、地元や同級生たちをつないでくれるような1枚です」

――震災当日も中学校にいたそうですが、津波にはすぐに気付いたのでしょうか。

「地震発生直後は学校の体育館に避難していて外の様子がわからなかったのですが、1人の女子生徒が『家が流された』って言い始めて、そのときは川が増水したのかな、というぐらいに思っていました。3階の教室に戻って、津波で覆われた町を見たときは、みんな絶句しましたね」

精神的につらかった大学時代

――震災のことは今振り返ると、どんな気持ちですか。

「悲しいことが多すぎて、でも最終的にはポジティブに向き合えたのかなと思います。地元を失うということって、こんなにもショックを受けるんだと、だからこそ地元を大事にしようという思い、愛着がわいてきました」

――高校時代から「語り部」の活動をされていたそうですね。

「当時は若者から震災の話を聞きたいというニーズが結構あって、『語り部』として震災関連のイベントなどによく呼ばれていました。他に子供会のボランティアなどもありましたが、話すのが得意だったので話し手になるイベントが多かったですね。こういう活動をやっていくなかで、人とのつながりを大事にする仕事がしたいなと思うようになり、地域コミュニティーについてどうしても勉強したくなって、慶応義塾大学SFC(湘南藤沢キャンパス)に進学しました」

――悲しみを抱えながらのボランティア活動はつらくなかったですか。

「実は精神的につらかったのは、大学時代なんです。高校でボランティア活動をしていたときは、むしろ『ハイ』な状態でした。宮城県内では『変わったことをしている高校生』だったのが、SFCは全国からユニークな学生が集まっているので自分が実は平凡な人間なんだと気付かされ、『何者でもない』感覚が強くなっちゃって、スランプになっちゃった感じです」

「大学時代もボランティアはやっていたのですが、震災に向き合うのがつらくなった時期もありました。『被災者』として扱われることが気持ち悪いなと思ったり、距離的な問題もあって地元にうまく関われていない自分が嫌だったり……。東京にいながら地元に関わる機会を探してはいたけどうまくかみ合わず、地元と東京の意識の差みたいなところにモヤモヤしたこともありました」

――地元と東京との意識の差とは。

「例えば、当時はよく東京から被災地に行くツアーがあって、その運営にも携わっていたのですが、わざわざ広告費を使って『集客』するのはどうなのかなと。私としては、そこまでして来てほしいと思っていなくて。意思のある人にだけ来てもらえたらと」

――就職についてはどう考えていたのですか。

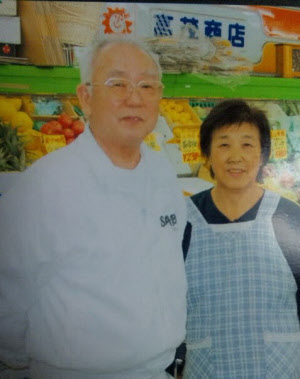

「ボランティアなどがつらくなった後に、じゃあ自分が何がしたいのかと考えたとき、商売だと思ったんです。もともと商売が大好きで。これは(津波で亡くなった)祖父母の影響ですね。祖父母は青果店やカラオケハウス、不動産など複数の店舗を地元で経営していて、小さい頃からよく手伝っていました。夏祭りの記憶といえば、花火よりも一生懸命かき氷やとうもろこしを売っていたこと。自分でも商売のセンスがあるなって思うんですよね。祖父母もいつも褒めてくれましたし」

「大学時代に日本酒の販売店でバイトしたのですが、そこで『店長をやらないか』と誘われ、私には商売の血が流れているし、普通の就職より面白いじゃん、と思って入社しました。1年ほど働き、店舗運営のノウハウなどはつかんだところで、自分に足りないのはプロモーションのスキルだなと思ったんです。広告業へ転職したいなと思っていたところ、常連客の方が『うちの会社にきなよ』と、今の勤め先であるIT企業を紹介してくれて、現在はウェブマーケティングの仕事をしています。地元に帰ってから商売をするときに役立ちそう、とも思ったんですよね」

地元が好きすぎて

――祖父母のお二人はどんな「商売人」でしたか。

「常に勉強して、停滞しないように心がけていて、私にも外の世界を見てほしいと思っていた気がします。(南三陸町から離れた)県立石巻高校に合格したときもとても喜んでくれました。いつも夜遅くまで働いていて、サービス精神にあふれてました。カラオケハウスの常連客の方にも、よくサービスで料理をふるまっていましたね。今思えば、顧客をつかむ方法だったのかな」

――将来の夢は何ですか。

「いつか地元に戻って、祖父母がやっていたように、自分の店を持つのが夢です。地元の人たちが集まって、笑顔になれるような居酒屋かな。スナックでもいいかも。祖父母が聞いたら? とっても喜ぶと思います」

「地元に戻りたいとは高校生の頃から周囲にずっと言っていて、その気持ちは全然ぶれなくて、自分でも驚いているぐらいです。実は地元が好きすぎて、中学の同級生と結婚することになり、年内に入籍予定です。震災では失ったものも大きいですが、進学、就活、そして今に至るまで、一本何か芯があるかと問われれば、やはり人生の選択の基盤になっているのは南三陸町なんです。それってたぶん震災があったからこそなんじゃないかって、今なら思えます」

――地元に残って町のために頑張っている同世代もたくさんいます。そういう方々に対しては、今どんな思いですか。

「すごいなあとも、ありがたいという気持ちとも違うんですよね。大学時代、私が地元にうまく関われていないときはもどかしい気持ちで見ていましたが、今では違う関わり方ができたらいいなと。私が戻れる場所を残しておいてほしいな、なにか力になれることがあれば言ってほしいなっていう思いですね。離れていても、通じ合っている感覚がありますし、信頼感しかないですね」

(聞き手は安田亜紀代)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。