コロナ禍の株主優待 銘柄選び、狙い目は年1回優待

このところ着実に増えていた株主優待が、新型コロナウイルス禍で節目を迎えた。右肩上がりに増えた株主優待実施企業数が1513社(2020年9月末時点)となり、10年ぶりに前年(1521社)を下回ったのだ。優待廃止だけでなく、優待金額を減らすなど"改悪"も目立つが、拡充企業もないわけではない。株主優待の最大限の活用法を考えた。

改悪の一つが高い優待利回りで人気だったすかいらーくホールディングス。100株保有でもらえる食事券の金額を年間6000円から4000円に減額することを20年9月に発表し、翌日には株価が約10%下落した。

ただ、優待実施企業数が約50社も減ったリーマン・ショック後の09年に比べれば、まだ微減で済んでいる。大戸屋ホールディングスが優待金額を年間5000円から8000円に増やすなど、優待新設や拡充企業も多い。

一方で、銘柄の選び方はこれまでより難しくなった。これまで高利回りで人気のある優待銘柄は、業績が多少悪化しても株価が下がりにくい傾向があった。しかし、コロナ禍では人気の優待株も大きく値を下げた。

飲食チェーンや旅行、運輸業などコロナの影響が大きい企業は、日経平均株価が回復した20年11月以降になっても株価が戻っていない。優待の利回りが高くても、株価がそれ以上に下落しては投資の意味がない。

優待銘柄中心に約80銘柄の個別株を保有しているある個人投資家は「優待株を今買うなら、基本的にはコロナの影響をあまり受けない業種で、業績が安定的な銘柄から選ぶべきだ。株価が戻らないなど影響が長引いている企業は、倒産や巨額増資、優待廃止などのリスクを意識せざるを得ない」と話す。

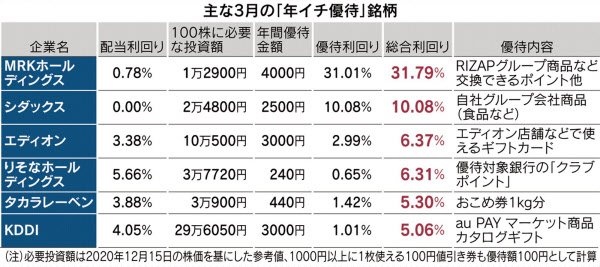

具体的にどう探したらよいか。今買うなら、まずは優待の権利が得られる「権利確定日」が3月末で、優待回数が年1回の銘柄から探すとよい。

優待を得るには、権利確定日の2営業日前(権利付き最終日)までに株を購入しておく必要がある。人気の優待銘柄は、権利確定日に向けて1~2カ月前から株価が上がるのが一般的で、できればその前に購入したいからだ。

また「3月末と9月末」のような年2回優待よりも年1回優待の方が狙い目だ。年2回優待は、9月のタイミングで株価が一度上昇していて、1月の時点でも割高な可能性があるからだ。実際に3月末に得られる優待銘柄で比較すると、年1回優待の銘柄の方が配当利回りが高く、株価の割安度の指標の一つである「PBR」(株価純資産倍率)も低い傾向があった。

優待自体のお得度については、1年間にもらえる優待金額を、投資金額(株価×必要株数)で割った「優待利回り」に配当利回りを足した「総合利回り」で見るのが一般的だ。先の個人投資家は「総合利回り4%以上が一つの目安。それより低いときは、企業の業績や成長性が健全な場合に購入する」との大まかな方針を立てている。

もう一つ事前に確認しておくとよいのは、優待券などの買い取り価格だ。優待の買い取り価格はオンラインチケットショップなどで簡単に調べられる。特に優待を使い切る自信が無いときは買い取り価格が高い優待がもらえる銘柄を選ぶとよい。

有効期限の心配がなく多くの店舗で使え、ほぼ現金と同等の価値があるといえるのが、QUOカードやクレジットカード系のギフトカードなどの金券優待だ。

QUOカードの優待は、その企業の自社製品・サービスを活用した優待に比べて廃止されるリスクが高いので、好業績で優待を続ける余裕がありそうな企業を選ぶのがポイントだ。

今後金券に次ぐ優待になりそうなのが、ウィルズの「プレミアム優待倶楽部」による優待だ。保有株数に応じてポイントが得られて、その範囲内で専用のウェブサイトに掲載されている商品がもらえるという、「電子版カタログギフト」ともいえる優待だ。現在50社以上が同倶楽部による優待を実施している。

(日経トレンディ2月号より再構成 文・大橋 源一郎)

[2021年1月30日付日本経済新聞夕刊]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界