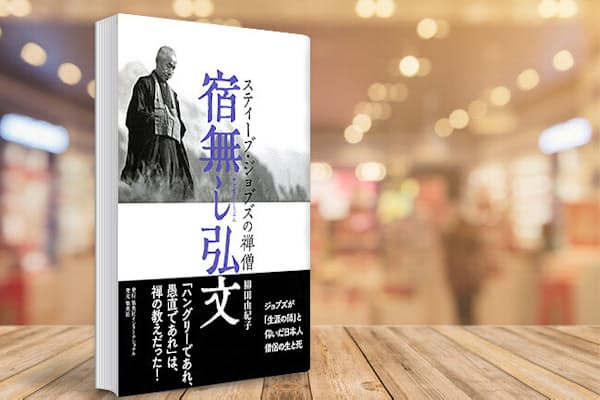

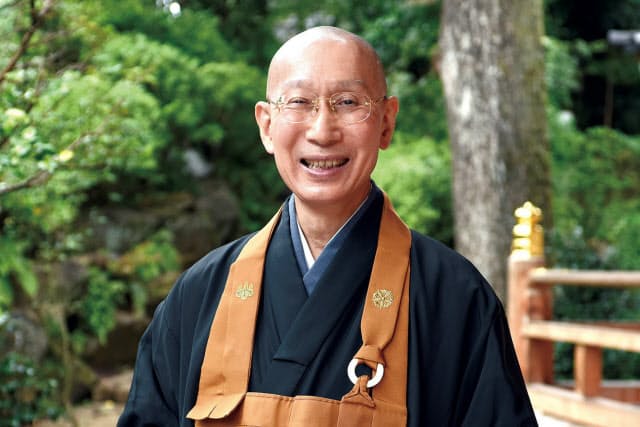

「禅は困難な時代を生き抜く支えになる」 枡野俊明氏

建功寺住職、庭園デザイナー 枡野俊明氏

「今ここ」を精いっぱい生きる

逆境があるから人生は面白い

――横浜市にある曹洞宗徳雄山建功寺の住職を務め、庭園デザイナーとしても活躍する禅僧の枡野俊明さん。このほど、逆境を生き抜く支えとなる禅の考え方をまとめた『人生は凸凹(でこぼこ)だからおもしろい』を上梓しました。禅の教えが、困難な時代を生き抜く知恵を与えてくれると説いています。

人生はいつも良いことと悪いことの繰り返しですが、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的な大流行)は、私たちの暮らしや社会に極めて深刻な状況をもたらしています。コロナ禍がどのように収束していくのか、今もって見通せない状況にあります。

これは非常に大きな試練ですが、乗り越えられない試練はありません。多くの人が逆境に直面している今こそ、禅の教えを知ってほしいと筆を執りました。

――具体的にはどんな教えが、逆境を乗り越える支えになるのでしょうか。

禅の考え方の基本は、「マイナスのものをプラスに転じて考える」というものです。どんな試練であっても、それを恐れたり、避けようとしたりせず、正面から受け止め向き合いなさいと禅は教えます。試練と向き合い、乗り越えることによって、人は成長することができるからです。

人生という道は凸凹していて、「凹」の次には必ず「凸」が来ます。私たちは今、コロナ禍という大きな凹に直面していますが、この試練を乗り越えるために一生懸命努力し、コロナ後に向けて準備をしている人は、先々素晴らしい飛躍を遂げることができるのだと思います。

「逆境なんて嫌だ、ずっと順風満帆な方がいい」と考える人もいるかもしれません。でも、本当にそうでしょうか。「人生山あり谷あり」といいますが、谷が深ければ深いほど、山頂の景色の素晴らしさを実感できる面もあります。

険しい谷底の道を踏ん張って歩み続け、苦労して山頂にたどり着いてこそ、人は大きな喜びや達成感を得ることができる。逆境を経験することで、謙虚さや人の痛みを理解できるようになることも、とても大切なことだと思います。

――コロナ禍でお寺も大きな影響を受けたのではないですか?

お寺での活動も、私個人の活動も大きく変わりました。まずお寺では、昭和47年(1972年)から半世紀近く続けてきた日曜朝の「坐禅(ざぜん)会」を2020年2月末に休止して、いまだ再開できないでいます。

そろそろ再開してほしいとの声も寄せられていますが、参加者には高齢の方も多いので難しい。そこで、私たちが坐禅している動画をユーチューブに投稿する準備を進めています。

――ユーチューブですか!

今まで何の縁もなかったのですが(笑)。動画なら好きな時間に取り組んでいただけますからね。

内なる自分に意識を向ける訓練として、坐禅はとてもいいものです。「坐」という漢字には、土の上に人が2人います。このうち1人は今の自分、もう1人は本来の自分です。静かに座って心を落ち着かせることで、今の自分の生き方、考え方はこれでいいのかを、ひたすら自分に問うのです。

正しい姿勢で坐禅を組むことで呼吸が整い、呼吸が整うと心が整います。禅では「調身(ちょうしん)・調息(ちょうそく)・調心(ちょうしん)」といって、これらは一連のものなのです。姿勢を正して深く呼吸をすることで、おのずと心が穏やかになる。禅の世界では2500年前から受け継がれてきたものですが、最近はその仕組みについての科学的な分析も進み、米国では「マインドフルネス」として注目されています。