煮崩れ防ぎ舌触り滑らかに 塩のチカラが料理変える

魅惑のソルトワールド(49)

寒さが厳しい季節には、服を着込むだけでなく、温かい食べ物を食べ、体の内側から暖まりたくなるものだ。湯豆腐をはじめ各種鍋物やスープ、煮物などが食卓に上る頻度も増えるのではないだろうか。じっくり煮込んだ食材がくったりとした食感になるのもおいしいものだが、煮崩れてほしくない料理で、食材がドロドロになったり、溶けてしまったりしたことはないだろうか。こうした問題を塩のチカラで防いだり、湯豆腐などのおいしさまでも変わったりすることを今回はご紹介したい。

まずは湯豆腐を例にご説明しよう。湯豆腐は鍋(できれば土鍋が良い)に水、コンブ、豆腐を入れて、中火で加熱。軽くコンブが揺れるくらいの温度になったら、弱火にし、しばらく煮込んだら完成だ。シンプルな調理工程なだけに、豆腐の舌触りがおいしさの決め手になる。

上の写真をご覧いただきたい。水に塩を入れなかった場合は、豆腐がきゅっと締まって、表面にツヤがなく、断面がざらついているのがわかるだろう。加熱が続くと、豆腐の表面や内部に細かい泡のような穴が開く「す」が入ったり、舌触りもボソボソとしたりしたものになっていく。

一方、水に塩を加えた場合(水1リットルに対し塩10g)、豆腐の表面は艶やかなまま。豆腐の内部にも十分な水分が保たれ、ぷるぷるした状態になっている。だから舌触りもつるんと滑らかで、喉越しもいい。硬く煮締まった湯豆腐がお好きな方はさておき、塩を入れた水で煮た湯豆腐の方が一般に仕上がりがいい。

その理由は2つ。まずは豆腐の原材料となる豆乳に含まれる水溶性たんぱく質と、それを固めるのに使われるにがり(苦汁)との関係だ。にがりは海水を濃縮・結晶させて塩を収穫したあとに残るミネラルの濃縮液だが、その主成分は塩化マグネシウムと塩化カリウム。中でも塩化マグネシウムがたんぱく質の凝固に関係してくる。

加熱したダイズからできる豆乳にはグリシニンと呼ばれる水溶性たんぱく質が多く含まれ、そこに塩化マグネシウムを加えて加熱することで、グリシニンとマグネシウムが結合し、凝固する。

もう1つ重要なのが温度で、65℃前後が適している。にがりは液状なので豆乳とすぐに合わさり、凝固作用が始まるまでの時間も短い。ある豆腐店によれば、65℃で約4秒、75℃では2秒ほど、85℃では入れたとほぼ同時に凝固するという。

豆腐の中にも塩化マグネシウムの作用が残っているため、65℃以上の温度で熱すると再度、凝固作用が始まり、硬くなり、場合によっては、すが入る。

それを防ぐのが、塩に含まれる塩化ナトリウムで、それを加えれば加熱しても湯豆腐が硬くならず、滑らかな舌触りが保たれるというわけだ。

野菜に関しても同じことが言える。ジャガイモなどを煮込むと、外側だけが溶けてぐずぐずになることがあるが、これも塩のチカラで防止できる。

塩には塩化マグネシウムや塩化カリウム、塩化カルシウムなどのミネラルも含まれている。中でも塩化カルシウムが、野菜に含まれるペクチンと結合すると、形崩れを防いでくれる。

野菜の組織は主に細胞壁と中葉からなる。野菜が一定の形を保つのは、この中葉が接着剤の役割を果たすからで、中葉は主にペクチンからなる。加熱するとペクチンが分解されて溶け出す。これが野菜の煮崩れの原因だが、塩化カルシウム分が多い塩を使えば、それを防ぐことができる。

逆にポタージュスープなど野菜の形を残したくない場合は、カルシウムを多く含んだ塩を選ばないのがコツ。さらに調理段階ではなく、最後の味付けの段階で塩を使うようにした方がいい。

塩はアクを取る際も重要な役割を果たす。スープストックを作る際、肉や野菜を大量の水に入れ、長時間煮込むが、その過程でアクを除去するのが、おいしいスープを作るコツだ。日本の水は軟水でマグネシウムとカルシウムの含有量が少ないため、アクを除去しにくい。軟水で上手にアクを取るためには、何らかの方法でカルシウムやマグネシウムを加える必要があるわけだ。カルシウムとマグネシウムを多く含んだ塩を使えばいいことになる。

塩を使うと、ゆでたまごの黄身を真ん中に持ってくることだってできる。塩をいれて卵を茹(ゆ)でると、卵白が早く固まり、黄身の位置が安定しやすくなるため、黄身が真ん中に来る。また、卵を茹でている最中にヒビが入って白身が流れ出てしまったとしても、この凝固作用のおかげで、大きく広がらずに済むというメリットもある。

入れる塩の量の目安は、1リットルの水に対し20g程度でOK。もし、黄身を真ん中に持ってくると同時に、コンビニエンスストアで大人気の「殻付き塩味たまご」にしたければ、60g程度入れる。こうすることで、黄身が真ん中にある美しいゆで卵が簡単にできあがる。

では、どうやって塩に含まれるミネラルバランスを知るのか。その簡単な見分け方を最後に、ご紹介しよう。

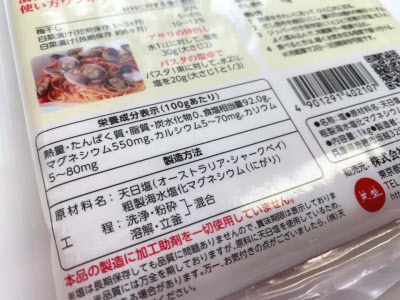

▼パッケージの裏側を見る

食品栄養表示法の改正で2020年4月から、塩にも100gあたりに含まれる栄養成分の表示が義務づけられた。同時に、いままでバラバラだった塩の中に含まれるナトリウムの量に関する記述が「食塩相当量」に統一された。食塩相当量とは、食品に含まれるナトリウム量を食塩に換算した値。塩にはナトリウム以外にもマグネシウムやカルシウム、カリウムなどのミネラルが含まれるため、塩のミネラルバランスによってこの値は変わってくる。最も食塩相当量が多いもので、100g中99.8g、少ないもの(意図的に製造された低ナトリウム塩を除く)で100g中78gなど幅広い。

メーカーによっては食塩相当量以外の主要なミネラル(マグネシウム、カルシウム、カリウム)の値を記載したものもあり、それらを見比べるという手もある。一般に食塩相当量の値が大きいということは、ナトリウムの構成比が高いということなので、マグネシウムやカルシウムの構成比はおのずと低くなる。逆に食塩相当量の値が小さければ、マグネシウムやカルシウムの構成比が高まり、多く含まれていることになる。

▼塩の水分量を見る

まれに栄養成分表示の記載がないまま販売されている塩もある。その場合は塩に含まれる水分量を手がかりする。パッケージされて販売されている塩がしっとりしたり、ベタついたりしている場合は、その水分のもとはにがりである。にがりは塩化マグネシウムが主成分のため、マグネシウムを多く含んでいる可能性が高い。

▼水に溶かしてみる

開封済みの塩が手元にあれば、水に溶かしてみるという手もある。溶かして白濁する塩は、カルシウムが多い。また、溶かして、透明ながら、もやもやとしたゆらぎのが出る場合は、マグネシウムが多いと推測できる。

塩は調理工程において味付け以外にも重要な役割を果たしてくれる。食材や用途に適した塩を選ぶことで、今までの料理をより一層おいしく美しく仕上げることができるので、ぜひ一度、お試しあれ。

(一般社団法人日本ソルトコーディネーター協会代表理事 青山志穂)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。