エコノミストが推薦 経済・金融がよく分かる映画10選

時代の断面を描く、経済・金融がテーマの映画。数々のドラマが経済や社会の本質、人間の性(さが)に迫る。本職のエコノミストがおすすめの作品を選んだ。

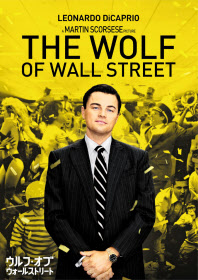

1位 ウルフ・オブ・ウォールストリート

伝説のブローカー 波瀾万丈の半生

1980年代から90年代にかけて「ウォール街のウルフ」という異名をとった伝説のブローカーの波瀾(はらん)万丈の半生を映画化した。主演のレオナルド・ディカプリオ演じるジョーダンは22歳でウォール街の投資銀行に入行。学歴もコネもなかったが、卓抜なアイデアと巧みな話術でウォール街でのし上がっていく。富、名声を手に入れたジョーダンだったが、その先には思いがけない転落が待ち受けていた。

スコセッシ監督は「グッドフェローズ」など、ひとたび悪に染まると二度とそこからはい出せない罪深き人間の業を描いた映画作品で知られる。金融の世界は人をオオカミにするのか、それともオオカミがたまたま迷い込んだだけなのか。

「金融側の人間としては前者とは思いたくないところ」と吉本元さんは鬼気迫る人間観察に感嘆する。「欲望と狂気を持ちながらも情熱的でどこか憎めない主人公が魅力的で引き込まれる」(小池理人さん)。

(1)監督 マーティン・スコセッシ(2)製作年 2013年 (3)発売・販売元 NBCユニバーサル・エンターテイメント(4)DVD価格 1429円+税

2位 殿、利息でござる!

江戸時代 奇想天外な宿場再生計画

江戸中期、仙台藩の重い労役や年貢に窮した宿場町の商人たちが一計を案じ、奇想天外な宿場再生計画を作る。それは藩に資金を貸し付け、毎年の利息を地域住民に還元することだった。商人たちは私財をなげうち、宿場再生に奮迅する。

中心人物の造り酒屋、穀田屋十三郎(阿部サダヲ)は実在した人物。「町の再生のため民間から資金を募って藩に貸し付け、代わりに重税をやめてもらうというアイデアが楽しい」(今井澂さん)。吉本さんは「金融知識で弱者が強者をやり込める痛快さが心地よい。身分制社会の江戸時代だが貨幣経済の発達により、商売に疎い侍の地位が実は形骸化していた史実がわかる」と感心する。

再生スキーム自体は冷静に考えれば出資者にはなんの利益にもならない。「一人の篤志家の世代を超えた善意に徐々に賛同者が集まるさまに胸が温まる。優しさだけではなし得ない事業が、資本主義と一体になることで大きなことができるようになる。人とお金の正しい距離感を教えてくれる」(久保和貴さん)。

(1)中村義洋(2)2016年(3)松竹(4)3300円+税

2位 国家が破産する日

韓国通貨危機の裏側 克明に

1997年の韓国通貨危機の裏側を描いた社会派ドラマ。中央銀行である韓国銀行のハン・シヒョンは通貨危機を予測するが、政府が重い腰を上げた時には国家破産が間近に迫っていた。

同じ頃、金融コンサルタントのユン・ジョンハクは危機に乗じて一獲千金をもくろむ。町工場の経営者ガプスは通貨危機が近づいているとも知らず、不利な取引条件で大手百貨店から大量の注文を受けてしまう。

「中央銀行員、投資家、中小企業経営者の3人の視点で韓国の経済危機が描かれており、物語に厚みを持たせている」(小池さん)。大学で経済学を教える宿輪純一さんは「国際金融論の格好の題材」と評価する。

韓国社会は財閥と学閥による格差が今も社会問題。「資本主義、経済成長、国家、個人の関わりについて深い問いを投げかける作品」(久保さん)。石川智久さんは「コロナ対策で世界中で政府債務が膨張するなか、映画と同じことが近い将来、どこかの国で起こりえる。過去というより未来の予測映画とも読める」とみる。

(1)チェ・グクヒ(2)2018年(3)ツイン(4)4700円+税

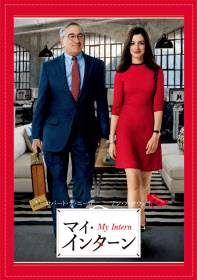

4位 マイ・インターン

第二の人生と本当の幸せ

ジュールズ(アン・ハサウェイ)はファッションサイトを運営する若手女性経営者。仕事と家庭を両立させて順風満帆にみえたが、家庭崩壊の危機に直面する。そこにアシスタントとして入社したのが40歳年上のベン(ロバート・デ・ニーロ)。人生経験豊富なベンの助言で彼女は「本当の幸せ」をみつけていく。

本格的な高齢化で、定年後も元気に働いて社会に貢献する生き方が注目されている。「日本でもベンのように高齢者がスタートアップ企業で貢献できたら理想的」(加藤出さん)。「定年退職後の第二の人生の楽しみ方を教えてくれる映画」(末沢豪謙さん)。

(1)ナンシー・マイヤーズ(2)2015年(3)ワーナー・ブラザースホームエンターテイメント/NBCユニバーサル・エンターテイメント(4)1429円+税

5位 インサイド・ジョブ 世界不況の知られざる真実

リーマン・ショック なぜ起きたか

2008年のリーマン・ショックでは多くの市民が仕事や家を失った。米国の住宅ローンバブルがどう生まれ、破裂したのかを探るドキュメンタリー。加藤さんは「金融業界の人間に加え、当局者や経済学者の無責任さも衝撃的に描いており、バブルは再び起きると警鐘を鳴らしている」とみる。

「リーマン・ショックを経験していない金融機関の若手職員はぜひ見ておきたい」(重見吉徳さん)。「犯人に迫るようなストーリー仕立てで飽きさせない。経済や金融の知識がなくても楽しめる」(久保さん)。

(1)チャールズ・ファーガソン(2)2010年(3)ソニー・ピクチャーズエンタテインメント(4)1410円+税

6位 パラサイト 半地下の家族

格差テーマ どんでん返しの連続

家族全員が失業者で半地下住宅に住むキム一家。長男があるとき、丘の上の高級住宅地に住む裕福なパク一家の家庭教師の仕事を得る。

長男はパク家の別の子供の家庭教師に妹を紹介し、パク家に次々と「パラサイト(寄生)」していく。日本社会でも問題になっている格差をコミカルに描き出す。

「成功者と見える富裕層が実は下層階級に食い物にされるというテーマ設定が面白い。オチが傑作」(今井さん)。末沢さんは「どんでん返しの連続で物語の展開が読めないところがいい。(格差の問題など)考えさせられるところも多い映画」と評価する。

(1)ポン・ジュノ(2)2019年(3)バップ(4)4800円+税

6位 ハゲタカ

企業買収 壮絶なマネーゲーム

壮絶なマネーゲームを描いたNHKドラマの劇場版。大手自動車メーカー「アカマ自動車」の経営支配権を巡り、中国系の巨大投資ファンドと天才ファンドマネジャー、鷲津政彦(大森南朋)が激しいバトルを繰り広げる。鷲津は日本企業を「赤いハゲタカ」から救えるか。

「投資ファンドなどにかなりヒアリングした作品であり、ハゲタカファンドや企業買収の雰囲気が本当にリアル」(石川さん)。今井さんは「敵対的TOB(株式公開買い付け)は昨今は一般的になってはきたが、今見てもそこに着眼した先見性に感心させられる」と評価する。

(1)大友啓史(2)2009年(3)NHKエンタープライズ/東宝(4)4800円+税

8位 ファウンダー ハンバーガー帝国のヒミツ

マクドナルドを奪った男

世界最大のハンバーガーチェーン「マクドナルド」の誕生物語はあまり知られていない。米国の田舎町で人気ハンバーガー店を経営していたマクドナルド兄弟の生産システムをフランチャイズ化して成功したある起業家の半生を描く。

映画では兄弟からアイデアと名前を奪った驚くような経緯が明かされる。「実話だからだろうが、並大抵の映画と異なり、えげつない主人公は報いを受けない。だからこそ逆に考えさせられる」(吉本さん)。石川さんは「ビジネスモデルの作り方の参考になる。実際に起業を目指す人に見てほしい映画だが、主人公の私生活はマネしないように」とくぎを刺す。

(1)ジョン・リー・ハンコック(2)2016年(3)KADOKAWA(4)3800円+税

9位 ソーシャル・ネットワーク

フェイスブック誕生 裏のドラマ

世界最大のSNS(交流サイト)、フェイスブック誕生の裏側を描いたドラマ。天才プログラマーの主人公は異常な情熱を傾けて新サービスを開発し巨万の富を築く。しかし共同創業者の友人は主人公の勝手な振る舞いについていけなくなり、反目が始まる。

「天才とは何かが欠けた人間であるとしばしば言われるが、主人公はそれがぴったりあてはまる。そんな人物を受け入れられる社会こそが繁栄の礎であると教えてくれる作品」(久保さん)。「企業の成長を描いた物語でありながら欲望や嫉妬、恋愛、友情といった部分も描かれ、人間ドラマとしても面白い」(小池さん)。

(1)デビッド・フィンチャー(2)2010年(3)ソニー・ピクチャーズエンタテインメント(4)1410円+税

10位 マージン・コール

巨大投資銀行の崩壊 24時間に凝縮

2008年のリーマン・ショックの引き金になった巨大投資銀行リーマン・ブラザーズの経営破綻をモデルに、危機の予兆から大崩壊までを24時間に凝縮して描き出したサスペンスドラマ。

川崎龍一さんは「リーマン・ショック前後のリアルな金融状況を24時間という枠組みで表現した秀作。誰もがうすうす真実に気づきながらもダンスを踊り続けた」と当時の混乱を振り返る。

小池さんは「危機を察してから証券の売りに動くまでの社内のやり取りはフィクションとは思えない緊迫感で手に汗握る。金融業界の華やかさと残酷さの両面を描き、そこで働く人々の心理描写も見事」と評価する。

(1)J・C・チャンダー(2)2011年(3)ツイン/ミッドシップ/アメイジングD.C.(4)4095円+税

移り変わる題材 映画は世につれ

今回は2008年のリーマン・ショックに着想を得た映画が2本入った。リーマン関連ではほかにも「マネー・ショート」(15年)、「キャピタリズム」(09年)などの秀作もあり、映画製作者に強烈な印象を与えた経済危機だったようだ。対照的に1990年代は経済映画が振るわない。この時期、経済にフォーカスして成功した映画は少ない。

この理由として帝京大学の宿輪純一教授は政治と経済の2つの要因を挙げる。政治的理由とは東西冷戦の終結の影響だ。80年代後半から「ベルリンの壁」崩壊、湾岸戦争、ソ連崩壊など、現実世界で歴史的な出来事が相次ぎ「映画も経済から目が離れてしまった」(宿輪さん)。この影響で90年代は「ミッション:インポッシブル」(96年)など、経済ではなく国際政治を取り扱う映画が増えたという。

80年代は株価が世界的に上昇し、映画でも「ウォール街」(87年)など証券系の映画が話題をさらった。ところが87年のブラックマンデーを境に株価が世界的に低迷。90年代は後半のアジア通貨危機などを除くとドラマチックな経済事象が少なく、映画人の製作欲を刺激するような題材に乏しかったのだという。「歌は世につれ世は歌につれ」というが、映画も時代とともに移り変わる。

ランキングの見方

調査の方法

今週の専門家

(生活情報部 木ノ内敏久)

[NIKKEIプラス1 2020年10月24日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界