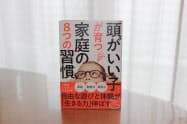

「頭がいい子」が育つ家庭 自由な遊びと体験、存分に

『「頭がいい子」が育つ家庭の8つの習慣』より

「頭がいい子」という言葉を聞いて、どんな子を思い浮かべるだろうか。テストの点が高い子、有名進学校に通っている子……。そんな子を見ると親としては焦ってしまうかもしれない。だが、これからの時代に求められる能力は、知識の量や成績の良さだけではないと言われている。書籍『「頭がいい子」が育つ家庭の8つの習慣』(日経BP)では、そんな未来を生き抜く力を育てるために親ができることを、具体的な30の「方針」として紹介している。

◇ ◇ ◇

子どもたちが大人になる頃、雇用はますます流動的になり、働き方は今よりもっと多様になると予想される。組織に頼らず、新しい発想で未来を生き抜くにはどうすればいいか。指摘されているのが、「意欲」「創造力」「探究心」といった、いわゆる「非認知スキル」の重要性だ。これらの能力を幼児期に伸ばすことで、その後の社会生活にも好影響があることが、米シカゴ大学の経済学者、ジェームズ・ヘックマン氏による調査で明らかになっている。

とはいえ、これらの力を伸ばすために、家庭の中で親がどうかかわればいいのか。「遊んでいないで、早く勉強しなさい!」などと、つい余計な口出しをしてしまうこともあるはず。親があれこれ言わなくても、興味のあることを見つけて自分から学ぶ、意欲のある子に育つには、どうしたらいいだろうか。

突然だが、ここでクイズを。

こうした日常的なシーンでも、親が適切なかかわりや声掛けをプラスすることで、子どもの能力を伸ばすことができることを、『「頭がいい子」が育つ家庭の8つの習慣』では解説している。

同書では、「おかあさんといっしょ」や「いないいないばあっ!」、「こどもちゃれんじ」などの監修に携わってきた、お茶の水女子大学の内田伸子名誉教授をはじめ、生物学者の福岡伸一氏、脳科学者の茂木健一郎氏など、数多くの専門家や著名人に取材している。次ページから、前問の答えと共に、同書を一部要約して紹介する。