湯浅政明監督 「違うことが面白い」をアニメで描く

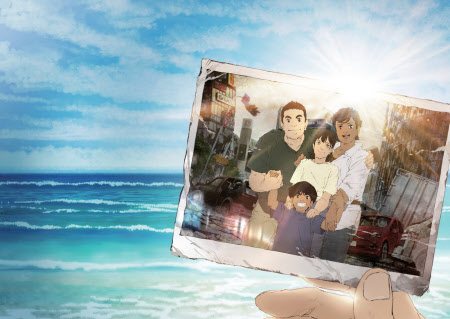

小松左京のベストセラー小説が原作で、Netflixが全世界独占配信中のアニメ『日本沈没2020』を手掛けるのが、現代を代表するアニメーション監督・湯浅政明。ここ数年は特に多作で、今年1月期放送のテレビアニメ『映像研には手を出すな!』も大反響を呼んだ。これまでの道のりとアニメへの思いを聞いた。

1987年にアニメーターとしてのキャリアをスタートさせるや、湯浅政明はすぐに頭角を現す。のちに国民的アニメとなる『ちびまる子ちゃん』(90年)の原画や、『クレヨンしんちゃん』(92年)の絵コンテ・作画監督に抜てき。特に『クレヨンしんちゃん』では劇場版1作目から設定デザインを担当するなど主要スタッフとして名を連ね、劇場シリーズの人気や定番化に貢献した。

存在がクローズアップされたのは04年。長編アニメーション映画初監督となった『マインド・ゲーム』が国内外4つの賞を受賞。以降、彼が監督する作家性の高い作品たちは、国境を越えてアニメファンを魅了してきた。

世界が認める才能――湯浅政明監督のアニメーション制作への原点は何だったのか。

「もともと、マンガとアニメの区別もつかない小さな頃からアニメが好きでした。テレビアニメで見たキャラクターを幼稚園で描くとみんなが喜ぶので、それに味を占めて繰り返していましたね(笑)。

中学生になって『そろそろアニメから卒業する年だな」って思っていた頃に『宇宙戦艦ヤマト』が劇場で公開され(77年)、アニメーションブームが日本で起こり、『日本のアニメはレベルが高くて大人も見られる』などと言われ始め、劇場アニメは見続けた。

進路を意識し始めた中3に見たのが、『銀河鉄道999』(りんたろう監督)、『ルパン三世 カリオストロの城』(宮崎駿監督)、『エースをねらえ!』(出崎統監督)と3大巨匠の作品。そのとき、『アニメーションってこんなに面白くできるんだ!』と感じて。例えば『カリオストロ』は、とても面白いけど難しい絵じゃない。『こういう動いて楽しいものが作りたい。僕はアニメの絵が好きなんだ!』と気づいてアニメーションを志しました」

天職だと感じた瞬間

「でも、業界に入ってすぐにアニメーターには向いてないなと(苦笑)。なぜかというと、頭で想像した通りに描けないのがすごく苦痛で。だけど、『クレヨンしんちゃん』の劇場版1作目(アクション仮面VSハイグレ魔王、93年)のクライマックスでアクションのアイデアを求められ、マンガのコマみたいなものを描いたんですね。それが結果絵コンテになって、いつもより気楽に作画しました。そしてその出来上がりを見たら、すごく気持ち良かったんです。

他の方の絵コンテの原画では細かい動きが思い通りにならなくて悩んでいたのに、自分のコンテだと全体のカメラの動きやテンポが思い通りになるのがすごく気持ち良くて、ドバーッと頭に変な汁が出るような感覚というか(笑)。見ている人も喜んでくれましたし、それまですごくつらくて面白くない職業だと思っていたのが180度変わって、アニメーションがめちゃくちゃ楽しい天職に感じられました。

『絵コンテが楽しい』から始まって、じゃあ演出もしたほうがいいのか、そしたら脚本も、原作も……と仕事が広がって。『クレヨンしんちゃん』での様々な経験によって、クリエーターとして芽を開かせてもらったと思います。設定をやるためにいろいろ調べると、『世の中にはこんなに面白いものがたくさんあるんだ』という発見があったし、面白いことを分かりやすくアニメーションにできるといいな、という意識も強まりました。

あと、作品だけじゃなくいろんな人に出会うこともすごくありがたかった。OVAの『THE 八犬伝~新章~』(93年)では大平晋也君というアニメーターに出会い、「こういう描き方があるんだ」という大きなカルチャーショックを受けました。カートゥーン ネットワーク制作の『アドベンチャー・タイム』(12年、日本での放送開始年)では、海外のアニメーションの作り方を見たことも刺激になりました」

99年に短編アニメ『スライム冒険記 海だ、イエ~』で監督デビューを果たす。

「『(当時は)よく俺に監督なんてやらせるな』って思いましたよね。絵コンテを描いてもアニメーターのコンテだとか、演出をしてもストーリーが分かってないってずっと言われていたので(笑)。でも、だんだん課題も見えてきて――作品を作ると誰かが必ずダメな点を挙げるんですが、それを潰すのが楽しくなっていったんです。『マインド・ゲーム』ではストーリーがないって言われて、じゃあストーリーって何なんだろう?とか。

そのとき分かったのが、『同じ映像でも見る人によって違うふうに見える』ということ。自分はみんながこう見ると思って作っていたけれど、それぞれが違った視点で見ていて、それを正しいと思っている。でもそこが、演出・監督としての面白さだとも感じました。より多くの人を面白がらせることができれば、それがエンタテインメントになると気づいたんです。

また、逆に自分はニッチなのかなとも感じました。自分が面白いと思うことも、全員がそうではない。僕は世の中が変わってほしいと思ってるけど、変わってほしい人はそんなにいないとか。みんなが面白いと言っている作品はどういうものか。そこへの興味は尽きなくて、『なんでこれが面白いんだろう?』って考えるのが好き。自分が面白がられるまで探求したいというか、今もまだその途中です」

全世界で見られる作品を

近年は、並行して多くの作品を手掛けているのも特徴。今年は『映像研には手を出すな!』に続き『日本沈没2020』、来年には映画『犬王』の公開も控える。一貫した作品のテーマなどはあるのか。

「すごくたくさん作品を作っている、と言われますが、宮崎駿さんや芝山努さん、僕の仮想敵というか目標としていた人たちは、ずっとものすごいペースで作品を作っていたんです。1年で52本のテレビシリーズを休みなくやり続けながら、同時に映画も作っていたり。

そういうふうに働くのは良くないと思ってはいるんですけど(笑)、でもそれだけのスピードで作ってきた人に負けたくないという思いはある。プロとアマチュアの違いというか、コストパフォーマンス良く面白いものができるぞ、というのは見せたいなとは思っています。もちろん、時間と予算がたっぷりあるなかで作ってみたいというのもありますけどね(笑)。

テーマとしては『多視点』でしょうか。振り返ると、全ての人が分かり合えるものではなく、違う考えを持つのを認め合える、『違うことが面白い』ということを描いていますね――僕自身、僕の作品が分からないと言っている人にも理解されたいと思っていると思うんですよ。そして、僕も他の人の視点も理解して作りたい。

実は、作品ごとにいろんな人に向けて作っているというか。例えば、『夜明け告げるルーのうた』は全方位を見ながらもわりと子どもにも見てほしいと思っていましたし、『きみと、波にのれたら』は自分とは全然違う、アニメを見ない人に向けて作ったところはあります。

(オリジナルのテレビアニメ)『ケモノヅメ』や『カイバ』は、ストーリーを模索しながら好きに作っていたし、『四畳半神話大系』では森見登美彦さんの小説の映像化はこういうことなんじゃないかとか、(松本大洋が原作の)『ピンポン』ではマンガの映像化についてすごく考えました。『映像研』はアニメーションで作ることの意義、『DEVILMAN』は(70年代の原作を2018年に持ってきた)時代感覚――一貫しているようで作品の印象がバラバラなのは、僕の特徴でもあるんでしょうね。

『日本沈没2020』はその究極かもしれないです。震災のなかで1つの家族に寄り添いお父さん、お母さん、子どもたち、そして出会う人々各々の視点を描いている。原作ものとオリジナルを分けて考えてないですけど、まだまだやりたいことはありますし、オリジナルも作り続けていきたいです」

04年公開の『マインド・ゲーム』に始まり、海外で高く評価される日本アニメの"真ん中"にいる。現状をどう見ているのか。

「制作環境は国によって様々ですが、まだよくは分からないですけど、売られ方はうまくないと思いますね。以前は、日本語であったり暴力描写なども含め、国内だけを意識した作品が多かった。でもエンタメの分野が増え、海外でも大人が見られるアニメも増えて難しくなってきていると思います。

音楽のジャンルみたいに考えると、例えばテクノは世界中でちょっとずつ売れて、何となくペイできちゃう。一方で、ディズニーとかマイケル・ジャクソンのように世界中で売っていくものもある。でも日本で作られてきた作品の多くは、マイケルではない。新海誠さんがマイケルなのかもしれないし、どういうふうに新海作品が海外で大きく受け入れられているかも把握できてはいないんですが。

ただし、ネットとかで感覚が近づき、日本も海外も変わらなくなりつつある。企画も、大きな言語圏だと日本では通らないようなものも通るんですね。チャンスは広がっているとは思うので、自分も(全世界で見られる)作品が作れればいいな、とは思っていますね」

(ライター 山内涼子、日経エンタテインメント! 平島綾子)

[日経エンタテインメント! 2020年8月号の記事を再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。