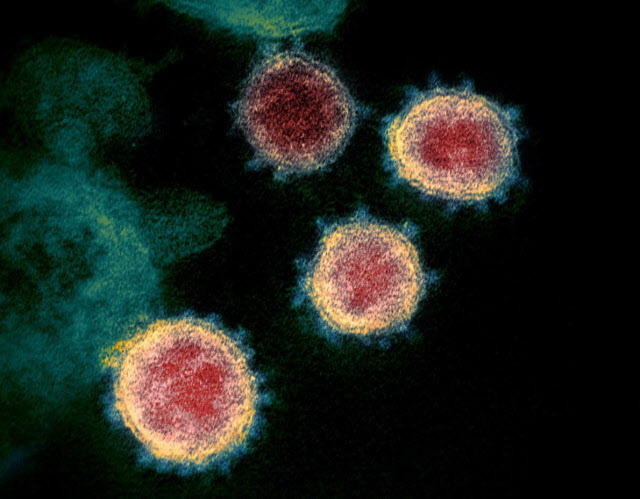

新型コロナ、今や変異型が主流に 気になる感染力は?

私たちは変異という言葉に恐怖を感じる。特に現在のようなパンデミック(世界的な大流行)の最中では、ウイルスが悪い方向に変異しつつあるという噂を聞くだけで、強烈な不安におそわれる。

2020年7月初旬、ある論文が学術誌『セル』に発表されると、ニュースには恐ろしい見出しがあふれた。その論文は「現在世界に蔓延している新型コロナウイルスは、最初に武漢に現れた新型コロナウイルスが変異したものであり、感染力が強まっている可能性がある」ことを示唆していた。

「D614G変異」と呼ばれるこの変異では、ウイルスの表面から突き出している「スパイク」タンパク質の一部が変化してD614型からG614型になっている。論文によれば、20年3月上旬に世界各地の患者から採取した検体のうち、この変異があるものは10%しかなかったが、5月までに世界中で優勢になり、78%を占めるようになっていたという。研究チームは、この変異によって、ウイルスがヒト細胞に侵入して増殖する能力が高まる可能性があることを示唆した。

ウイルスが変異することに疑問の余地はない。毎年新しいインフルエンザワクチンが必要になるのはそのせいだ。しかし、新型コロナウイルスのD614G変異がパンデミックに及ぼす影響については、研究者の間で疑問の声があがっている。

『セル』の論文は、D614G変異によってウイルスがヒト細胞に結合しやすくなり、細胞内に侵入しやすくなるとしているが、米コロンビア大学のウイルス学者であるビンセント・ラカニエロ氏は、変異したウイルスの感染力が高まったとする論文の主張に根拠はないと批判する。

また、米エール大学の疫学者でウイルス学者のネイサン・グルーボー氏は、「実験室での感染力と実際の感染力には大きな違いがあります」と言う。現実の世界では、ウイルスは気道の粘液や免疫細胞に打ち勝って肺に侵入しなければならない。さらにその後、ウイルスは自らを複製し、空気中に放出される飛沫の中で生き延びなければならない。「ウイルスの感染力は多くの要因によって決まるのです」とグルーボー氏は言う。

では、新型コロナウイルスの変異について、私たちはどのくらい心配するべきなのだろうか? 主要なウイルス学者と医師に聞いた。

変異ウイルスについてわかっていること

『セル』の論文を執筆した米ロスアラモス国立研究所の生物学者ベット・コーバー氏が率いる研究チームは、新型コロナウイルスのスパイクタンパク質D614とG614をレンチウイルスという無関係のウイルスの表面に発現させた「疑似ウイルス」を2種類作成した。

こうした疑似ウイルスを作成することで、ウイルスの各種のスパイクタンパク質を安全に、高い再現性をもって調べたり比較したりすることができるとコーバー氏は説明する。

研究チームはこの疑似ウイルスを、実験用の腎細胞各種と混ぜ合わせた。これらの細胞は、生きている人体内の細胞と異なり、自然または人為的な改変が加えられている。さらに、スパイクタンパク質をもつウイルスに感染しやすいように遺伝子を改変されてもいる。

このような人為的な環境における実験の結果、変異したスパイクをもつウイルスの方が感染力は強かった。この発見が、D614G変異がものの数カ月で優勢になったという事実と合わさることで、ウイルスが変異によって感染力を増したように見えた。メディアはこぞって報道した。

本当にそうだろうか? この実験の結果は何を意味するのだろうか?

「私たちには見当もつきません」とラカニエロ氏は言う。疑似ウイルスの実験はウイルス学の分野ではしばしば行われているが、たとえるなら「コアラの口にトラの歯を入れるようなもの」だという。変異したコアラにかまれたら、ふつうのコアラにかまれるより痛いかもしれないが、この実験ではコアラやトラが実験室の外でどのくらい獰猛なのかはわからない。

コーバー氏も実験結果の限界を認めている。この結果がヒトでの感染力について何を意味するかは「わかりません」と彼女は言う。「けれども今、いくつかの研究室で研究が進められています」

創始者効果とは?

変異ウイルスが多数派になった理由については、D614G変異とはほとんど関係のない別の説明ができる。

ウイルスは複製の際に変異することができる。変異の多くは何の恩恵ももたらさないが、そのまま受け継がれ、やがて集団中で一般的になる。この現象は「創始者効果」と呼ばれている。

G614型は20年1月に中国で初めて確認された。ちょうど新型コロナウイルスがヨーロッパに飛び火した時期である。ということは、ヨーロッパで初期にG614型が侵入し、広がった結果、世界的に優勢になっただけなのかもしれない。

たとえば英ロンドン大学ユニバーシティーカレッジ遺伝学研究所は、最近の研究で、世界各地の2万3000人の患者から採取したウイルスゲノムを調べた。その結果、創始者効果を考慮すると、D614G変異をはじめとするどの変異についても感染力が高まったことを示す証拠は見つからなかった。

コーバー氏は創始者効果の可能性を認めつつも、世界中でG614型が優勢になっていることは、この変異が何らか有利であり、従来の型を競争により排除していることの証拠だと考えている。「両方の型のウイルスが1つの地域で共存している場合には、必ずと言ってよいほど、G614型ウイルスの方が多いのです」と彼女は言う。

しかし、ロンドン大学インペリアルカレッジの疫学者エリック・ボルツ氏は、D614G変異について「人から人への感染率を高める可能性がありますが、その差は実験室の細胞で測定された感染率の差よりもはるかに小さいものです」と言う。氏が参加する「COVID-19ゲノミクスUKコンソーシアム」という別の研究チームは、英国の患者の間でD614G変異を追跡しており、これまでに3万以上のウイルスゲノムを分析してきた。

コンソーシアムによると、D614G変異によって患者が重症化しやすくなったり致死率が上がったりしている証拠は見つからなかったという。この点は、コーバー氏のグループや米ワシントン州のグループの報告と同じである。

米フレッド・ハッチンソンがん研究センターのウイルス学者タイラー・スター氏は、理論的にはウイルスの変異が「大当たり」し、格段に致命的で拡散しやすくなる可能性があるものの、その確率は非常に低いと言う。

米スクリプス研究所の免疫学者クリスチャン・アンダーセン氏は、「ウイルスが変異を繰り返し、そのほとんどが何もしない可能性のほうがはるかに高いのです。あるものはウイルスの適応度をわずかに下げ、またあるものはわずかに有利にするでしょう。それだけです」と言う。

ウイルス変異、心配するべき?

人々はあらゆるパンデミックで変異を心配してきたと、今回インタビューを受けてくれた専門家たちは口を揃える。十分に解明されていない疾患に対する恐怖のせいかもしれないし、単に危険な変異は良い話題になるからかもしれない。

「新型コロナウイルスについてはわからないことが多く、完全なストーリーを語ることはできません。私たち人間は完全なストーリーを求めずにはいられないため、むりやりギャップを埋めようとするのです」と、スタンフォード・ヘルス・コミュニケーション・イニシアチブの研究教育担当理事であるシーマ・ヤスミン氏は語る。「多くの場合、私たちは刺激的な情報でギャップを埋めてしまいます」

米ミシガン大学の医師で医学史家のハワード・マーケル氏は、「ウイルスが変異によって凶悪化するという筋書きはテレビのSF番組のようで、人々の関心を集めるのにうってつけです」と言う。「例えばインフルエンザについて一般向けに解説する雑誌の記事などを読むと、1918年のインフルエンザは変異によって強くなったという説明を目にすることがあります。けれどもそれを示唆する証拠はまったくありません」

コロナウイルスのふるまいをがらりと変えるような変異は考えにくい。インフルエンザウイルスもコロナウイルスもRNAウイルスだ。エイズウイルスや麻疹ウイルスもRNAウイルスだが、出現から今日まで、感染様式は基本的に変化していないと、ラカニエロ氏は指摘する。「現時点では、基本的な感染様式を変えたウイルスは知られていません」

ところで、新型コロナウイルスについては、わずかな変異によって免疫システムに認識されなくなることが考えられる。もしそうなれば、人々は再感染する可能性があり、ワクチンが開発されても時間の経過とともに役に立たなくなるおそれがある。季節性インフルエンザでは、まさにそれが起きている。インフルエンザウイルスは毎年少しずつ変化しているため、それに応じてワクチンを調整しなければならない。

新型コロナウイルスは、2019年末に武漢に出現したときにはすでにかなりの感染力を持っていた。呼吸器からの飛沫により感染し、ときに無症状の人からも感染することがあるという感染様式で、壊滅的なパンデミックを引き起こすのに十分だった。

専門家は、現在のパンデミックが今後どうなっていくかは、ウイルス自体の特性よりも、ウイルスの拡散を防ぐための私たちの行動にかかっていると強調する。

米テキサス大学オースチン校の構造生物学者クラウツ・ウィルケ氏は、D614G変異を特段に心配する人々には、次の視点が欠けていると指摘する。「どうすれば感染の拡大を食い止められるのか、ワクチンは有効なのかという2つの主要な問題に、ウイルスの変異は影響しません」(ウィルケ氏)。

(文 MONIQUE BROUILLETTE、訳 三枝小夜子、日経ナショナル ジオグラフィック社)

[ナショナル ジオグラフィック 2020年7月18日付の記事を再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。