人間の幸せ、AIは理解できるか SFが問う未来

小説家 瀬名秀明さん(下)

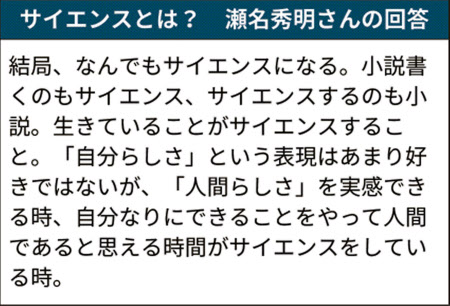

薬学の世界から小説家に転じたサイエンスアスリート、瀬名秀明さんへのインタビュー後編。AIが登場する作品もある瀬名さんに、人間とAIが共存する条件などを聞く。(前編は「研究室のリアルをSFに 細胞みて『いい顔』『凶暴』」)

想像できることは実現できる

――SF作品が現実を先取りすることがあります。その意義をどう考えますか。

「『海底二万里』『月世界旅行』などを書いたジュール・ヴェルヌの言葉としてよく紹介されるのが『想像できることは実現できる』です。実際は別の人の言葉のようですが、SFの役割をうまく表現しているのではないでしょうか」

「大阪大学を退官された浅田稔先生は、今も阪大で研究を続けていて、『思いやりの心』や『寄り添う気持ち』のあるAIやロボットの設計に挑んでいます。こういうテーマは私も小説にしたことがある話で、科学と小説が相互作用をもちうる可能性を感じます。私も一般読者に面白がってもらうのはもちろん、専門家に『こういう視点があったか!』と思ってもらえるようにしたいと、二段構えで小説を書いています」

――瀬名さんの最近の作品「ポロック生命体」は、AIが故人となった画家の新作を生み出す未来が描かれています。発想のきっかけは。

「米国の抽象表現主義の代表的な画家、ジャクソン・ポロックのことがずっと気になっていました。10年以上も前、ニューヨークの個展を訪ねる機会があったんですが、作品に人生が映し出されているように見えたんですね。彼は初期の具象から始まってアクションペインティングにたどりつき、酒に溺れて最後は交通事故で亡くなる。作家も伸びて絶頂期が来て、そして書けなくなって死を迎えるようなところがあるので、余計に頭に残ったのかもしれません。そのポロックの生涯を描く映画が製作された際、美術スタッフは作品をCGで再現しようとしてうまくいかなかったそうですが、今のAIなら描けるのではないかと考えました。ポロックはインタビューで、アクションペインティングは無意識の心の中で体の動きを制御している、というような話もしています」

「AIにだれかの小説を書かせるというプロジェクトもあるんです。直感的に『AIが作品を再現できそうな作家』が、なんとなく自分の中にあります。例えば星新一さん。古今東西の小説の定石を知っていて、そこに別のものを組み合わせてアイデアを生み出している。こうした論理的な考え方は、プログラムに落とし込めるはずです」

――自作をAIが再現できると言われたら、怒る人もいそうです。

「論理的にクリエーティブなことをしている人は、案外、反感を持たないかもしれません。将棋の羽生善治さんもAIの専門家と共同研究をしていますが、想像力をAIでつくりだす新しい可能性に期待しているのでしょう」

――人間とAIの大きな違いは何でしょうか。

「1997年に初めてコンピューターに負けたチェスの世界チャンピオンのガルリ・カスパロフは当時、『人間とは違う知性を感じた』と言ったのですが、著作を読むと、AIが心理戦に全く乗ってこないことに衝撃を受けて発した言葉だと分かります。例えば漫画『カイジ』シリーズはギャンブルの壮絶な心理戦が描かれますが、AIが相手だったらこうはならないですね。人は『人間』なんですが、AIは生死や心理戦とは無関係な『知性』です」

最後のモチーフは「ファウスト」

――人間とAIは共存できるのでしょうか。

「人間にとっての『幸せ』の概念が、AIにも生まれるかどうかで、その結論は変わると考えています。人間はクラゲの幸せを理解できるでしょうか。イヌやネコなら分かるかもしれませんが、種を超えた共通の幸せはあるのでしょうか。これは結構深い問題で、AIも幸せを理解できるのであれば共存できるのではないか。AIに自我が芽生えて他者を意識するようになるのか、身体性は生じるのか、自己の定義が出てくるのか、さまざま議論されていますが、私は彼らなりの自己の定義がいつか出てきそうな気がしています」

「物理学者のバナールは1929年の著書『宇宙・肉体・悪魔』の中で、人間は肉体的、社会的、心理的に制約を受けているが、いずれ解放されて高度な思念体になって宇宙に飛び出していくとしています。90年前にこんなことを考えていた人がいたんですね。アニメ『機動戦士ガンダム』の『ニュータイプ』や、『新世紀エヴァンゲリオン』の『人類補完計画』のルーツもここにあると思います。『太陽系最後の日』『幼年期の終わり』『都市と星』『楽園の泉』といったSF小説の傑作を残した英国の作家、アーサー・C・クラークもバナールの影響を強く受けています」

――今後はどんな小説を。

「若い読者が作品を通して最先端のサイエンスにふれ、こういう研究がしたいと思ってくれる、いわば人生を変えるような小説ですね。最後はゲーテの『ファウスト』をモチーフに書きたいと決めています。手塚治虫先生の絶筆『ネオ・ファウスト』のように、いろんなサイエンスのテーマをまとめる形で、しかも、さらに発展したものを書けたらいいなと思っています」

(聞き手はライター 鴻知佳子)

1968年、静岡県生まれ。東北大学大学院で博士号(薬学)取得。在学中の95年に「パラサイト・イヴ」が日本ホラー小説大賞を受け、作家デビュー。98年に「BRAIN VALLEY」で日本SF大賞を受賞。「パンデミックとたたかう」(共著、岩波新書)、「ロボットとの付き合い方、おしえます。」(河出書房新社)などノンフィクションも手がける。近著に2020年2月刊行の短編集「ポロック生命体」(新潮社)がある。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。