2本足で歩くワニ なぜ消えた?韓国で1億年前の足跡

1億1000万年以上前の白亜紀には、現在の韓国南部、晋州(チンジュ)市近くの沿岸部は広大な湖に覆われていた。ぬかるんだ湖岸にはカエル、トカゲ、カメ、そして恐竜などがすんでいて、泥に足跡をつけていた。湖の水位が上昇するたびに、こうした足跡に砂が入り、その一部が足跡化石として保存された。

この地域の晋州層という地層からは、これまでに数千個の足跡化石が発見されていると、米コロラド大学デンバー校の古生物学者で、足跡化石などの生痕化石の専門家マーティン・ロックリー氏は話す。

だが、その中でも最も大きな足跡化石は、ロックリー氏と韓国の共同研究者らを長年、悩ませてきた。そして2019年、彼らはついに保存状態の良いその足跡化石を発見し、20年6月11日付で学術誌「Scientific Reports」に論文を発表した。

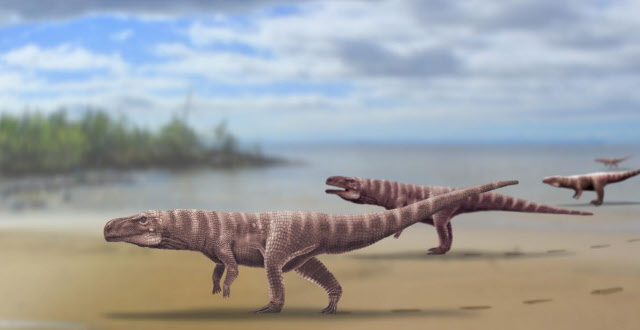

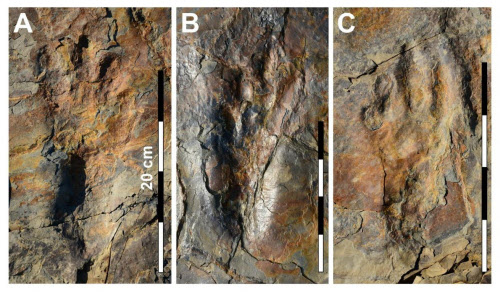

見つかった足跡化石には、動物の足の指、足裏の肉球のほか、皮膚の模様の跡もあった。化石を詳しく調べたロックリー氏らは、足跡をつけたのは、おそらく体長約3メートルのワニ形上目(Crocodylomorpha)だったと確信した。ただし風変わりなワニ類だったようで、足跡が後足のものしかないことから、二足歩行をしていたと示唆される。

「確かに、(この足跡は)大型のワニ類のものに見えます」と、生痕化石の研究者である米エモリー大学のアンソニー・マーティン氏は言う。なお、氏は今回の研究には関与していない。「陸上を後肢で二足歩行していたワニ類がいたとは、実に奇妙です。とはいえ、白亜紀は本当に奇妙で不思議な時代だったのです」

一方の足を他方の足のまっすぐ前に出して歩く

ロックリー氏によると、今回の化石が発見されるまで、この動物の足跡化石は「保存状態が非常に悪いもの」しか見つかっていなかったという。「長さ25~30センチ、幅10~13センチの楕円形の印象だけでした」

ロックリー氏らは12年に、近くの咸安(ハマン)層で発見された同様の足跡化石について、大型の翼竜(恐竜と同じ時代に生息していた空を飛ぶ爬虫類)に由来するのではないかとの仮説を立てた。その足取りと、前足の跡がないことから、浅い水の中で翼を濡らさないように二足歩行したときにできたのだろうと考えたのだ。しかし、別の足跡化石の研究から、翼竜は地上では基本的に四足歩行をしていたことがわかっている。

19年に晋州層で発見された今回の足跡化石は、古生物学者たちにこの動物の足をはるかに詳しく見せてくれた。発見した研究チームを率いる韓国、晋州教育大学校の金景洙(キム・ギョンス)氏は、「19年11月にロックリー氏が現地に来たとき、この足跡をどう思いますかと尋ねてみたのです」と振り返る。

「彼はすぐに、バトラコプス(Batrachopus)というワニ類の動物ではないかと言いました。最初は信じられませんでした。二足歩行のワニなど想像できなかったからです。けれども、先の丸い指、足裏の肉球、皮膚の細部を見て、その判断に納得しました」

バトラコプスは今日のワニとは異なっている。ロックリー氏によると、二足歩行であることに加え、「一方の足を他方の足のまっすぐ前に出して歩く」ため、足跡の幅がとても狭いのだ。

二足歩行のワニと言うと奇妙に聞こえるかもしれないが、先例がないわけではない。いくつかの先行研究では、約2億3100万年前の三畳紀に北米に生息していた初期のワニ形上目も、二足歩行していたという説が唱えられている。

だが、それらが北米に現れてから、今回のワニ類が韓国に大きな足跡を残すまでには、かなりの時間が空いている。そのため、化石記録が抜けている期間もずっと二足歩行のワニが生き残っていたのか、それとも二足歩行の能力を獲得する進化が何度も起こったのかは、古生物学者にもまだわからない。

研究者たちは、今回発見された二足歩行のワニを、新しい生痕種(生痕化石のみが知られている種)として「バトラコプス・グランディス(Batrachopus grandis)」と命名した。

なぜ現れ消えた、二足歩行

1億年前のワニが二足歩行をしていたとしたら、なぜ今日のワニは四つ足で這い回っているのだろうか? ロックリー氏は、白亜紀の一部の動物にとっては、多くの肉食恐竜と同じように、後足で立って高い姿勢をとるほうが有利だったのではないかと考えている。「当時は見渡すかぎり平坦な風景が広がっていて、走り回ったり視覚に頼って狩りをしたりするのに適していたのでしょう」

今回の足跡化石については、ワニが水面に浮かびながら、足で湖底を蹴って前進していたと考えることもできる。しかしロックリー氏は、もしそうならば、これほど規則的な間隔で並んだきれいな足跡は残らなかったと考えている。

「ワニが沼の底にどのような足跡を残すか確認するために、沼の水を全部抜いた人はまだいません」と彼は言う。「けれどもワニは、つま先だけで沼の底を蹴り、足全体をしっかり底につけることはないと考えられています」

米ウエスタン・コロラド大学の足跡化石の専門家ライアン・キング氏も、「最初に泳ぎを考えた」ものの、それなら足の全体ではなく、つま先の印象だけが残るはずだと言う。「そのうえ、足裏の肉球や皮膚の模様の跡まで残っているのですから、この足跡は水底ではなく、湿りけのある陸上の固い土につけられたのでしょう」

バトラコプス・グランディスは足跡化石のみに基づいて新種と同定されたが、この足跡化石と一致する骨格化石はまだ見つかっていない。プロトスクス属(Protosuchus)という絶滅したワニ形上目は、今回発見された化石のような足跡を残すと考えられているが、確かなことはわかっていない。

「足跡と体の化石が同じ場所で見つかれば、両者の結びつきは明らかなのですが、残念ながら、足跡と同じ場所で死んで化石になった動物はほとんど見つかっていないのです」とロックリー氏は言う。

生痕化石を専門とする研究者は、化石骨を研究している古生物学者たちが足跡にもっと注目してくれればいいのにと思うことがあるという。なにしろ生痕化石は、「生きていて骨がまだ皮膚に覆われていた頃の動物と、その行動の痕跡なのです」とロックリー氏は言う。前足や後足の骨を足跡化石と対応づけられることもあるが、「それらの部位は壊れやすく、多くの動物については良い化石が残っていません」

二足歩行のワニ形上目は、温血の哺乳類との競争に敗れて姿を消していったようだ。「今日のサバンナにアンテロープ(レイヨウ)を走って追いかけるワニがいないのは、そのせいかもしれません」とロックリー氏は言う。しかし、アンテロープがケニアとタンザニアを流れるマラ川を渡るときには、今でもワニに気をつけなければならない。

(文 TIM VERNIMMEN、訳 三枝小夜子、日経ナショナル ジオグラフィック社)

[ナショナル ジオグラフィック 2020年6月15日付の記事を再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。