絶望する人に希望をもたらす経済学 危機克服の処方箋

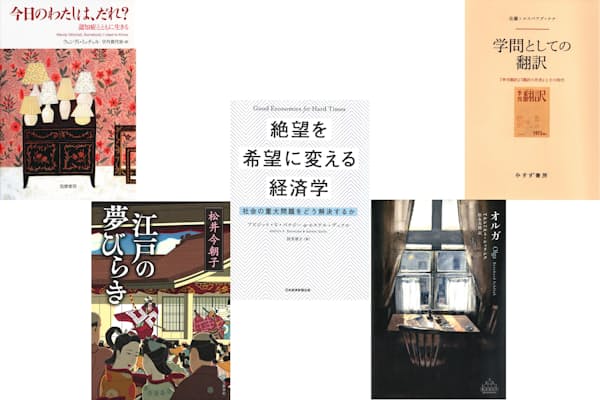

『絶望を希望に変える経済学』

世界各地で社会の分断が深まっている。移民の排斥や格差の拡大、地球温暖化などの重大な問題が深刻化するなか、不幸な人々のいない社会を実現するため経済学には何ができるのか――。今回紹介する『絶望を希望に変える経済学』(村井章子訳)では、「世界的な貧困緩和」に関する研究で2019年にノーベル経済学賞を受賞した2人の学者がその「答え探し」を試みた。

◇ ◇ ◇

アビジット・V・バナジー氏(撮影:Nastasia Verdeil)

著者のアビジット・V・バナジー氏とエステル・デュフロ氏は2019年のノーベル経済学賞を2人そろって受賞しました。MITフォード財団国際記念教授(経済学)のバナジー氏はインドのコルカタ大学とジャワハラール・ネルー大学を卒業。1988年にハーバード大学でPhD(経済学)を取得しています。

デュフロ氏はMITアブドゥル・ラティフ・ジャミール記念教授(貧困削減および開発経済学担当)。フランス出身で、バナジー氏の配偶者です。パリ高等師範学校を卒業後、1999年にMITでPhD(経済学)を得ました。ノーベル経済学賞の受賞は女性として2人目です。『貧乏人の経済学』(邦訳:みずず書房)の共著もある2人の主要な研究テーマは開発経済学で、「世界的な貧困緩和への実験的アプローチ」が評価されてノーベル賞の受賞につながりました。

エステル・デュフロ氏(撮影:L. Barry Hetherington)

彼らの業績は「RCT(Randomized Controlled Trial)」という実験手法を開発経済学に適用したことです。「ランダム化比較試験」と表現されるこの方法は、無作為(ランダム)に抽出した集団で、特定の施策が果たして有効に働くかどうかを測ることに使います。本書では、一例として省エネ対策の効果測定が紹介されています。それはランダムに選んだ世帯に定期的にエネルギー報告を届ける「実験」でした。報告にはエネルギー消費量の近隣世帯との比較データを付けてあります。あとから調査してみると、報告を受け取った世帯ではエネルギー消費量が減っていました。彼らは熱心に節約に取り組んだのです。さらに、この傾向は報告書送付をやめても続くことが判明しました。つまり報告の配布が有効だったのです。このようにRCTは、ものごとの因果関係を推論するのに役立ちます。薬の治療効果を確かめるために実施する「治験」に似た手法です。

自由貿易はいいことなのか

本書の序章には「経済学が信頼を取り戻すために」という題が付いています。世の中には経済学が有効な解決策を示すことができない問題、例えば「移民」「貿易戦争」「社会格差」「環境破壊」などが数多く存在します。なぜ経済学には、現実を変革する力が足りないのでしょうか。

実は、世の中の人々は経済学者の声に耳を傾けないことがしばしばあります。経済理論が提示する「正解」と世論の求めるものとの間には大きなギャップがあるのです。象徴的な例が米中経済摩擦を巡る議論です。18年にトランプ大統領が鉄鋼とアルミニウムの輸入品に追加関税を導入する大統領令に署名しました。当時、一流大学の教授約40人に関税問題についてアンケートをしてみました。「追加関税でアメリカ人の生活水準は上がると思うか」と質問したところ、65%が「まったく思わない」と強く否定しました。残りの学者も「思わない」との回答で、「そう思う」も「どちらとも言えない」もゼロ。ところが、アメリカ国内の一般市民1万人に同じ質問をしてみたら「追加関税で生活水準が上がると思う」という回答がなんと33%もあったのです。