臨床心理士が助言 「自信がない」症候群の乗り越え方

新型コロナウイルスの感染の拡大下で始まった2020年度。異動、昇進などで新しい環境に飛び込んだ方も多いでしょう。期待と不安が交差するのは当然ですが、「職責にふさわしい能力がない」「運がよかっただけ」と自分を過小評価し、ネガティブになってしまうことがあります。これは「インポスター症候群」と呼ばれ、米フェイスブックのシェリル・サンドバーグ最高執行責任者(COO)は自分にその傾向があると著書に記しました。働く女子も陥りがちな心理状態をどう乗り越えればいいのか。臨床心理士でビジネスコミュニケーションにも詳しい塚越友子さんに聞きました。

◇ ◇ ◇

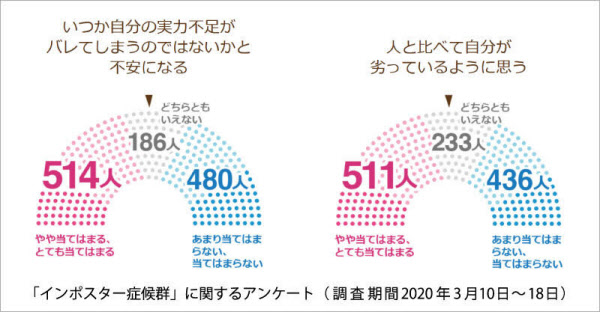

まずはインポスター症候群の実態を探るため、日経ウーマノミクス・プロジェクトの会員に聞いたアンケート調査(2020年3月実施、回答1601人、有効回答1180人)から声を拾ってみましょう。30代の主任・係長クラスの人は誰かに褒められても、「『たまたまだ』『力不足だ』『運がよかっただけ』『女性活躍の一環でしょ』という声が頭の中に聞こえてきます」と回答しています。50代課長クラスの方は「上司がとても褒めてくれたが、『誰がやってもきっと成功したと思います』と答えた」そうです。

「できたこと日記」で自分の能力をしっかり評価

誰かに評価されたり褒められたりしても、なかなか素直に受け入れられない。日本では謙遜が好まれるのは確かなのですが、塚越さんは「心の中ではいつも、自分でできたことは自分の能力にしっかりと結び付けるようにしてください」とアドバイスします。

そこで紹介してもらったのが、「できたこと日記」です。自分でその日にやり遂げたことを紙やパソコンに書き留めます。毎日の仕事のこととなると、きちんとこなせていることもつい忘れてしまいがち。いつでも見返せるように見える化しておけば、「自分に自信がもてないときのお守りになります」(塚越さん)。

「時短勤務だし、他の設計と同じように数はこなせないので、申し訳なさを感じています」(30代の一般社員)と、できない部分ばかりに目が向かうかもしれません。でも、100%自己否定をしないように注意してください。うまくいかない、できないと感じたときには「原因を円グラフにして、自分の能力のなさは○%、言葉の行き違いが○%などと分けていきましょう。できない時には人間関係や環境が影響していることがあります。原因を分割して、自分の分だけ受け止めるのがコツです」と塚越さんは指摘します。

「はるか上の立場のメンター」の力を借りる

レベルアップした仕事や立場で挑戦していると、つい不安になるもの。そんなときも前を向いてがんばるには「失敗しても、ここまでやってこれたし、大丈夫」「できなくても終わりじゃない。周りに頼ることがあってもいい」と口に出してみては。一度自信が持てない状況を受け入れてから、前向きに考えるよう自分に言葉をかける。心理学でいう「適応的諦観」で、自分を認められるようになり、自信が出てくるといわれています。

塚越さんは「自信をなかなか持てない人は、できたかできないか、二つに分けがちです。そうではなく、目標に近づいていくプロセスに注目するよう頭を切り替えて、小さなゴールを積み重ねていくようにするといいですよ」とも言います。

どうしても不安がとれないなら、「はるか上の立場のメンターの力を借りてみる」ことを塚越さんは勧めます。少し上の先輩だと自分と比較して逆に落ち込む恐れがあります。もっと上席の人から客観的に「よくできている」「大丈夫」と太鼓判をもらえれば、自信を回復してパフォーマンスが上がることが期待できるそうです。メンターは男性でも女性でもOK。ぜひ強い味方となるメンターを探してください。

褒め言葉への「好かれる返事」

塚越さんには自信をなくさない上手な謙遜の言い回しも教えてもらいました。褒められたら、「ありがとうございます」と素直に肯定しつつ、「褒めていただいたこと、自分では気付いていませんでした。大切にします」と謙虚に受け止めるわけです。ウーマノミクス・プロジェクトの調査で寄せられたエピソードの一つに、謙遜しすぎて提案したプロジェクトが通らなかった、ということがありました。自分を否定せずに相手を立てられるような返事ができると、大きな武器になりそうです。

自信がないことが原因で、チャンスを逃したり、なりたい自分に近づけなかったりするのはもったいないことです。インポスター症候群を乗り越えた先に、新しい世界が見つかるかもしれませんね。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。