CGの申し子たち、AI時代の世界へ 文化の「顔」に

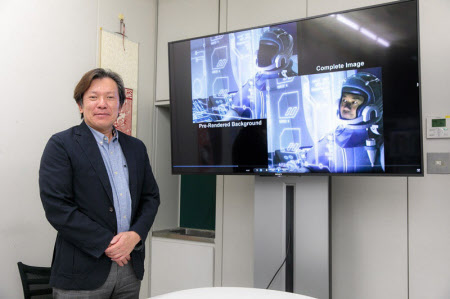

早稲田大学 先進理工学部 森島繁生(最終回)

◇ ◇ ◇

「顔の研究」という一つのテーマを入口にして、アニメなどのコンテンツ制作支援についてまで話が広がった。最初にも述べたように、森島さんの研究は別に「顔」に限定されるわけではなく、むしろ、「画像情報処理を通して、人を幸せにする」というモチベーションに支えられている。

そして、もう一点、特筆すべきなのは、これらの研究のほとんどが、森島研の学生さんによるものだということだ。森島さん自身、黒子に徹することが多いし、研究に専念する博士研究員(ポスドク)もあまり置かない。あくまで学生を訓練し、国際的な研究の舞台に立たせることに注力し、研究成果も出すというスタイルを貫いている。

これまで聞いてきた事例の中でも、森島さん自身が「駆け出し」だった時代のものを除けば、ほとんど、研究室の学生が、筆頭著者に立って論文を書いた成果ばかりなのである。

なぜかと聞くと、非常に示唆に富む回答が返ってきた。

「僕らもそうなんですけど、日本の閉じた社会の中にいると、結局そこの中でグルグル回ってるだけで、世界になかなか飛び出していこうとしないじゃないですか。今の世界では、すごい優秀な人たちがあちこち飛び回りながらいろんなチャンスを得ているわけです。うちの学生も、アドビのインターンとかに行くんですけど、そこに来ているアジア系って大半が中国人で、若干韓国の人がいて、日本人は彼だけみたいな、そういう状況が常にあって。世界的な視野では、日本の教育、経済、社会の状況はかなりよろしくないのに、すごく狭いとこで完結しちゃうのはまずいですよね。そこで、国際的な視野を持って活躍できる卒業生を送り出すというのが大きな課題なんです」

大学が、研究機関であると同時に教育機関である以上、この発想はとても自然だ。とはいえ、すべての研究室がこんなふうだというわけではない。おそらく、森島さん自身の強い信念、あるいは背景にある考え方の方向性が強く作用しているのだろう。

「学生たちにはまず最初に言うんです。研究するということは、卒業するための条件の一つには違いないけれど、果たしてそれだけで終わっていいのか。研究業績に上下関係はない。研究は人生を大きく変える、未来を拓く。日本がどうなろうと、世界がどうなろうと、研究業績と英語力さえあれば、どこの世界でもやっていけるって。うちは、学生の研究がラボを牽引している主体なんだということと、学生がどんどん海外に出ていって世界を活躍の舞台にするんだってことを毎年繰り返し言っています」

だから、森島研では、学部学生でも常に海外を意識した研究を志すことになる。国内、国外の学会で発表するのは基本で、デモを作ったり、最終的にはできるだけ高いレベルの雑誌に論文を通すべく全力を尽くす。卒業研究をしている8人の学部生全員が、SIGGRAPHにポスター論文を通した年すらあるそうだ。

もっとも、ここまで「学生が主体」でやっていけるのは、分野自体の若さ、熱さ、そして、スピード感による部分も大きいだろう。

それを象徴するのが「短期留学」だ。

森島研の学生さんたちは、よく短期留学する。2017年度には数カ月単位で、6人の大学院生が海外の大学に赴いた。実は、これらは「留学」というよりも、共同研究の実施のための派遣、といった方がより実情にそぐう。

例えば、人の顔の正面写真から3Dの形状や質感を再現する手法を開発したのは、博士課程の学生、山口周悟さんで、去年、ロスアンゼルスの南カリフォルニア大学(USC)に3カ月滞在する中で、この研究を一気に完成させた。

わずか3カ月の留学で、SIGGRAPHのような最先端の場に採択されるような研究を成し遂げるというのは半端ではない。通常なら、研究環境のセットアップをするだけで終わってしまうのではないか。滞在先の研究室でも、ある意味「お客さん」扱いされておしまい、というような期間だと思うのだが、少し話したところ、その期間で結果を出すのはむしろ当たり前のように感じているフシがある。「3カ月でSIGGRAPH論文」はたしかに素早い仕事だが、かといって特別なわけでもないというのだ。

背景には、やはり、研究スタイルの変化があるのかもしれない。もともと、「学生による研究」を強く後押ししてきたことに加えて、この数年、さらにその傾向が高まっているという。

「確かに、研究室内でもすごい大変革が生じています。今までは例えば画像処理のアルゴリズムとか、基本的なことを勉強してから研究に着手してきたわけです。でも、今はそれをやらずに、人工知能の深層学習、いわゆるディープラーニングでできちゃうんです。これ、手法自体は、中学生でもできるし、データさえもってきて、うまく収束させられれば、大きな成果になるかもしれない。やってみたら出ましたって、何か金鉱を掘り当てるみたいな話になってきています」

この分野でよく言われるのは、新しい論文を読んでいて、フッとアイデアを思いついたら、ちゃっちゃっとプログラミングして、夜の間にビュンとコンピュータを回しておいて、次の日来たら面白い結果が出ていたので論文にしよう、というようなスピード感だ。

山口さんの「1枚の顔写真から、その人の顔の立体形状と質感を再現する」研究もまさにディープラーニングの手法で行われたものだった。一晩でできるような簡単なものではないが(計算に1週間くらいはかかった)、マウスを育てるところから始まる生物学実験や、実験装置を設計するところから始まる物理学実験とは、自ずと違う。

では、一大変革をもたらすディープラーニングとは何かという話にもなる。ここでその手法そのものを詳しく説明する余裕はないのだが、いくつかの特徴を簡単に書いておく。

もともと人間の神経細胞の仕組みを模したニューラルネットワークをベースにコンピュータに学習をさせる方法で、その際、ニューラルネットワークを何重ものレイヤー(層)にして重ねて使うことで、複雑なタスクに対応できるようになること。その際、レイヤーをたくさん重ねることを指して、ディープ(深層)と表現しているということ。画像認識は得意分野で、「犬と猫を見分ける」など、人間がプログラムをゼロから書くととても大変なことが、実際に画像を与えて学習させることで高性能に判別できるようになること。その時、人間側は中でどんな処理が起こっているのか分からないまま、結果を手にすることになること。等々。

「顔のCGを動かす時に、その人らしい表情とかをどう再現するか難しいという話をしましたよね」と森島さん。

「これまでは、本人らしさとはなにかという要素を見つけていくことから始まったわけですが、ディープラーニングを使うと勝手に本人らしさを分離してくれるかもしれない。それで、解決できちゃうかもしれないんですよ」

それは、中身の処理がブラックボックスのままということで、本人らしい表情というのがいったい何なのかという知見にはつながらない可能性が強い。いかに、「応用」物理学とはいえ、サイエンスとしてちょっと嫌なのではないだろうか。

「たしかにそうです。だから、僕もディープラーニングはアンチだったんですよね。こんなの研究じゃないって思ってたんです。でも、もう今や、ディープラーニングやらないと他の研究者がやっている性能を超えられないし、ともすると、論文は通らないので、もう、避けては通れないのです。学生もみんなディープラーニングやりたい、やりたいって言ってくるし」

中身がブラックボックスのまま課題が解決してしまうディープラーニングは、真理の探求者であるはずの物理学徒にとっては、うれしくないけれど、もう無視できないほど強力な手法なのだった。この数年で、森島研でもディープラーニングを主軸にした研究がどんどん増えている。

2018年の現在、これを「新しいもの」と理解する人が多いとは思うが、今の学生世代にとっては、自らが知的キャリアを積み始めた時点で、すでに実用化されていた手法だ。だから、まったくのゼロから始める必要はなく、既存の環境で行う既存の研究を出発点にできる。これを読んでいる読者のパソコン環境が、Macであれ、Windowsであれ、Linuxであれ、ディープラーニングのフレームワークの「PyTorch(パイトーチ、と発音)」にアクセスして、適したパッケージをダウンロードすれば、たちどころに開発環境、研究環境だけは研究者と同じになって、出発点に立てる。特にゲーマーで、高性能のグラフィックボードを搭載している人は、それだけで有利だ。ぼくはそれを山口さんに教えてもらい、とりあえず自分のMacにインストールした(しかし、残念ながら、「手書き文字」の認識のデモデータを扱ってみただけで、以降、何も始まっていない)。

まったく恐ろしい時代だ。というか、楽しい時代だ。

「本当にそうですよね」と森島さんも同意する。「ディープラーニングには否定的だったと言っておきながら、実は僕、30年前の知的通信の研究の時に、ニューラルネットの研究をやってたんです。その当時は、例えば人間の感情を2次元空間にどういうふうに効率的に配置できるかとか、要は2次元の感情空間みたいなものをニューラルネットを使って学習させたりしてたんですけど、実はやってることは今と同じなんですよね。当時は計算機が遅かったので、レイヤーも5層にしたら精いっぱいで、それを1個増やすともう計算が1週間後になるとか、単純に計算してると100年後だとか、そんな時代だったので。今はやっぱり計算のパフォーマンスが上がったおかげで、もっとぶん回せるようになったっていうとこが大きな違いです」

そして、こんなふうに付け加えた。

「実はね、もう僕にとっては、ディープラーニングがブラックボックスだというのと同じように、学生が何を考えているかというのもブラックボックスなんです。もちろん研究計画を聞いて、手順を聞いて、そういうことかと理解するわけですが、それでも細かい点まではフォローし切れないですから。あとで聞いて、そこはそう処理したんだとか知ることになります。研究スタイルも過去の積み上げに基づいて進めるというよりも、若い人の新しい思いつきや発想がものをいう時代になったということです。もう、どこが教育だって、何を教育してるんだって話です」

森島さんは、大きな声で笑った。

研究業績に上下はない。

しっかり研究して世界に飛び出せ!

そのように動機づけられた学生たちが、本当にそこから羽ばたけるのは、本気で後押しをする森島さんのような先生と、その分野の特性による。研究に上下はないというのが事実だとしても、一つの研究を完結させるために何十年かかる分野だってある。自分の知識、スキル、そして、多少、性能の良いパソコンがあれば、最先端に飛び出せる可能性が充分にあるこの分野は、森島さんが好きな言葉を借りると「下剋上」が可能な世界だ。

だからこそ、こういうところの若い研究者たちがどんどん世界に飛び出してくれるのは大変望ましい。自分たちだけで完結してぐるぐる回ってしまいがちな我らのカルチャーを、外に向けて開く人たちとして活躍してほしい。

つまり、ぼくらの文化の「顔」になってください、と。

最初「顔」の研究を知りたくて、訪ねたはずが、一番、印象づけられたのはまさにこの部分だったと正直に告白しておく。

=文 川端裕人、写真 内海裕之

(ナショナル ジオグラフィック日本版サイトで2018年8月に公開された記事を転載)

1959年、和歌山県生まれ。早稲田大学先進理工学部応用物理学科教授。工学博士。1987年、東京大学大学院電子工学博士課程修了。同年、成蹊大学工学部電気工学科専任講師に。同助教授、教授を経て2004年、早稲田大学先進理工学部応用物理学科教授に就任、現在に至る。その間、1994~95年にトロント大学コンピューターサイエンス学部客員教授、1999~2014年に明治大学非常勤講師、1999~2010年に国際電気通信基礎技術研究所客員研究員、2010~2014に年NICT招聘研究員も務めた。1991年、知的通信の先駆的研究により電子情報通信学会業績賞を、2010年電気通信普及財団テレコムシステム技術賞を受賞。

1964年、兵庫県明石市生まれ。千葉県千葉市育ち。文筆家。小説作品に、『川の名前』(ハヤカワ文庫JA)、『青い海の宇宙港 春夏篇』『青い海の宇宙港 秋冬篇』(ハヤカワ文庫JA)、NHKでアニメ化された「銀河へキックオフ」の原作『銀河のワールドカップ』(集英社文庫)とその"サイドB"としてブラインドサッカーの世界を描いた『太陽ときみの声』(朝日学生新聞社)など。

本連載からのスピンアウトである、ホモ・サピエンス以前のアジアの人類史に関する最新の知見をまとめた近著『我々はなぜ我々だけなのか アジアから消えた多様な「人類」たち』(講談社ブルーバックス)で、第34回講談社科学出版賞と科学ジャーナリスト賞2018を受賞。ほかに「睡眠学」の回に書き下ろしと修正を加えてまとめた『8時間睡眠のウソ。 日本人の眠り、8つの新常識』(集英社文庫)、宇宙論研究の最前線で活躍する天文学者小松英一郎氏との共著『宇宙の始まり、そして終わり』(日経プレミアシリーズ)もある。近著は、ブラインドサッカーを舞台にした「もう一つの銀河のワールドカップ」である『風に乗って、跳べ 太陽ときみの声』(朝日学生新聞社)。

ブログ「カワバタヒロトのブログ」。ツイッターアカウント@Rsider。有料メルマガ「秘密基地からハッシン!」を配信中。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。