足の巻き爪は歩いて防ぐ 親指で地面を踏みしめよう

いつまでも歩けるための健足術(9)

自分の足を健康に保つための「健足術」の連載9回目は、皮膚に食い込んで強い痛みを引き起こすことがある巻き爪や陥入爪(かんにゅうそう)を取り上げる。こうした爪トラブルの起きる原因と症状に応じた治療法について解説する。

◇ ◇ ◇

足は骨や筋肉、靭帯など、いくつものパーツが精密に組み合わさり、体重を支えている。

「実は足の爪も、体重を支えるという重要な役割を担っています」と話すのは、足を専門的・総合的に治療する下北沢病院院長の菊池守さんだ。

つま先にグッと重心をのせたり、足を支えたりするとき、指先には負荷がかかる。爪はその負荷がかかる指先を補強する働きをしているのだ。

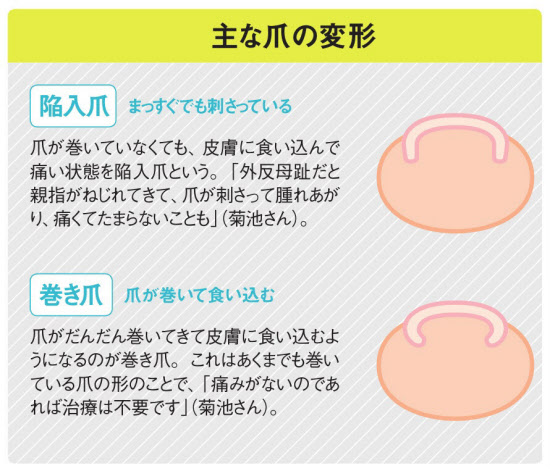

そんな足の爪が内側に丸まって「巻き爪」になってくると、足指に強い痛みを引き起こすことがある。

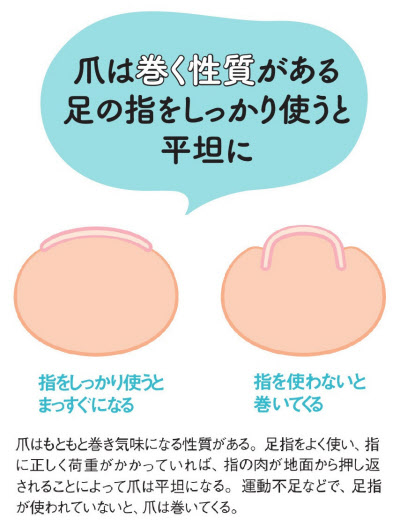

「実は、手の爪も足の爪も、もともと巻き気味に生える性質を持っています。親指でしっかり地面を踏みしめ、足指に正しく体重がかかっていれば、そのたびに足指は地面から押されます。だから爪は下から押されて丸まらず、足指に沿ったなめらかな曲線を保つことができます。しかし、足指の爪に均一に力がかからないようになると、爪はどんどん巻いていってしまうのです」(菊池さん)

菊池さんが、東京都世田谷区で訪問看護、デイサービスを利用している高齢者676人に対して行った調査では、巻き爪や、爪が下方にカーブしながら皮膚の中に伸び、痛みを生じる陥入爪がある人は、32.1%だったという。

「内訳は男性22.4%、女性38.0%です。高齢になり、あまり自分の足で歩かないようになると、足指が地面から押されることがなくなり、巻き爪や陥入爪が進行してしまうのです。巻き爪は親指がなるもの、と思われがちですが、決してそんなことはありません。巻き爪は他の指でも起こります。高齢者であまり歩かない方になると、全部の足指の爪が巻いてしまうこともあります」(菊池さん)

高齢者でなくても、いまは運動不足の人が多い。「巻き爪や陥入爪などの爪トラブルに悩まされている潜在患者数は、いまや1000万人に及ぶといわれています」と菊池さんは説明する。

爪が巻いていても、痛みがないのであれば、治療する必要はないという。

「しかし、爪がまっすぐでも爪が皮膚に食い込んで痛いのであれば、それは陥入爪ですから、早めに対処していくことが大切です。巻き爪や陥入爪によって皮膚が傷つくと、傷口から細菌が侵入して、感染を起こすリスクがあります」と菊池さんは警鐘を鳴らす。

重症度によって治療法は異なる

巻き爪や陥入爪の治療法は、その症状によって異なる。軽症で痛みもない場合は、テーピングで自分でケアをしていくことも可能だ。「また痛みがわずかなら、市販のグッズを使って自分で爪と皮膚の間に糸を挟み、ケアすることもできます」と菊池さんは説明する。

このほかフットケアサロンなどで足指の爪に器具を装着してもらい、巻き爪矯正をする方法もある。

「医療機関で治療を受けるのなら、ワイヤー法という手段もあります。ワイヤー法は、爪の先端に2つの穴を開け、形状記憶合金のワイヤーを装着する『超弾性ワイヤー』と爪の根元の両端にワイヤーを引っかけ、専用のフックで巻き上げて固定する『VHO』の2種類があります」(菊池さん)

麻酔をすれば、ガター法という方法もある。「これも皮膚科や形成外科でよく行われる一般的な方法です。爪の下にやわらかいチューブを入れて、爪を浮かしてあげるのです」と菊池さんは解説する。

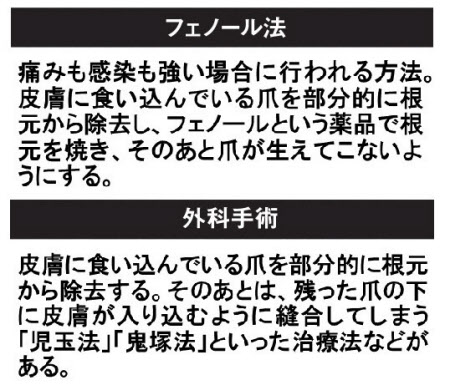

しかし痛みもあり、感染もあって重症の場合は、「フェノール法」や外科手術を選ばざるを得なくなる。

「感染が非常に強い場合は、『フェノール法』を受けた方が早い。局所麻酔を行い、まず食い込んだ爪を根元から除去します。そしてその爪の根元をフェノールという薬品で焼き、爪がそのあと生えてこないようにするのです。外科手術だと「児玉法」「鬼塚法」という方法などで、皮膚に食い込んでいる爪を根元から切除し、そのあと残った爪の下に皮膚が入り込むように縫合するのです」(菊池さん)

足に痛みがあったり、足から膿(うみ)が出ていたりしても毎日仕事に行かなければならないという人ほど、感染は重症化し、もう本人だけではどうすることもできない状況になってしまうことが多いという。

「仕事を休みたくない気持ちもわかりますが、治療を後回しにすればするほど、体が抱えるトラブルは大きくなってしまいます。セルフケアを行っても改善が見られないときは、早めに医療機関に相談することが大切です」と菊池さんは呼びかける。

(ライター:赤根千鶴子、構成:日経ヘルス 白澤淳子)

[日経ヘルス2019年12月号の記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。