花粉症 症状和らげるため知っておきたい5つの勘違い

ストレス解消のルール

これまでに、「マスク」がこれだけ注目されたことはあっただろうか。スギ花粉シーズンに加えて、新型コロナウイルスの脅威にさらされる中、マスクは店頭から姿を消すほど必需品になってきている。

特に花粉症がある場合、屋外ではもちろんだが、感染症のリスクに配慮して屋内でもマスクの装着を強いられてしまうケースも目立つ。かくいう私、健康ジャーナリストの結城未来も、花粉症歴が長い。この時期にマスクは欠かせないが、新型肺炎騒ぎで例年以上にマスク装着時間が長くなり、それが一種のストレスになっている。唯一、マスクから解放される空間が自宅のはずだが、日によっては家の中でも花粉症の症状がひどく、マスクが必要になるときもある。だが、どうやら生活の中で「花粉症緩和のためにやっていたはず」のことが、実は効果がなかったり、やり方が悪くてかえって鼻を痛めるなどの逆効果になったりしていることもあるようだ。

世の中に花粉症に関する情報は数多く飛び交っているが、「勘違い情報」は意外に多い。そこで、マスク・ストレスから解放され、家の中で快適に過ごせるための正しいルールを、日本医科大学耳鼻咽喉科の大久保公裕教授に教わった。

◇ ◇ ◇

そもそも、マスクは必要なものなのだろうか?

――大久保教授「花粉症の場合は外からの花粉の防御、風邪や新型コロナウイルス感染症では他人にウイルスをまき散らさないために必要でしょうね」

マスクの正しい装着法については、「花粉症にドライアイ 目かゆくても冷却・水洗いはNG」の記事を参考にしてもらいたいが、マスクにも様々なタイプがある。安いものでも手作りでもよいのだろうか? 私の場合、安いマスクを使用しているせいか、家に帰っても鼻がつらく感じることがある。

――大久保教授「花粉を防御するという意味では、マスクは安価なものでも手作りでもそれほど変わらないですね。ただし、マスクだけに頼るのではなく、手を洗う、花粉症用の薬を飲むなどの他のケアは大切です。花粉症のある人が帰宅後も鼻がつらいのなら、家の中の花粉対策がしっかりとしていないか間違っている可能性があります」

間違っているとはどういうことだろうか? 帰宅後の行動を花粉症対策の視点から見直してみよう。

【勘違い1】洋服から花粉を払って安心する

――大久保教授「まず、家に入る時。外で洋服の表面などに付いた花粉を払っておきましょう。家に入ったら、マスクなどの捨てられるものは捨てて、メガネなどの捨てられないものはいったん外して置き、落ち着いてから拭くとよいですね。そして上着を脱ぐより先にまず手を洗い、花粉が舞わないように静かに洋服を脱いで着替えます」

ここまでは、私も心がけているし、やっている人も多いだろう。

――大久保教授「意外と忘れがちなのが『髪の毛に付着した花粉』です。髪が長い人ほど相当量の花粉が付いていますので、できれば家の外でブラッシングをするか、帰宅後すぐに入浴するのがベストです」

髪の毛は盲点だ。私自身、帰宅後は洗面所に直行して手と顔を洗うことまでは心がけていたが、これでは完全に花粉を落とせていないようだ。

――大久保教授「同じようにペットを飼っていれば、毛に付着した花粉対策を忘れないようにしましょう。毛が地面についた状態で散歩をしているなら、地面に落ちている花粉を拾い集めていることになります。帰宅後にペットも家の中に入れるなら、脚を拭くだけでなく家の外で毛を拭いたりブラッシングをするなどして花粉を取り除いてください」

大切な家族の一員が室内に花粉をばらまく存在にならないよう、ケアが必要なようだ。

【勘違い2】鼻うがいは冷たい水で行えばスッキリ

帰宅後に手を洗うと同時に、花粉で不快になった鼻も洗いたくなる。そんな時、私は時折鼻うがいを試みるが、鼻が痛くなって途中で断念することも少なくない。

――大久保教授「鼻が痛くなるのは、やり方が間違っているか、生理食塩水でなく水道水を使っているからだと思いますね」

その通りだ。手を洗ったついでに、手ですくった水で鼻の中に水を入れて洗おうとしてきた。

――大久保教授「それでは、痛くなっても仕方ありませんね。体液と水の浸透圧は違うので、鼻に真水が入ると痛くなります。正しいやり方を覚えてください」

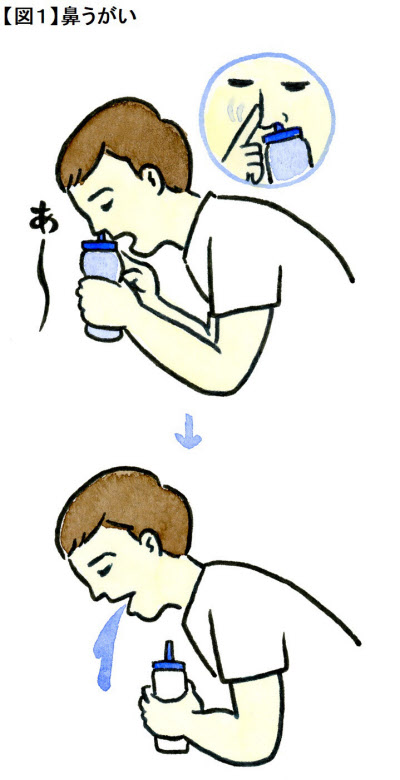

(1)水道水を煮沸する。

(2)(1)に0.9%の食塩(300mLの水なら2.7g、500mLなら4.5gが目安)を入れて、体液に近い生理食塩水にして、軟らかい容器に入れる。作ったものは1回で使い切ろう。

(3)片側の鼻を指で押さえながら、もう片側の鼻の穴に容器の先を入れて前かがみになる。「あ~」と言いながら容器を押し、水を鼻に入れる。鼻から入れた水が、口かもう片方の鼻の穴から出るのが正解だ。

生理食塩水は購入もできるようだ。「口から水を出す」というと、むせそうな気もする。

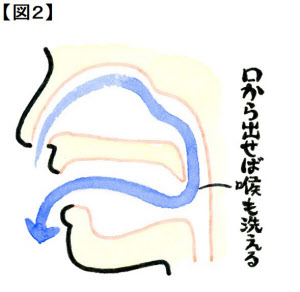

――大久保教授「『あ~』と声を出すと声帯が閉じるので、洗浄液が気管に入らず、むせません。水は吸ってはいけないのです。鼻から水を吸おうとするとむせてしまいますし、喉もヒリヒリと痛くなります。あくまで容器を手で押して、水は流し入れるだけ。口から水を出せれば、鼻の裏側や喉まで洗えている証拠です」

私も試しにやってみた。一度沸騰させてから人肌の温度まで冷ましたお湯で生理食塩水を作り、ドレッシング用に用意していた軟らかい容器に入れる。

うつむき加減に下を向き少し顔を傾けて、片側の鼻は指で押さえ、「あ~」と声を出しながらボトルを押してもう片側の鼻に水を流し込む。すると、拍子抜けするくらい自然に口から水が出てきた。試しに鼻を指で押さえずに同じようにトライ。すると、鼻と口の両方から水が出てくる。痛みも圧迫感も全く感じない。あまりにも違和感なくできるので、鏡を見なければ口や片側の鼻から水が出ているのを確認できないほどだ。改めて鼻と喉がつながっていることを実感。鼻と喉の奥を洗えている証拠に、鼻にはすがすがしいほどのスッキリ感があり、喉の奥にはほんのりと塩味を感じる。これはクセになりそうだ。

――大久保教授「そうですね。水を入れた鼻の穴からそのまま水が出るのは奥まで届いていない証しなのでダメですが、反対の穴から出るのは水が奥まで行ってリターンしてきているということなので、両方の鼻腔を洗えていることになります。口から出せば喉まで洗えていることになりますし、両方ともトライしてみてください」

特に鼻がつらい季節になると、1日に何回もやりたくなる。

――大久保教授「やりすぎは禁物です。何回もやると、自分の持っている粘膜のバリアが壊れて、悪い菌の侵入を招くリスクが増大します。1日1回の洗浄にとどめましょう」

ベストなタイミングはあるのだろうか?

――大久保教授「洗面所ではビショビショになりがちですから、ベストは帰宅後すぐに風呂場で行うことです。入浴中、浴槽の中で温めておいて、人肌になったら洗浄するのが理想的ですね」

温めた方がよいということだろうか?

――大久保教授「温めておかないと、ヒリヒリしますよ。目は冷たいとスッキリしますが、鼻の場合、冷たい水は粘膜へ刺激を与えるので、絶対にダメです。あくまで体温と同じくらいの温度で洗浄するのが正しい鼻うがいの仕方です。仕上げには鼻の中に水が残らないように、鼻をかんでおきましょう」

【勘違い3】空気清浄器を部屋の中央に置いて安心する

人の集まるリビングに空気清浄器を置いて花粉対策をしている家庭も少なくないだろう。

――大久保教授「部屋の真ん中に置いておくのでは、それほどの効果は見込めません。基本的に室内は移動が少ない空間ですから、花粉は床などに落ちたままの状態になっていて、舞っている花粉をキャッチできないことになります。空気清浄器の効果を発揮したいなら、設置場所はリビングの出入り口か玄関。人の出入りが激しい場所こそ花粉が舞い上がるので、空気清浄器の活躍のチャンス。リビングの出入り口に設置して人のいる方向に向けておけば、より効果的です」

空気清浄器を寝室で一晩中動かすのがよいという情報もよく見かけるが、寝室での効果はどうなのだろう。

――大久保教授「本来、寝室は寝ているだけで動きがない空間。置いておいてもよいですが、花粉も舞い上がらないので、それほど効果的な場所とはいえないですね」

【勘違い4】ヨーグルトやワセリンの効果を過大視する

ここ数年、スギ花粉の季節になると、「ヨーグルトが花粉症に効く」というような情報が駆け巡る。

――大久保教授「そもそも人間の体は細菌感染から体を守るための免疫機能が主流でした。しかし、細菌感染が減少した現代では、それ自体が悪いものではない抗原物質(花粉、ハウスダストなど)に対してまで免疫機能が過剰に働くようになり、それがアレルギー反応となって、花粉症や鼻炎などを起こすようになりました。乳酸菌など、ヨーグルトに入っている整腸作用のある菌には過剰な免疫反応を調節する効果が期待できます。ただし、症状をよくするのではなく、あくまでも『緩和させる』というだけです。薬でなければ症状を治せないということを分かったうえで、ヨーグルトを食べてください」

最近では、「『ワセリン』を鼻に塗るとよい」という情報もある。実は私も、スギ花粉の季節になると、毎日鼻の周りにワセリンを塗って過ごしている。鼻をよくかむために傷みがちな鼻のケアになるうえ、花粉によるかゆみを抑えられるので、この時期の必需品だ。

――大久保教授「ワセリンは荒れた皮膚を保湿するので、確かに痛みがラクになるでしょうね。鼻の穴の入り口にワセリンを塗っておけばそこに花粉が付くので、鼻の中への侵入を減らせるという点でも注目されています。ただし、鼻の粘膜にワセリンが付くと、粘膜上の粘液と混合し喉に流れてしまうので、ワセリンを鼻の中に入れないでください。塗るのはあくまで鼻の入り口にとどめてください」

私はワセリンでかなり苦しみを軽減できているが、使い方には注意が必要なのかもしれない。

――大久保教授「ヨーグルトもワセリンも、あくまでも『症状緩和』のためのものです。薬が症状軽減に3割の効果があるとすれば、ワセリンはその半分程度のイメージ。ワセリンを塗っていれば薬がいらないということはありません。本当に症状を改善したければ、医療機関の受診が大切です」

【勘違い5】同じ薬を飲み続けると効かなくなると思う

「同じ薬を飲み続けると、効かなくなる」という声も聞いたことがあるが、本当だろうか?

――大久保教授「そんなことはありません。以前は効いていた薬が効かなくなったとしたら、効いていたときよりも花粉の量が多いため、その薬で症状を抑えられなくなったということです。今年は花粉の量が少ないといわれていますが、実は1日に飛ぶ量は、例年の約10倍という日もあります。これまで飲んでいた市販の抗ヒスタミン薬が効かなくなったとしたら、飛んでいる花粉量が多い日に効き目の弱い市販薬では抑えられなくなったというだけです。そういう場合は医療機関を受診してもう少し効果のある薬を処方してもらってください」

どうやら、今年は1回の大量曝露(ばくろ)で症状が長引く人も増えているようだ。正しい対策をしてこの季節を乗り切らなければいけない。マスク装着を強いられがちな昨今、マスクを外して家の中で少しでもリラックスするためにも、こうした勘違いを見直すことから始めてはいかがだろうか。

(1)洋服の花粉を払って安心するのでなく、髪の毛やペットの毛に付着した花粉も洗い流す

(2)鼻うがいは人肌程度の温かさの生理食塩水を使用して口や反対の鼻の穴から出す

(3)空気清浄器を置くなら花粉が舞う出入り口が効果的

(4)ヨーグルトやワセリンはあくまで症状を緩和させる手段と考え、治療は医療機関で行う

(5)同じ薬を飲み続けると効かなくなる、ということはない。薬が効かないなら、現在の症状にそれが合っていないだけ。医療機関の受診を

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。