手洗い唱えた医師、不遇の生涯 100年後の名誉回復

インフルエンザや新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ最も効果的な方法の一つは、手を洗うことだ。これに異論を唱える人はほとんどいないだろう。米疾病対策センター(CDC)は、せっけんを使って20秒間手を洗い、流水ですすぐよう推奨している。

だがこうしたアドバイスは、いつの時代も常識だったわけではない。19世紀においては、むしろ非常識ですらあった。

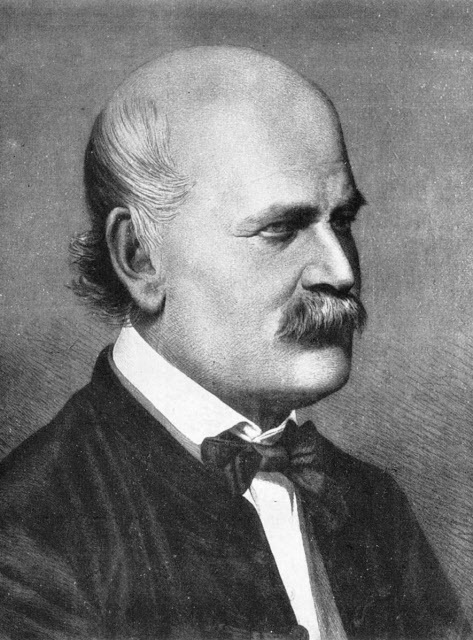

1840年代のヨーロッパでは、子どもを産んだばかりの母親が、産褥(さんじょく)熱と呼ばれる病気で亡くなるケースが多かった。最良の医療を受けられた女性たちでさえ、そうだった。ハンガリー人の医師、ゼンメルワイス(センメルヴェイス)・イグナーツはこの問題に関心を持ち、原因の調査に乗り出した。

助産師と医師で死亡率に奇妙な差異

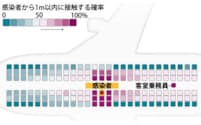

ゼンメルワイスが勤めていたオーストリアのウィーン総合病院には、2つの産科病棟があった。一方は男性医師たちが、他方は女性助産師たちが担当していた。ゼンメルワイスは、助産師が赤ちゃんを取り上げたときのほうが、産褥熱での死亡率がはるかに低いことに気が付いた。医師や医学生が担当した場合は、助産師が担当した場合に比べ、母親たちの死亡率が2倍に上ったのだ。

ゼンメルワイスはこの現象を説明するため、多くの仮説を検証した。お産のときの体勢が影響しているのではないか。男性医師に診察される恥ずかしさが、熱の原因ではないか。もしかすると、死が近づいた他の患者のもとに司祭がやって来ることに恐怖心をあおられ、死に至るのではないか。彼はこれらの仮説を一つずつ検証し、除外していった。

病原菌説のさきがけ

ゼンメルワイスはついに真の原因を発見した。解剖用の死体だ。

病院では午前中、医師たちは医学生の解剖実習を監督していた。そして午後になると、医師と医学生は、産科病棟で患者の診察やお産に対応した。一方で、助産師たちは解剖用の死体と接触する機会はなく、産科病棟でのみ働いていたのだ。

ゼンメルワイスは「死体の微粒子」が医師や学生を通じて母親たちに移されているのではないかとの仮説を立てた。当時は今日とは違い、医師に診察の前に手を洗う習慣はなかった。解剖のときに接触した病原菌は、そのまま産科病棟に持ち込まれたはずだ。

病原菌説はまだ提唱され始めたばかりだったため(ルイ・パスツールとジョゼフ・リスターが大きな業績を挙げたのは数十年後のこと)、ゼンメルワイスは問題の物質を「病原菌」ではなく、「腐敗性動物性有機物」と呼んだ。医師との接触で、患者たちにこうした物質が移り、産褥熱で亡くなっているというわけだ。

1847年、ゼンメルワイスはウィーン総合病院で、学生や部下の医師たちに手洗いを義務付けた。このとき、手に残る腐敗臭が完全に消えることもあって、せっけんではなくさらし粉(次亜塩素酸カルシウム)の溶液が用いられた。部下たちは自分の手や道具を洗うようになり、医師たちが担当する産科病棟での死亡率は大きく低下した。

1850年の春、ゼンメルワイスは権威あるウィーン医学会で講演し、大勢の医師の前で手洗いの効果を説いた。しかし、彼の説は当時の医学の常識に真っ向から反していた。そのため、医学界から拒絶され、その手法も論理も非難された。

歴史学者たちは、ゼンメルワイスの説が患者の死を医師のせいにしたことも、否定された理由だろうと考えている。結果として、産科病棟での死亡率を大きく低下させたにもかかわらず、ウィーン総合病院は手洗いの義務付けをやめてしまった。

その後の年月は、ゼンメルワイスにとって困難なものだった。失意のうちにウィーンを去った彼は、ハンガリーのペスト(現ブダペスト)で再び産科病棟に勤める。ここでも彼は手洗いを励行し、ウィーンと同じように母親たちの死亡率を劇的に低下させた。しかし、どんなに多くの命を救っても、彼の理論は認められなかった。

ゼンメルワイスは1858年と1860年に手洗いについての論文を書き、その翌年には本を出版した。だが、彼の理論はやはり医学界の主流派には受け入れられなかった。それどころか、彼の本は、産褥熱の原因は別にあるとする医師たちから大きな批判を浴びた。

数年後、ゼンメルワイスの健康が悪化し始める。梅毒またはアルツハイマー型認知症を患っていたとも言われている。精神病院に送られたゼンメルワイスは、ほどなくして亡くなった。一説には、手に負った傷口の感染が原因となって敗血症を発症したせいだと考えられている。

名誉回復

ゼンメルワイスの死から2年経った1867年、英スコットランド人の外科医ジョゼフ・リスターもまた、感染症の予防策として手や手術道具の消毒を推奨した。彼を批判する者もいないわけではなかったが、1870年代には、手術前に手を洗う習慣を取り入れる医師が増え始めた。

次第に、ゼンメルワイスの功績も認められるようになった。彼の論文は、のちにルイ・パスツールの病原菌説につながり、それが患者の治療法や、病気の原因および感染経路の調査方法を変えていった。

医師がこまめに手を洗うようになったのは1870年代のことだが、日常的な手洗いの重要性が広く知られるようになったのは、それから100年以上も経ってからだ。米国で手洗いに関するガイドラインが制定され、公式に健康管理の一環とされるようになったのは1980年代のことである。

ゼンメルワイスの理論がばかにされた時代から100年以上が経って、ブダペスト医科大学はその名をゼンメルワイス大学と改称した。清潔さが医療を改善すると粘り強く説いたものの、報われなかった彼に敬意を表して。

正しい手の洗い方

米疾病対策センター(CDC)は、感染症の拡大防止のために以下のようなガイドラインを定めている。

【1】流水で手をぬらし、せっけんを付ける。水温やせっけんの種類(抗菌タイプか否か)は、除去される病原体の数に影響しない。

【2】手をこすり合わせ、せっけんを泡立てる。摩擦によって、より多くの病原体が除去される。

【3】少なくとも20秒間、手を洗う。「ハッピー・バースデー」の歌を2回歌えるくらいの長さだ。

【4】きれいな流水で手を完全にすすぐ。CDCによれば、ペーパータオルを使って蛇口を閉めることが感染症予防に役立つという証拠はない。

【5】清潔なタオルで手を拭くか、自然乾燥させる。

(文 NINA STROCHLIC、編 AMY BRIGGS、訳 桜木敬子、日経ナショナル ジオグラフィック社)

[ナショナル ジオグラフィック 2020年3月10日付記事を再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。