AIで好みのカクテル提案 ロボ店長、接客も進化中

人手不足が深刻化する中、いま飲食業界では事業者の実に8割近くが人手不足を実感しているという(帝国データバンク調べ)。最近その解決策の一つとして注目されているのが飲食店でのロボットや人工知能(AI)の導入だ。目下、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行も相まって、人手を介さない協働ロボットなどの需要も世界的に急速に高まっている。

今回は昨年あたりから都内に続々と登場しているロボットやAIを導入した"未来型"飲食4店をご紹介。まだ期間限定で試験的な運用という店もあるものの、ロボットでの接客や調理は効率的なだけでなく、エンターテイメント要素も含み、客も楽しめる。

まずは養老乃瀧(東京・豊島)が経営する居酒屋「一軒め酒場 池袋南口店」内に期間限定で開設されているコーナー「ゼロ軒めロボ酒場」。ロボットによるサービスを提供するQBIT Robotics(東京・千代田)とタッグを組み、今年1月23日から3月19日までの約2カ月間、ロボットがドリンク作りや接客の一部を行っている。

客はまずレジで年齢確認を受け、「ゼロ軒めロボ酒場」を利用するための注文チケットを購入する。チケットには当日のみ有効なQRコードが記載されており、ロボット手前にあるQRコードリーダーにそれをかざすと注文は完了。ロボ店長が客の目の前でサワーなどを作ってくれ、受け取り口から自分でドリンクを受け取ってテーブルに移動するセルフスタイルだ。

ロボットが作るドリンクはビールやサワーなど全6種で1杯500円(税込み)均一でスタートしたが、2月1日からは300円(税込み)に値下げし、生身のスタッフが作る「一軒め酒場」より割安にした。全6種には「ゼロ軒め」限定のドリンクメニューも含まれる。ここで購入したドリンクは「一軒め酒場」の客席にも持ち込める。

同店は朝8時から深夜0時までと営業時間が長いのだが、ロボットによるドリンク作りは多い時で1日におよそ70杯、通常でも50杯ほど。これだけ作業するためにはスタッフ1人を確保しなければならないが、ロボットにお願いすれば生身のスタッフは材料の補充と開閉店作業のみで済む。さらに、「少しでも多く"ロボ酒場"の方でオーダーを受け、スタッフの作業量を減らそうと考え、2月1日からは"ロボ酒場"のドリンクはすべて1杯300円に値下げしました」(同社広報の長島一誉氏)。

さらにロボットは客の性別、年齢、表情などをカメラで識別し、AIを駆使して相手に合わせた声がけやドリンクの提案もする。ロボ店長のアーム(腕)の横には、ロボ店長の顔となる画面も設置してあり、シーンに合わせて表情が変化する。客の表情から接客の善し悪しを自分で学習し続け、接客スキルを向上させていくという。

「ロボットにしかできない接客があることも分かり、人とロボットが協働する可能性を考えさせられている毎日です」と長島氏。飲食店スタッフの元気すぎる接客が面倒、などと普段感じている客にも、ロボットの接客は良いかもしれない。

続いて紹介するのは都内に3店舗を展開しているバー「未来日本酒店」。同店では2年前からAIが客の味覚タイプを判定し、その嗜好に合った日本酒とつまみをレコメンドしてくれる「YUMMY SAKE(ヤミーサケ)」を導入している。

昨年11月にオープンした「渋谷パルコ」の地下1階にある「未来日本酒店/KUBOTA SAKE BAR」でさっそく体験してみた。「YUMMY SAKE」税別2000円(AI判定とドリンク1杯付き)を注文すると、10種類の酒が入った黒いプレートとお冷(和らぎ水)が提供された。メニュー表にあるQRコードをスマホで読み込んで、判定ページにアクセス。基本情報を入力したら、さっそく番号順に10種をブラインド・テイスティングし、好き・嫌いで5段階評価していく。

フルーティーなもの、甘めのもの、炭酸のもの、苦くて重めのものなど様々なタイプが一口ずつ試飲できるので、あまり迷わずに評価できる。「日本酒だけでこんなに味わいが違うものなのか!」とちょっと驚く。5~10分くらいして、すべての酒の採点が終わったらタイプを判定。筆者は「スルスル」タイプという結果が出た。

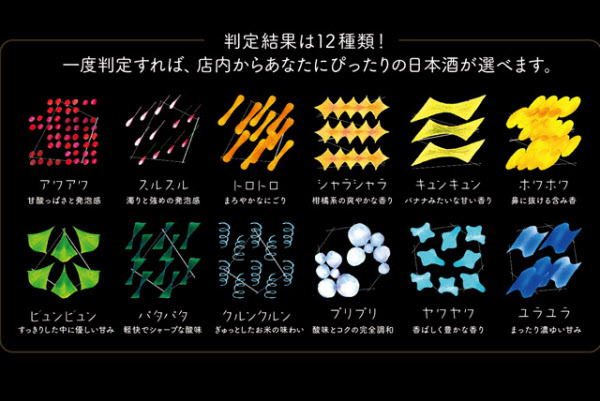

タイプは全部で12種類。「スルスル」は強めの発泡感&にごり酒を好むタイプなのだそう。ほかには「キュンキュン」はバナナみたいな甘い香りを好むタイプ、「クルンクルン」はぎゅっとしたお米の味わいを好むタイプなど。これらには「大吟醸」「純米酒」「本醸造」など日本酒でよく聞く専門用語は一切書かれておらず、「アワアワ」「ユラユラ」などの擬音語と抽象的なイラスト、そして簡単な説明だけが表示されている。

同店を運営する未来酒店取締役の寺田祐貴氏は、「普段日本酒をあまり飲まない、日本酒の専門用語を全く知らないというお客様にも気軽に楽しんでもらうために、あえてオノマトペ(擬音語)でユニークに表現してみました」と話す。渋谷パルコ店の場合は、「久保田」(新潟県・朝日酒造)とのコラボ店なので、判定後に「久保田」を使った「スルスル」タイプにお薦めのカクテルが提供された。

同系列店では都内では珍しい全国の希少な日本酒を約150種類もそろえる。その中から自分に合った1本を選ぶのはなかなか難しいものだが、AI判定により、筆者の場合は厳選7銘柄(5県)のお薦め酒が判明。しかも店でそのうち3銘柄を飲むこともできた(料金別途)。

さらに判定結果ページを見ると、自分のタイプにお薦めのつまみも紹介。「スルスル」タイプの酒には「シメサバのオレンジマリネ」(税別500円)がお薦めだそうで、さっそく注文してみると、確かに自分がいつも好んで食べていそうな組み合わせで、AIに見透かされたようで何だか笑えた。

自分にどんな日本酒が合うのか分からない、店員さんにそれを聞くのもちょっと気がひけるという人には、気軽にトライできて便利なシステムだ。ちなみにテイスティングした10種の銘柄は判定後に分かるので、得点のいいもの(=自分好みのもの)と、得点の低いもの(=自分が好きでないもの)が把握でき、自分でも自分の好みがおおまかにつかめるので、その後の注文が楽しくなるのも魅力の一つだ。

去る2月14~28日(土日祝を除く11日間)の期間限定で、JR渋谷駅構内にオープンしたエキナカ無人ラーメン店「モッチッチ ステーション」も注目の事例の一つだろう。エースコックが日本マイクロソフトやアイロボットジャパンと連携した取り組みで、即席めん「ラーメンモッチッチ」の購入から調理、飲食後の清掃に至るまで店員の手を介さず無人運営。11日間で約1400人が来店し、行列もできたという。

店内にある商品棚の中から好みの商品を選んで取り出すと、その重量の変化を感知して自動で値段が表示され(1杯税込み212円)、交通系ICカードや一部のクレジットカードでキャッシュレス決済(購入)ができた。

店内で飲食する場合は、給湯ブースでカップに湯を注ぐ。すると重量センサーがポットの給湯量を感知し、自動的に5分間を計測開始。給湯後、客が席まで移動する様子を天井にある3Dセンサーが追跡する。客が座席に着き目の前のモニターのタイマーをスタートさせると、「残り4分30秒」などとその人の調理時間がカウントされ、表示される仕組みだった。

天井のセンサーが人物認識しているので、前後の人のタイマーが間違って表示されることがない点に最先端のハイテクを感じた。さらに食事後は目の前にある画面の「お掃除開始」をタッチすると奥から小さい清掃専用のロボットが現れ、テーブルを拭いてくれるといった気の配りようだった。

一方、渋谷のカフェ「WIRED TOKYO 1999」にて行われた、最近話題の分身ロボット「OriHime」が接客する「分身ロボットカフェDAWN Ver.β」(1月16~24日まで営業)も革新的な試みと感じた。分身ロボットとは様々な事情で外出が困難な人たちが遠隔操作し、自宅や病院にいながら社会参加するというもの。

中には寝たきりの人も、インターネットを通じてロボットを操作し、オーダーを取ったり、客と会話をしたりして、飲食店のフロアスタッフとしての仕事を全うした。外見は無表情のロボットだが、「人と話している感覚があった」「話が弾んで楽しかった」と、客からの反応も上々だったという。

飲食店ではスタッフ1人の欠勤がオペレーション全体に大きな打撃を与えることが少なくない。そんな中、話題のAIやロボットは、接客や調理、料理やドリンクの提案など、一人何役もこなせる可能性を秘めている。昔、近未来映画で見たようなワンシーンが、日常のリアルにも登場しつつある。

(フードライター 古滝直実)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界