余命半年をゲームで体験 最期どうしたいを考えてみた

「もしもの時」をゲームで疑似体験 (上)

人生の終末期や親の介護など、いつかは誰もが体験するであろう「もしもの時」。その時が訪れないと、なかなか現実味が湧かない「もしもの時」を疑似体験できるゲームが登場している。そこで、2回にわたって2つのゲームを紹介する。今回お届けするのは、余命半年の設定で自分の大切なことに気付くカードゲーム「もしバナゲーム」。このゲームを開発した在宅医療・緩和ケアに携わる3人の医師に、「縁起でもないこと」を話し合えるツールを作った狙いや、その普及活動について伺った。

最期のあり方に向き合う「もしバナゲーム」

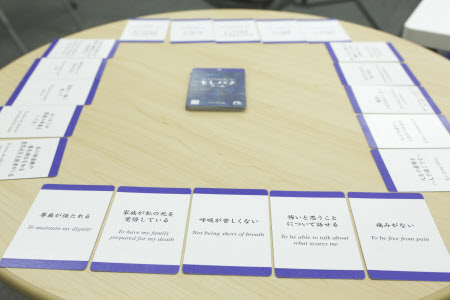

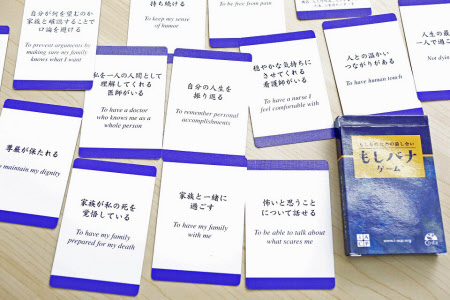

「もしバナ」とは、「もしものための話し合い」の略。もしバナゲームは全36枚のカードから成る。「自分の人生を振り返る」「痛みがない」「お金の問題を整理しておく」など、重病や死の間際になった時に大事だと考えられる言葉が書かれている。1人や2人でもゲームはできるが、4人で行うのが基本だ。

まず、ルールを紹介しよう。ゲームはこんな問いから始まる。「治療困難な病気で、命の危険が迫っている時、あと半年から1年の命と言われたら、あなたは何を大切にしたいですか?」

各プレーヤーにはカードが5枚ずつ配られる。残りのカードを順番にめくり、自分がより大切にしたいことが書かれているカードと交換していく。つまり、「どのようにケアしてほしいのか」「誰がそばにいてほしいか」といった内容の中から、自分が最期を迎える時に必要だと思うカードを手元に集めていくのだ。そして、最終的に自分が残した5枚から、特に大切な3枚を選び、なぜそれを選択したのかを他のプレーヤーと話し合う。

筆者も体験してみた。4人で順番にカードを交換していくので、じっと長い間考え込むわけにもいかず、手元のカードとどちらを優先させるか、判断が難しくモヤモヤしながら取捨選択を繰り返した。「機器につながれていない」「私が望む形で治療やケアをしてもらえる」といったカードもあったが、最後に手元に残った3枚は「いい人生だったと思える」「不安がない」「人との温かいつながりがある」。人生の最終段階で医療やケアよりも人との温かいつながりを残したのは自分では意外で、心に眠っていた価値観に気付かされたようだった。

将来の治療方針を考える取り組みの中で開発

このもしバナゲームを開発したのは、千葉県鴨川市にある亀田総合病院で在宅医療・緩和ケアに従事する、蔵本浩一さん、原澤慶太郎さん、大川薫さんの3人の医師。患者、その家族、医療者らが将来の治療方針を前もって話し合うACP(アドバンス・ケア・プランニング)を、地域で考えていく取り組みを行う中で作った。

「命の危機が迫った状態で患者さんが病院に運ばれてくると、その人が望む医療ケアについて話す時間がなく、家族が難しい判断を迫られることがあります。もっと前の段階で、もしもの時の話し合いをする大切さを伝えようと、ACPのワークショップを地域の人向けに開催するようになりました。もしもの時の話を自分事として考えられるツールはないかと探す中で、アメリカで医療者と患者さんが対話する際に使われているカードを知り輸入。4人で楽しくできるゲームのルールを自分たちで考案し、ワークショップに取り入れると非常に好評でした。許可を得て日本語版を作り、出版することにしたのです」と蔵本さんは開発の経緯を話す。

蔵本さんらは2015年に、もしバナゲームの普及と実践の手助けを目的に、一般社団法人iACP(アイ・エー・シー・ピー)を発足。ワークショップや講演会などで、もしバナゲームを体験できる機会をつくっている。また、もしバナゲームを他の人に紹介・提供できる知識や技能を学び、自身のあり方を考える「もしバナマイスタープログラム」(職種を問わずゲームの体験者は受講可)を東京や大阪などで開催し、修了者を「もしバナマイスター」として認定している。

現在(2020年1月末時点)は約200人のマイスターが各地にいて、医療・介護・福祉施設の専門職を対象にした研修会や一般向けの市民講座などで、もしバナゲームを実践している。中には居酒屋で会食相手とゲームを行う会社員がいたり、授業に取り入れている高校があったりもするという。まだ実現していないが、人の価値観が分かるので婚活イベントなどにもおススメだそうだ。

ゲームを体験した人からは、「ゲームを通して言葉にしたり、他人の価値観を聞いたりすることで、普段何気なく思っていることがより明確になった」「年代の異なる方の価値観を聞くことで、自分の考えの幅が広がった」などの声が寄せられている。

エンディングノートを書くことが目的ではない

「もしもの時のために」と聞くと、患者や健康な人が、治療方針について意思表明ができなくなった時に備えて自身の要望を前もって明記しておく事前指示書、あるいはエンディングノート[注1]などを思い浮かべる人もいるだろう。しかし、もしバナゲームはこれらを書くために行うものではなく、普段考えることのない死について考えるきっかけにすぎない、と強調する。

ゲームを何度か経験すると分かるが、そのたびに手元に残るカードが違ったり、最後に残ったカードが同じでも自分にとっての意味合いが変わったりもする。

大川さんは「もしバナゲームで大事なことの一つは、自分にとって大切なことを選択する際に感じる心の揺らぎを体験すること」と言う。

「価値観は多様ですし、人の気持ちは揺らぐものだと気付くことが大切です。そうすれば、例えば自分の父が一度決めた医療ケアに心が揺らぎ、考え方が変わったとしても、家族は受け入れられると思うんです」(原澤さん)

[注1]人生の最期を迎えるにあたり、医療、介護、葬儀、資産などについての自分の希望や思いを書き留めるノート。

3つのルールを守って「もしバナ」を

では、「もしバナゲームをやってみたい」という人はどうすればいいか。iACPや各地のもしバナマイスターが開催するワークショップなどに参加するといい。今のところiACP事務局ですべての情報を把握できていないが、ウェブサイトhttps://www.i-acp.org/から問い合わせることは可能だ。

ちなみに、このゲームは基本的なルールを設けているものの、使いたいそれぞれのところで自由に活用してもいいというスタンスを取っている。ゲームの活用の仕方を一緒に考える仲間を増やしていく、というイメージだ。ただし、守ってほしいルールがあるという。下記の3つだ 。

(1)参加は自由

(2)言いたくないことは言わない

(3)他者への配慮(お互いに安全に話し合える場を作るために、聞き合う姿勢を大切にする)

原澤さんは「もしもの時の話し合いをしたくない人は、必ず一定数います。そういう方たちへの配慮はとても大事です。『もしバナゲームをやろうと思ったけど、今日はそんな気分じゃない』と思えば参加しなくてもいい。現実の世界では治療の選択から逃れられない時がありますが、もしバナゲームはあくまでゲームだからです。話したくない気持ちは守られるべきだし、参加せずにただ見ている自由もあると思っています」と言う。

大川さんは「医療者から、もしものための話し合いを強要するのではなく、地域社会の中で『みんなで考えようよ』となるのがいいかなと思っています。往診すると家族の死を、小さな子どもの心が傷つくから見せないという家庭が、たまにあります。けれど、人は昔から見送って弔うことを脈々と続けてきました。死を遠ざけるのではなくて、地域社会の中で死について考えていけるといいですね」と言う。

蔵本さんは「両親などの医療判断の代理決定者になり得る若い世代の人たちが、もしバナゲームで死について、あるいは自分や他人の生について考えるきっかけになればと考えます」と言い、原澤さんは「もしものための話し合いをして、うーんと考えるその体験に価値があると思います」と話す。

家で死を迎えることが少なくなり、死を身近に感じる機会が減っている現代。もしバナゲームは、人生の最期という大切な時の過ごし方はもちろん、いつか迎える死を意識することで今をよりよく生きることにも気付かせてくれそうだ。

(ライター 福島恵美、カメラマン 村田わかな)

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。