小顔になる肩甲骨メソッド むくみ・たるみを一掃

顔には一切触れない小顔になるためのメソッドを開発したのは、予約の取れないパーソナルトレーナーとして活躍する村田友美子さん。アプローチするのは肩甲骨まわりで、狙いは凝りをほぐして姿勢を正すこと。そうすると、小顔の敵となる顔のむくみやたるみが根本的に解消する。そのメソッドを紹介する。

◇ ◇ ◇

ほぐせばむくみがとれてあごがシュッ!首ほっそり

3児の母には見えない見事なくびれから「くびれ母ちゃん」の愛称で親しまれる、YumiCoreBody代表の村田友美子さん。独自に開発したメソッドは、食事制限なしで、美ボディーを手に入れられると評判だ。その村田さんは「顔をいくらマッサージしても、小顔にはなれません」と断言する。

「フェイスラインを崩すむくみやたるみの原因は、血行やリンパの滞り。その滞りを根本的に解消するには、顔から体へ不要な水分や老廃物が排出されやすいように、スマホ首や巻き肩、猫背などの悪い姿勢を正して整えることが先決です」。

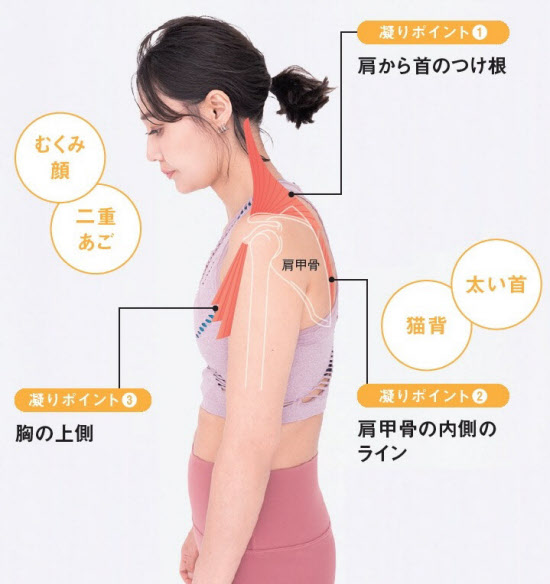

その悪い姿勢を正すカギが、肩から首の付け根と肩甲骨の内側のラインと、脇の下近くの胸の上側だ。

「これらは、スマホやパソコンの使用時間が長い現代人が凝りやすい3大ポイント。凝りがひどい人ほど、顔のむくみやたるみも悪化しがち。凝りをゆるめることで、顔だけでなく首やデコルテまわりもほっそりします」。

まず「ほぐし編」で肩甲骨まわりの凝りをとり、続いて「伸ばし編」で筋肉の柔軟性を取り戻し、「整える編」で正しい姿勢を保つ。凝りを解消して、小顔にもなれる一石二鳥のメソッドだ。

肩甲骨まわりが凝っていると姿勢が崩れて大顔に!

慢性的な首や肩の凝りは顔の血行やリンパの流れも滞らせて、むくみやたるみにつながる。だからまず凝りをほぐすことが、小顔への近道になる。

【凝りポイント1】肩から首のつけ根

首から肩を通り肩甲骨へつながる僧帽筋の上部。首や肩の凝りが慢性化していてスマホ首やストレートネックといわれる人は特に肩から首のつけ根が硬い。

【凝りポイント2】肩甲骨の内側のライン

肩甲骨の内側のラインには僧帽筋下部、菱形筋、広背筋などが入り組んでいる。猫背だとこれらの筋肉が硬くなり、肩甲骨の可動域も狭まる。

【凝りポイント3】胸の上側

脇の下のすぐ横で胸の上側にある小胸筋は、デスクワークや料理など、腕を前に出す動作で酷使する筋肉。特に巻き肩の人は固まっている。

STEP1ほぐし編

○肩甲骨まわりの3つのポイントをゆるめて大顔ぐせをリセット

まずは大顔の原因を取り除くべく、肩から首のつけ根と肩甲骨の内側のライン、胸の上側の凝りをほぐしていく。凝りがひどいと痛みを感じることもあるが、深い呼吸を心がけて、イタ気持ちいい範囲で行おう。

【1肩ほぐし】肩から首の凝りかたまったラインをリリース

肩から首のつけ根は、スマホやパソコンの使用のほか精神的な緊張によっても凝りやすい。ボールの位置を変えたり腕を上げたりして、凝りに広く深くアプローチして。

・ゆっくりと体を上下や左右に動かしてボールの位置を少し変え、凝りを感じるところを全体的にアプローチする。

・凝りがひどいところは、右腕を曲げて上げると刺激が強まって効果的。こうして右肩を90秒間ゆるめたら、左肩も同様に行う。

【2肩甲骨の内側ほぐし】猫背をリセットする

猫背の人ほど、肩甲骨の内側を覆う筋肉が凝っている。複数の筋肉が入り組んでいるから丁寧にほぐして。こんなところも凝っているのか、という意外なポイントが見つかるはず。

・凝りがひどいところは、右腕を上げて頭上に伸ばすと刺激が強まって効果的。こうして右側を90秒間ゆるめたら、左側も同様に行う。

【3胸の上側ほぐし】巻き肩をリセット、肩の動きを改善する

胸の上側を覆う小胸筋は、腕を前に出す動作で酷使するため実は凝りやすい。「小胸筋の凝りをほぐすとわきの下のリンパを刺激でき、デコルテや腕までスッキリする」(村田さん)。

STEP2伸ばし編

○首すじと背中、脇腹を伸ばして肩甲骨まわりの血行を促してむくみをとる

ほぐし編で肩甲骨まわりの凝りをほぐして可動域を広げたら、この伸ばし編では筋肉のやわらかさを取り戻していく。一呼吸ごとにジワジワと伸びるイメージで行おう。

【1首の3方向伸ばし】首すじをいろいろな方向に伸ばす

首すじを多方向に伸ばすことで肩や肩甲骨につながる筋肉も伸ばせて、スマホ首や巻き肩、猫背も解消しやすい。各90秒は長く感じるかもしれないが、長めだからこそ効果が上がる。

・目線を斜め前に倒して頭の角度を変え、首すじの後ろ側を90秒伸ばす。

・目線を斜め上に上げて頭の角度を変え、首すじの前側を90秒伸ばす。3方向行ったら、反対側も同様に行う。

【2脇腹伸ばし】上に伸びながら横に倒して背中をストレッチ

両腕を頭上に上げ、脇の下から体側の脇腹を伸ばし、丸まりがちな姿勢をリセット。「腕が耳より前に出ないように後ろに引いて行うことで、巻き肩も解消できる」(村田さん)。

・腕を右に傾けて、左の脇の下から体側を伸ばして90秒キープ。一呼吸ごとに傾けている角度が深まるイメージで。反対側も同様に行う。

STEP3整える編

○肩甲骨を大きく動かして正しい姿勢を定着させる

「ほぐし編」と「伸ばし編」で正された姿勢を保ちやすくすることが、この「整える編」の狙い。肩甲骨まわりの筋肉を鍛える要素も含むため、少しキツめ。インターバルを入れながら行おう。

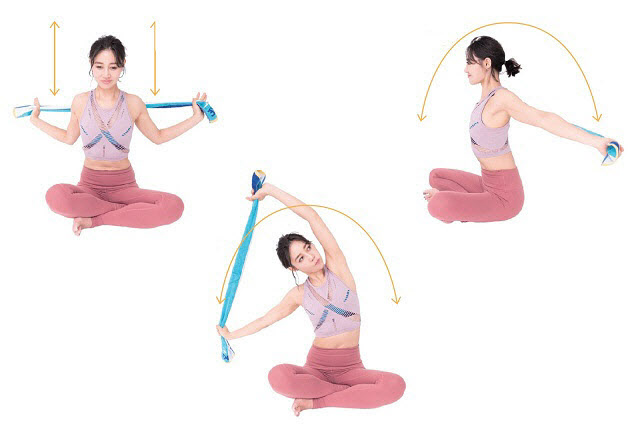

【1タオルで肩甲骨回し】肩甲骨をダイナミックに動かす

手持ちのスポーツタオルを使って肩甲骨を多方向に動かして可動域を広げ、まわりの筋肉の柔軟性を高める。上半身全体の巡りが良くなってリフレッシュ効果も高い。腰を反りすぎないように要注意。

・タオルを持ち頭上に上げ、タオルがたるまないように右、左へと交互に10回倒す。

・タオルがたるまないように頭上に上げたら、ひじを軽く曲げ、肩甲骨を寄せながら引き下げる。再び上げて、同様に10回繰り返す。

【2グーで肩甲骨寄せ】肩甲骨を中央に寄せてキープ

肩甲骨は、開閉、上下、回旋とさまざまな方向に動くが、猫背の人は開いて上がったままになりやすく閉じて下げる動きが苦手。それを改善するのがこのトレーニング。二の腕の引き締めにも効果的。

・親指をねじったまま、腕を上に上げて肩甲骨を中央に寄せたまま30秒キープ。上半身を少し前に傾けてもOK。反対側も同様に行う。

(取材・文 茅島奈緒深、写真 稲垣純也、モデル・メソッド考案 村田友美子、ヘア&メイク 石川ユウキ=Three PEACE、図版=筋肉 三弓素青)

[日経ヘルス 2019年10月号の記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。