乳酸菌で腸活、免疫アップ インフル流行期こそ発酵食

冬に流行する感染症といえば風邪、インフルエンザ。寒さに加えて、年末の仕事の追い込みや受験勉強などで、ストレスや疲れ、睡眠負債がたまりがちになる。ストレス対策や十分な睡眠をとることが一番大切だが、免疫力の維持が期待される食品成分を意識的にとることも心がけたい。特に乳酸菌や、乳酸菌が作る酸の力など、腸の活動を促し、感染防御力を高めるとされる食品成分が注目されている。

インフルエンザ流行期、ストレスや睡眠不足注意

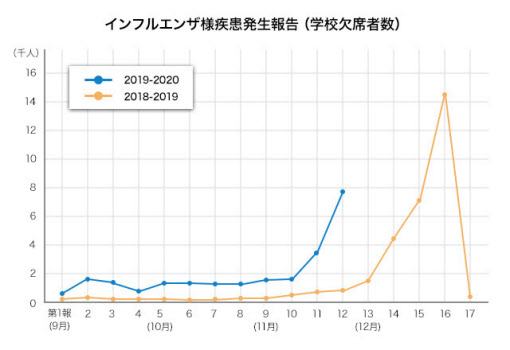

11月15日、インフルエンザが全国的な流行期に入ったことを国立感染症研究所が発表した。例年より数週間から1カ月ほど早く流行期が訪れ、流行拡大が懸念される。インフルエンザ対策として、厚生労働省はワクチンの接種や外出後の手洗い、感染拡大を防ぐマスクの着用などを推奨している。ただ、接触したウイルスがワクチンの型と異なったり、体力が低下していたりすれば、知らぬうちに感染してしまう可能性もある。

特に、ハードな運動の後や、長時間ストレスにさらされている人、乳幼児や高齢者は免疫力が低下しやすく、風邪やインフルエンザの感染リスクが高いこともわかっている。この時期はウイルスを「体内に入れない防御」を強化するだけでなく、入ってきたウイルスに「負けない防御力」も高めておきたい。

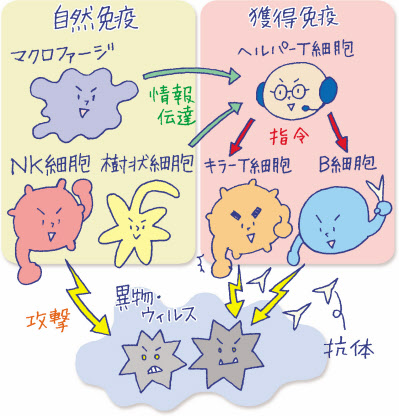

ウイルスが体内に侵入した場合、抵抗するのが免疫細胞だ。免疫細胞には、体内に侵入した異物やウイルスに感染した細胞を捕捉して破壊するマクロファージや樹状細胞、ナチュラルキラー(NK)細胞、異物を特定して攻撃するT細胞、B細胞といったさまざまな免疫細胞がある。これらが情報を共有しあうことで、ウイルスや病原性細菌から体を守っている。

ところが、免疫細胞の数や働きは一般的に20代をピークに年々低下する傾向がある。ストレスや体力の低下、睡眠不足、栄養不足なども免疫力を低下させる要因だ。ウイルスに負けない免疫力を維持するには、適度な運動や十分な睡眠、ストレス対策だけでなく、刺激を与えて免疫細胞を活性化させる成分を食品類からとるのも重要。食品成分を利用して免疫を高めるカギとなる臓器が「腸」だ。

<自然免疫と獲得免疫>

免疫維持に働く腸内細菌

免疫細胞は全身のあらゆる部位に存在し、鼻やのどには風邪やインフルエンザのウイルスの侵入を防ぐ免疫細胞があり、皮膚には花粉や紫外線から守る免疫細胞がある。血中には絶えず免疫細胞が流れて、全身をくまなくパトロールしている。

体の部位のなかで、もっとも免疫細胞が多く集中するのが腸だ。これは、毎日の食事とともに病原体や異物が入ってくる可能性が高いからだ。また、腸で免疫細胞の働きが高まれば、全身の防御力も高まると考えられている。

ところが「実は、腸の組織だけでは免疫はほとんど機能しない。免疫力を維持するには腸内細菌との連携が不可欠」と大阪大学免疫学フロンティア研究センター拠点長の竹田潔教授は説明する。腸内細菌のいない無菌マウスは病原菌に対する抵抗力が極めて低く、感染すると死に至りやすいという。

そこで、竹田教授らは腸内細菌の何が免疫に作用するのかを解析した。その結果、「乳酸菌が作る乳酸やピルビン酸といった物質が、小腸でマクロファージという免疫細胞の働きを活性化し、病原性細菌などに対する抵抗力を高めることを動物試験で確認した」(竹田教授)[注1]。

「数ある腸内細菌の中で乳酸やピルビン酸を作る乳酸菌は非常にわずか」(竹田教授)だというが、ヨーグルトや乳酸菌飲料、漬物といった乳酸菌が発酵した発酵食品で乳酸を補うことができる。

ドイツの研究では、ザワークラウトにいる乳酸菌が作った乳酸の一種(D-フェニル乳酸)をとると、腸から吸収されて血中に入って全身をめぐり、免疫細胞の働きを高めていることを確認したというヒト試験の報告もある[注2]。

こういった乳酸の働きが、ヨーグルトをはじめとする発酵食が健康にいいとされてきた理由かもしれない。風邪・インフルエンザ予防のためには、乳酸菌の多い発酵食品をとっておくとよさそうだ。

さらに、腸内にいる乳酸菌、ビフィズス菌などの有用菌の餌になる食物繊維類も十分にとりたい。餌になるのは多糖や水溶性食物繊維という種類で、大麦や海藻、ゴボウ、納豆などに多い。これらを食べた腸内細菌が作る短鎖脂肪酸という物質の刺激で免疫細胞が増え、さらに免疫グロブリンA(IgA)といった抗体も増えて病原体に対する抵抗力がアップすることがマウスの試験などで確認されている[注3]。

[注1]Nature. 2019 Feb;566(7742):110-114.[注2] PLoS Genet. 2019 May 23;15(5):e1008145.[注3] Cell Host Microbe. 2016 Aug 10;20(2):202-14.

乳酸菌で免疫細胞に活

もちろん、発酵食に含まれる酸や食物繊維だけでなく、乳酸菌そのもののなかにも、腸を介して免疫力を高め、風邪やインフルエンザにかかるリスクを下げる可能性を持つ菌がいる。

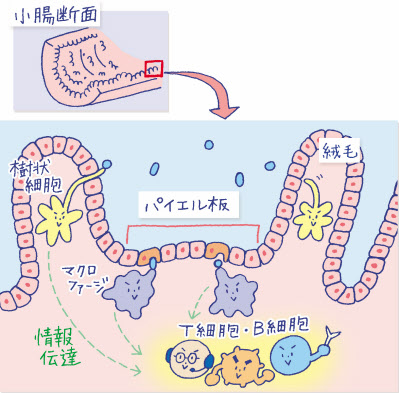

また、腸には特別な免疫器官がある。小腸下部にある「パイエル板」というリンパ小節が集まった組織だ。ここでは、腸管を通過する病原体や異物を取り込み、その下で待機するマクロファージや樹状細胞といった免疫細胞に情報を伝え、有害な侵入者に備えてスタンバイさせる。いわば、免疫細胞を教育する学校のような器官といえる。

「乳酸菌の中には、パイエル板に取り込まれると、免疫細胞の数や働きを効果的に高めるものがある。パイエル板では死んだ乳酸菌もうまく役立てることができるので、必ずしも生きて腸まで届く必要がない場合もある。こういった機能が確認された乳酸菌配合食品が今日では多数販売されている」と長く乳酸菌の研究をしてきた東北大学の斎藤忠夫名誉教授はいう。

<パイエル板に取り込まれた乳酸菌が、免疫細胞に活を入れる>

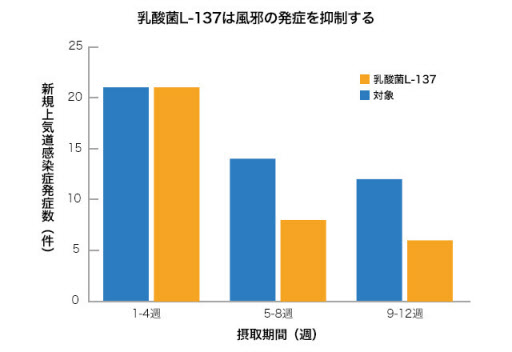

例えば、ハウスウェルネスフーズが研究・開発した乳酸菌L-137は死んだ状態で免疫を調整することが確認されている菌のひとつ。表面にあるリポテイコ酸という細胞壁成分が免疫力を強化するカギだ。「リポテイコ酸は、乳酸菌L-137の表面に産毛のようにたくさん生えている。乳酸菌L-137の免疫賦活作用はこれを取り除くと大幅に低減してしまうため、免疫細胞はリポテイコ酸を認識して活性化すると考えている」と同社機能性事業本部の山西智大研究員。そのため、乳酸菌L-137を商品化する際は最もリポテイコ酸が多くなるように処理しているという。

明治が長年研究しているR-1乳酸菌は菌が作るねばねばした多糖が免疫細胞の働きを高めることが解明されている。キリンホールディングスのプラズマ乳酸菌や、コンビのEC-12菌、ニチニチ製薬のFK-23菌などは、菌そのものが小さく、パイエル板からたくさんとりこまれることで免疫力を高めるという。

これらの菌ではいずれも、免疫細胞の働きが高まるだけでなく、動物試験やヒト試験で風邪やインフルエンザの感染防御作用が確認されている。

「こういった乳酸菌は、薬ではないので即効性はないが、継続してとれば風邪やインフルエンザに対抗する免疫力の底上げ効果は期待できる」と斎藤名誉教授は話す。

発酵食品や食物繊維、乳酸菌そのものなどを日々の生活に取り入れて、冬の季節の感染症リスクを下げよう。

(ライター 堀田恵美、イラスト チブカマミ)

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界