そのいびき、口呼吸が原因かも 口の筋トレのススメ

自分では気づきにくい「いびき」。周囲から「うるさくて眠れない」と指摘されてから、途端に気になり始めたという人も多いのではないだろうか。いびきは、音の問題だけではなく、様々な病気と関連し健康へ大きく影響することがあるとされている。そんないびきの改善に、効果が期待できるエクササイズがある。いびきによる健康問題や対処法について、太田睡眠科学センター&外科学センター所長の千葉伸太郎さんに詳しく話を聞いた。

◇ ◇ ◇

いびきは、本人のみならず同じ部屋で寝ている人にとっても、睡眠障害や様々な健康被害を引き起こす大きな問題だ。いびきとはそもそも何なのか。いびきは、どうして様々な健康被害をもたらすのだろう。

千葉さんによると、いびきは、上気道(鼻から喉までの空気の通り道)が狭くなることで呼吸のたびに生じる摩擦音。つまり、呼吸がしづらくなっている状態を示し、ひどい場合には肺に送り込まれる空気の量が減ってしまったり(低呼吸)、気道が完全に閉塞して一時的に呼吸が停止したりすること(無呼吸)もある。自分ではよく寝たつもりでも、呼吸が苦しいため眠りの質が低下し、日中に眠気が出たり、頭がぼーっとしたり、疲労感が抜けなかったりする場合には、就寝中にいびきをかいている可能性がある。

もちろん、いびきをかく人すべてが低呼吸や無呼吸状態になっているわけではないが、睡眠中に低呼吸や無呼吸が1時間当たり平均5回以上生じ、かつ日中の眠気や倦怠感などの症状を伴う場合は「睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome 以下、SAS)」とされる(現在、睡眠障害の国際分類では睡眠時無呼吸症候群は睡眠時無呼吸と名称が変わっているが、ここでは睡眠時無呼吸症候群SASとして扱う)。

1時間当たりの無呼吸と低呼吸を合計した回数(無呼吸低呼吸指数)が

・5回以上15回未満…「軽症」

・15回以上30回未満…「中等症」

・30回以上…「重症」

「軽症の場合、すぐに治療が必要というわけではありませんが、重症のSASを15年間放置した場合、心筋梗塞などをはじめとする循環器系疾患や脳血管障害の合併により生存率が約50%低下するというデータもあります。 さらに、SASには至らない軽度のいびきであっても、放置すると、将来重度のSASへと進行することもあるため油断はできません。 やはり、うるさいいびきは、放置しないことが大切です」

大きないびきは睡眠時無呼吸症候群の可能性大

いびきをかく人の健康リスクとしては、SASに関連する疾患として、心筋梗塞、脳出血などの血管系疾患、合併症として生活習慣病(高血圧、糖尿病。脂質異常症)のリスクが高まることが挙げられる。また、最近では、正常眼圧緑内障[注1]との関係も指摘されている。「ほかに、いびきによる睡眠障害から、うつ病、男性の性機能不全、夜間頻尿などにつながることもあります。また、同じ部屋で寝る人にとっても、騒音性難聴、睡眠障害などの健康リスクが高まる恐れがあります」

千葉さんによると、いびきの中でも特に注意したいのが、習慣的で、かつガーガーと大きな音を立てていたり、呼吸が止まっていたりするケースだ。

「いびきは摩擦音ですから、大きな音を立てるいびきはそれだけ苦しい呼吸の力が大きいことを意味します。つまり、息苦しく、体に負担がかかるいびきであり、音が大きいほどSASの可能性が高いと考えていい。お酒を飲んだ日や疲れているときのみ起こるような、一過性のいびきとは区別する必要があります」

・音が大きい

・はたから見て苦しそう(時々呼吸が止まる)

・目覚めたときに口が渇いている、喉が痛い

・起床時や昼間の活動時間中に疲労感がある、眠くて仕方がない

このような症状がある場合には、いびきにより何らかの健康被害が生じる可能性が高い。医療機関を受診してSASかどうかの診断を受け、必要なら治療を受けたい。ただし、SASと診断されなくても、いびきは睡眠の質を低下させ、健康を害する可能性があるため、積極的にいびきの改善に取り組むべきだと千葉さんはアドバイスする。

[注1]緑内障のタイプの1つ。眼圧が上昇することで視神経が障害されて発症するタイプとは異なり、眼圧は正常にもかかわらず視神経が障害されて発症する。

肥満で舌が太る!? 舌の肥大がいびき発生に関連

では、いびきをかきやすい人とはどのような人だろうか。前述した通り、いびきは、空気の通り道である上気道が狭くなることで起きる。そして、上気道が狭くなる原因には次のようなものがある。

●肥満 ●へんとう肥大 ●舌が大きい(太る) ●小さいあご(舌が収まりきらない) ●口呼吸 ●鼻炎 ●飲酒 ●疲労やストレス

このうち、勤労世代の男性が注意したいのは大人になってからの肥満、内臓脂肪型肥満だ。内臓脂肪型肥満になると、おなかまわりだけでなく、喉にも脂肪がつき、気道が狭くなる。それに加えて舌も太るために、舌が喉方向に下がり、気道を一層狭くしてしまう。

起きているときには、舌の位置や喉の筋肉を調整して気道を広げることができるので、息苦しさを感じることはないだろう。または無意識に猫背姿勢をとることで呼吸をしやすくしているかもしれない。つまり、姿勢の悪さはいびきとも関連があるということだ。一方、睡眠中は体がリラックス状態になり、喉の筋肉や舌がゆるむ。結果、気道が狭くなって、無呼吸やいびきが起きてくるというわけだ。

さらに、あごが小さい人や鼻に疾患がある人も、いびきをかきやすくなる。日本人の骨格の特徴として、欧米人よりもあごが小さくて口の中が狭い、というのがある。その分、舌が口の中に収まりにくく、喉の方に下がりやすい。また、口まわりの筋肉が発達していなかったり、鼻がつまったりして口呼吸をしている場合にも、舌の位置が下がり気道が狭くなりやすい。

以上のような理由から「いびきやSASの問題は、性別や体形を問わず、女性や子供にも見られます」と千葉さんは言う。

「歯科矯正分野では、幼少期に軟らかいものばかり食べていたりして、かんだり飲み込んだりといったのどの働きやあごの発達が十分でない子供が増えていることが問題となっています。また、国民病でもある花粉症などの鼻炎症状がもとで口呼吸が習慣化しているケースも少なくありません。国内外の歯科矯正分野でも、今後いびき人口がますます増えていくのではないかと懸念されています」

軽症のうちからの取り組みに効果あり

いびきは原因に合わせて様々な改善法、治療法がある。太っている人は、まず食生活の見直しや運動を取り入れて、喉まわりの脂肪を減らすことを心がけよう。

軽症のSASと診断された人や口呼吸が原因と見られるケースでは、エクササイズが効果的な場合がある。口や舌など、口まわりには多くの筋肉が集まっているが、口呼吸が癖になっている人ではそれらの筋力が弱っていることでいびきを助長している可能性がある。歩行や運動機能の維持に体の筋トレが必要なように、いびき予防のためにも、口や舌の筋トレを習慣にしよう。

MFTエクササイズ(Myofunctional Therapy、口腔筋機能療法)は、もともと矯正歯科治療で使われていたが、欧米ではいびきや一部の睡眠時無呼吸症候群の治療の現場でも取り入れられている療法だ。唇や舌の筋肉のバランスを整え、舌の働きや位置を改善し、自然に口を閉じられるようにすることで、いびき防止に効果があると注目されている。「中等症~重症のSASはエクササイズより医師の下での治療を優先すべきだが、軽症の人の場合はエクササイズが有効な場合がある」(千葉さん)のだという。

以下の注意点を守って正しく行おう。

●最低4カ月は継続すること(改善後も取り入れた方がベター)

●あごが痛くなったり、口が開きにくくなったりしたらすぐに中止すること

●いびきの(睡眠)専門医と相談しながら行う、もしくは1カ月行っても変化がなかったらいびきの(睡眠)専門医を受診すること

※肥満傾向にある人は運動を取り入れ適正体重に戻す

※鼻づまりから口呼吸になっている場合には、耳鼻咽喉科で鼻づまりの原因となる疾患(花粉症、鼻炎、蓄膿症など)の治療を受けておくこと

※以下は、睡眠を専門とする千葉さんと歯科医の清水清恵さん(清水歯科クリニック〔東京〕) がMFTをベースに考案したエクササイズである

次の1~5を朝と晩、1日2回ずつ行う。

【1】鼻呼吸の練習

右の小鼻を押さえて左の鼻の穴から息を吸い、左の小鼻を押さえて右の鼻の穴から息を出す。5回繰り返す。左の小鼻を押さえて右の鼻の穴から息を吸い、右の小鼻を押さえて左の鼻の穴から息を出す。5回繰り返す。

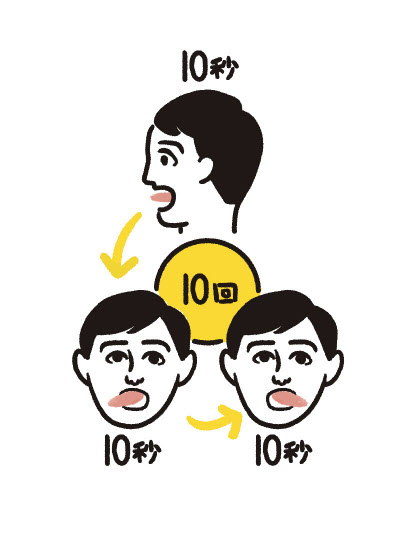

【2】舌を動かす練習

口を開けて唇に舌が触らないように舌を真っすぐ前に出して10秒キープし、次に舌の先端を右の口角につけて10秒キープ。左の口角につけて10秒キープ。これを1クールとして10回繰り返す。

※舌を動かす方向にあごも一緒に動いてしまう人は、あごを指で軽く押さえて舌だけを動かすようにしてみる

【3】舌を上あごの天井につける練習

舌の先端を上あごの前歯の後ろの歯茎(矢印)につけて、そのまま舌全体を持ち上げて上あごに密着させたらポンと音を立てて離す。10回繰り返す。

【4】舌を上あごの天井につけて唾を飲み込む練習

舌の先端を上あごの前歯の後ろの歯茎(矢印)につけてそのまま口を閉じる。30秒数え、唾がたまったら、舌を上あごに密着させたまま奥歯を軽くかみ合わせて唾を飲み込む。10回繰り返す。

※奥歯をかみ合わせて飲み込んでいれば咬筋(下あごの後ろの方の筋肉)が収縮して硬くなるのが分かる

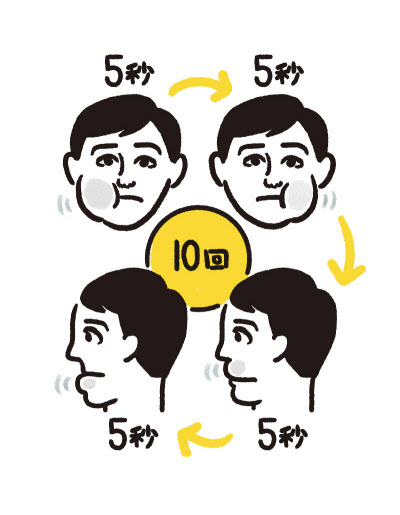

【5】口まわりの筋肉のストレッチ

右のほおに空気をため、ほおを膨らませる。5秒キープ。左も同様に行う。次に上唇と歯の間に空気をためて上唇から上を膨らませる。5秒キープ。下唇と歯の間にも空気をためて同様に行う。10回繰り返す。

このほか、道具を使った訓練として「風船膨らまし」(手を使わずに口と唇の力だけで風船を保持して膨らませたり小さくしたりする。1日2~3回)を加えて行うのもよい。

なおYouTubeでも、MFTエクササイズの解説動画が配信されている(スタンフォード大学 Dr. Audrey YoonによるMFTエクササイズ〔英語版〕https://www.youtube.com/watch?v=65tlxqQ4A3A)

(ライター 及川夕子、イラスト 平井さくら)

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。