女性の役員登用、遅れる日本企業 海外に学びのヒント

日本の女性活躍推進は先進国でも周回遅れといわれている。中でも役員への女性登用は思うように進まない。経営の方向性を担う取締役会も、多様な人材構成が重要だ。女性役員を巡る世界の趨勢と日本の課題を2人の識者に聞いた。

◇ ◇ ◇

青山学院大学名誉教授・北川哲雄さん 投資家圧力、追い風に

――日本でも女性役員比率がようやく伸びてきた。

「経営層の意識がずいぶん変わった。ダークスーツの男性が居並ぶ取締役会の風景に違和感を持つようになった。女性活躍が進んでいる企業は利益率も株価も高い傾向が明らかになっている。人材の多様性が経営上も重要との意識が浸透し、女性を登用する流れができてきた」

「ここ10年、ESG(環境・社会・企業統治)の観点から企業の成長性や経営力を見極めようとする考え方が特に欧州で浸透した。女性活躍を含むダイバーシティもその重要な要素だ。外国人投資家が投資先の日本企業に女性登用を促している。女性役員がいない会社の最高経営責任者(CEO)に再任反対を突きつける事例も聞く」

――企業にとって女性を役員に登用する意味は何か。

「男女を問わず、登用の前提は優秀な人材であることだ。性別で能力に差はないのだから、人口の半数を占める女性を登用しないのは不自然だ」

「女性は組織のしがらみに縛られない。相手の肩書も気にせず発言・行動する傾向があり、男性が思い付かないアイデアを出すこともよくあると聞く。採用されるかはさておき、忖度(そんたく)のない意見は議論を深めるきっかけになる」

――女性役員比率は今後どこまで伸びるでしょうか。

「若い世代ほど女性の新卒採用比率が高い。現時点で女性役員候補が社内に少なくても、課長手前くらいには多数の優秀な女性がいる。この層が順調に育てば今後7~8年で自然と2~3割に高まるのではないか」

「でもそこがゴールじゃない。日本企業は国内の他社を気にして、海外の競合企業に目を向けない。女性役員比率3割が先進国では当たり前だ。国内トップでも、世界に見劣りする。本気で取り組み、早く追いつかないと経営上のリスクになると意識すべきだ。そういった意味で日本は7~8年遅れている」

30%Club代表・アン・ケアンズさん 英国は30%を達成

――30%クラブとは何か。

「女性役員比率を高めるために2010年に英国で生まれた。大手企業の最高経営責任者(CEO)らが個人として加盟する。メンバー7人で発足し、今は300人を超えた。活動は米国やブラジルなど世界14カ国・地域に広がった。日本では今年5月に資生堂の魚谷雅彦社長を代表に活動を始めた」

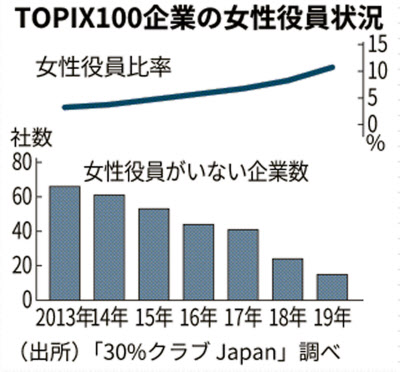

「団体名のとおり、女性役員比率を30%に高めるのが目的だ。30%とは少数派グループが一定の力を得る最低水準を指す。日本ではTOPIX100対象企業の女性役員比率を30年までに30%に伸ばす目標を掲げる」

――日本は女性役員比率が低い。目標達成できるのか。

「英国が達成したのだから、日本も不可能ではない。英国の主要企業(FTSE350社)の女性役員比率は発足時は約10%。今は30.1%に増えた。日本の女性役員比率は現在10.5%で、17年以降急速に伸びている。女性活躍の重要性が経営者に企業に浸透してきた証しで、さらに加速すると期待できる」

――女性役員比率を高めるのに英国で有効だった施策は。

「経営層の男性が幹部候補の女性に仕事上で助言する『メンター制度』だ。英国では118社が参加して始めた。工夫したのは異なる勤務先の男性と女性を組み合わせたこと。上下関係がないので女性はオープンに仕事の悩みを相談できる」

「女性は適切な助言を得て成長が促され、役員にふさわしい能力を手に入れた。男性は他社の優秀な女性を知ることで自社の課題に気付き、女性登用を進める仕組みを整えたり、女性部下を積極的に応援したりするようになった。日本でも同様の仕組みを検討していきたい」

――日本で女性役員を増やすには何が大切か。

「まずは女性が自信を持つこと。日本女性は教育レベルも高く、優秀な人材が多い。活躍を阻む壁を打ち破る強い気持ちを持ってほしい。男性は父として夫として、娘や妻が仕事で活躍できるように家庭でサポートすることも重要だ」

スーパーウーマンの次は? ~取材を終えて~

乱暴な言い方だが、女性役員比率10%の実現はさほど難易度は高くない。とにかく女性を1人抜てきすれば達成できる水準だからだ。問題はここからだ。取締役に2~3人と複数入れないと30%には届かない。長らく企業は女性を幹部候補生の対象外としてきた。そんな逆境にめげず競争を勝ち抜いたスーパーウーマンは多くない。社内から1人抜てきできても、次に続く候補者選びは難航必至だ。

ある女性役員に話を聞いたとき「男性並みに働いても無視される。2倍働くと『生意気だ』と批判された。3倍働いて初めて対等に評価された」と漏らしていた。スーパーウーマンでなくても、成果と能力で男性と同等に評価する環境がない限り、30%の壁は厚い。

(編集委員 石塚由紀夫)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界