白ワインは低糖質 しかも赤より殺菌効果が強力だった

ワインの健康効果というと、赤ワインばかりクローズアップされ、白ワインの影は薄い。ブドウから作られたお酒なのだから、ある程度の健康効果を期待したいところだが、実際のところはどうなのだろうか。酒ジャーナリスト・葉石かおりが今回は、ワインの醸造と健康効果の研究に取り組んできた山梨大学ワイン科学研究センター客員教授の佐藤充克さんに白ワインの健康効果を聞いた。

◇ ◇ ◇

すっかり日本の食卓酒として定着したワイン。私自身、日本酒、本格焼酎が専門なだけに、ワインの知識はあまりないものの、ワインは日常的に飲む。

私は赤よりも白派、さらにはスパークリング派である。冷蔵庫には必ずと言っていいほど白かスパークリングが冷えている。厳しい暑さが続く季節は、キリッと冷えた白ワインが最高。さらにはスパークリングからスタートするならなお良し。蒸し暑い日に仕事から帰って、シャワーを浴び、スパークリングのハーフボトルをゴキュゴキュと喉を鳴らして飲むのは至福のひと時である。

暑い時期にピッタリの白ワインだが、健康効果は?

ただ、暑い季節にピッタリの白ワインだが、健康効果という点ではこれといった話をあまり耳にしたことがなく、赤ワインに押されて、ちょっと影が薄いように思う…。本コラムでも以前に取り上げたが、「健康にいいワインといえば赤ワイン」という印象が強い。赤ワインは抗酸化作用を持つポリフェノールを豊富に含み、動脈硬化などを防ぐ効果が期待されるほか、認知症の予防効果、さらには寿命を延ばす可能性があるという報告があるなど、健康効果は盛りだくさんだ。

それに比べ、白ワインときたら赤ワインほど、派手にスポットライトが当たったことがない。白ワイン派としては、何としても赤ワインに負けないような健康効果があるか探ってみたいものである。

また、私が白ワイン派なのは、味の好みもさることながら、なぜか赤ワインを飲むと、翌日に残ったり、ひどい頭痛になることが多いということがある。白ワインやスパークリングワイン、それに、本格焼酎や日本酒などを飲んでも頭痛に悩まされることは、飲み過ぎない限りまずない。なぜか赤ワインを飲んだときに起こる。「私は赤ワインとは相性が悪いのかな」くらいに思っていたのだが、周囲の左党に聞いてみると、決して多くはないが、筆者と同じような症状を持つ人がいるではないか。これは何か理由があるのだろうか。長年抱くこのナゾについても解明したいと思っている。

そこで今回は、白ワインの健康効果、そして赤ワインと悪酔いの関係について、佐藤さんに話を伺った。

赤と白の造り方の違いがポリフェノールの量に影響

具体的な健康効果に入る前に、まずは白ワインの原料や製造法について確認しておこう。先生、赤ワインと白ワインの製法の違いについてご教示ください。

「赤ワインの原料は黒ブドウ、白ワインの原料は白ブドウです。白ワインの原料になる主な品種には、シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブラン、リースリング、甲州などがあります。ワインは、ブドウを酵母によりアルコール発酵させてできたお酒ですが、実は赤ワインと白ワインでは、原料だけでなく、製造方法が異なるのです。これがポリフェノールの量などに関係します[注1]」と佐藤さんは話す。

具体的には、「赤ワインはブドウの実、果皮、種も一緒に仕込み、発酵させるのに対し、白ワインは収穫したブドウを破砕した後、圧搾機で搾ったブドウ果汁を発酵させます。ブドウのポリフェノールは主に果皮や種に多く含まれています。果皮に3割程度、種に7割程度で、果汁には少量含まれますが少ないのです。白ワインに比べ、赤ワインにポリフェノールが多いのは、果皮も種も使って仕込むからです」(佐藤さん)

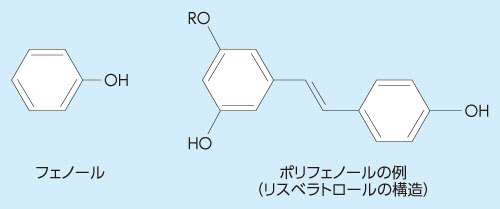

なるほど、ポリフェノールの量に違いが出るのは製造方法の違いによるものだったわけだ。ポリフェノールとは、植物が光合成によって生成する色素や苦味の成分。活性酸素を撃退する抗酸化物質として、健康効果が知られている。

「ワインの健康効果の中核的な存在がポリフェノールです。ポリフェノールはお茶やチョコレートをはじめ、さまざまな食品に含まれていますが、圧倒的に赤ワインの含有量が多く、緑茶の数倍程度含まれています」と佐藤さんは話す。

実際、佐藤さんはさまざまなワインのポリフェノールの含有量を計測している。そのデータによると、白ワインに含まれるポリフェノールは300~700ppm程度で、赤ワインの半分から数分の1程度なのだという。

白ワインはポリフェノールが少なめだが、性能がいい!

白ワイン派としては悲しいことだが、健康効果の面ではやはり赤ワインに軍配が上がってしまいそうだ。落胆する私に、佐藤さんはこうフォローしてくれた。

[注1]厳密には、白ワインは黒ブドウからも作ることができる。黒ブドウの果皮を含まないように搾汁した果汁を発酵させれば白ワインになる。

「確かに白ワインのポリフェノールは、赤ワインに比べ、量は少ないです。しかし量は少なくても、その性能は赤ワインに勝る部分があります。それはカラダに吸収されやすいということ。白ワインに含まれるポリフェノールは、赤ワインのポリフェノールに比べて分子が小さく、そのためカラダに吸収されやすいのです。つまり、量は少ないけれど性能がいいのです」(佐藤さん)。なお、佐藤さんによると、日本の甲州種という品種はポリフェノールの含有量が多く、健康効果が期待されているのだという。

白ワインのポリフェノールがカラダに吸収されやすいとは朗報である。甲州種とは日本固有のワイン用のブドウで、800年の歴史を持つ。昨今では甲州種を使った日本ワインが国際ワインコンクールで入賞するなど注目を集めている。これは期待大ではないか。

では「カラダに吸収されやすい」という白ワインのポリフェノールの効果を、最も効果的に得る方法はないのだろうか?

「それは食事の最初に飲むことです。最初に白ワインを飲むと、早くからその抗酸化作用などを得ることができます。一般に、フレンチやイタリアンでは、前菜と一緒に白ワインを飲み、赤ワインは食事の後半で飲みますよね。あれは実に理にかなった飲み方なんです」(佐藤さん)

前菜で出るものは、魚介類も多く、こってりした味付けのものは少ないから、白ワインのほうが食べ合わせがいいとは思っていた。だが、それだけでなく、健康効果の面からも推奨できるものだったとは!「昔から行われてきたことで、今もなお残っていることはきちんと意味があるんですよ」と佐藤さんは笑う。先人たちが残してくれた素晴らしいペアリング、しかと我が身で体感するとしよう。

また、ポリフェノールの含有量について、白ワインは赤ワインと比べれば少ないものの、他の酒と比べると多いのだという。「白ワインは赤ワインよりポリフェノールが少ないのは確かですが、それはあくまで赤ワインと比較したときの話です。日本酒にはポリフェノールはほとんど含まれていませんし、ビールも少量です。それらに比べれば白ワインのポリフェノールは断然多いといえます」と佐藤さん。

白ワインは強力な殺菌効果があり、暑い時期にピッタリ

佐藤さんは、前菜と一緒に白ワインを飲むのは、別な観点からもお勧めだという。

「白ワインを先に飲むといい理由はもう1つあるんです。白ワインに含まれる酒石酸、リンゴ酸などをはじめとする有機酸には、強い殺菌力があることが知られています。有機酸はアルコールとともに相乗的に働き、効果を発揮してくれます。特に赤痢菌、サルモネラ菌、大腸菌など、食中毒を引き起こす菌に有効です。具体的にはサルモネラ菌の場合10分、大腸菌は20分で、10万個以上の菌を数個にまで減少させます。殺菌力に関しては、赤ワインよりも断然優れています。赤ワインの半分の量で同等の殺菌効果が得られます」(佐藤さん)

白ワインには生牡蠣をはじめ、魚介類を合わせることが多いが、これもまた理にかなった飲み方だったわけだ。前菜には生の魚介類が出されることが多々ある。白ワインを合わせるのは、味とのバランスだけではなく、殺菌効果も考えられてのこと。

やっぱり「生牡蠣には白ワイン」。あのぷくっとした身にレモンを搾り、ちゅるっと生のまま味わいたい。これまで生牡蠣で8回も当たっている筆者としては、ここできちんと学習しておかねばならない。生牡蠣はさておき、暑い時期は食中毒が起こりやすい。生ものを食べる際は、白ワインを選びたい。

また白ワインは「腸内環境を整える効果もある」と佐藤さん。腸内環境といえば、今、医学界で注目されているキーワード。腸は「第二の脳」ともいわれ、腸内環境はさまざまな病気にも影響するとされている。ワインに多く含まれる酒石酸、乳酸などの有機酸が腸にいい効果があるのだという。

「特に有効なのが酒石酸、ワインに含まれる有機酸化物の一種です。コルクを抜いた際、コルクの裏に結晶のようなものがつくことがありますが、それが酒石酸です。酒石酸は体内での吸収が悪いため腸まで届き、腸内細菌群のバランスを整えます。それによってビフィズス菌をはじめとする善玉菌が増え、腸内環境が整うというわけです。免疫力にも影響するだけでなく、便通などの改善効果も期待できます」(佐藤さん)

腸内環境の大切さが叫ばれている今、これは朗報である。佐藤さんはまた「赤ワインも一緒に飲むとなお良い」と話す。赤ワインに含まれるポリフェノールは、腸内環境にいいのだという。

「赤ワインに含まれるポリフェノールは食物繊維に近い効果があるのです。赤ワインのポリフェノールは分子量が大きく、そのままでは腸に吸収されません。このポリフェノールは腸内の善玉菌のエサになるのです。善玉菌により、ポリフェノールは分解され、分子量が小さいフェノールとなり、カラダに吸収されやすくなります。白ワインは早々に効果を得ることができますが、赤ワインは持続して長く効果が得られるという特徴があります」(佐藤さん)

食事の最初に白ワインでさっさと効果を得た後、持続性のある赤ワインで効果を長ーく持続させる。フレンチやイタリアンのコースの場合、白赤どっちも飲むこともまた、理にかなった飲み方だったわけだ。

白ワインの健康効果はまだまだ終わらない。「白ワインはカリウムを豊富に含んでいます。カリウムには利尿効果があり、それによって新陳代謝が活発になります。また尿と一緒にカラダのナトリウム(塩分)を排出する働きがあるため、血圧が下がる効果も期待できます」(佐藤さん)

このほか、先ほど挙げた甲州種を使った白ワインには天然保湿成分のアミノ酸、プロリンが多量に含まれていると佐藤さんは話す。「含有量はヨーロッパのブドウ品種で造った白ワインと比較すると、2~3倍程度にもなります。プロリンは破壊されたコラーゲンを修復する効果があり、肌に潤いをもたらしてくれます」(佐藤さん)

美肌効果というと、日本酒がよく知られているが、白ワインにもあったとは! しかも日本固有のブドウ品種というところが興味深い。

白ワインも低糖質だった!

ここまでの佐藤さんの話で、白ワインの健康効果も充実していることがよく分かった。

だが、1つ気になるのが白ワインの糖質である。いくら健康効果が高くても糖質が高いとなると手を出しにくくなる。糖質のとり過ぎは、肥満の原因となるのはもちろん、血糖値も上昇させる。近年は、食後に血糖値が急上昇する食後高血糖(血糖値スパイク)のリスクもよく指摘される。また、中性脂肪値を上げる大きな要因の1つが糖質であることは、当シリーズの以前の回でも紹介した通りだ。メタボを気にしている人なら、できるだけ低糖質のお酒を選びたいと思っている人も少なくないだろう。

佐藤さんは、糖質を気にする人こそワインがお勧めだと話す。あまり知られていないが、ワインは醸造酒の中でも糖質が少ないのだという。「ワインの成分で特徴的なのは、有機酸が多い一方で、糖質が少ないことです」(佐藤さん)

文部科学省「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」のデータでは、赤ワイン、白ワインの糖質は100グラム当たりそれぞれ1.5、2.0グラムとなっている。一方の、日本酒は3.6~4.9グラム、ビールは3.1~4.9グラム程度だから、ワインは大幅に糖質が少ないことが分かる。

ワインが低糖質なのはうれしいが、このデータを見る限り、今回のテーマとなっている白ワインは、赤ワインよりも糖質が高めだ。ビールや日本酒よりは断然少ないが…。先生、そこはどうなのでしょう?

「確かに一部の安価な甘い白ワインは、赤ワインよりも糖質が多く含まれているものがあります。しかし、一般的な辛口の白ワインの糖質量は、赤ワインの糖質量とほとんど変わりません。低糖質なのは、白ワイン、赤ワインとも共通にいえることです。辛口と表示がある白ワインを選ぶようにするといいでしょう」と佐藤さんは話す。

ただし、「アメリカやチリなどのニューワールドのワインの中で安価なものには、甘味が強く、糖質が高いものもある」と佐藤さんは話す。特にアメリカは甘口が好まれる傾向にあるのだという。佐藤さんのお勧めの1つは、フランス・アルザス地方の白ワイン。「アルコール度数も低めで、上品な甘さでおいしく、評価が高い」のだという。これはぜひともチェックしたい。

スパークリングワインの健康効果は、白ワインと同じ?

さて、これまで白ワインの健康効果について述べてきたが、シャンパンなどのスパークリングワインはどうなのだろう? 冒頭でも触れたように、私は昔からのスパークリングワイン好きだが、私に限らずスパークリングワインは近年人気で、輸入量はここ10年で1.6倍に増えている。ぜひ知りたいところである。

「シャンパン(フランス)をはじめ、カヴァ(スペイン)やスプマンテ(イタリア)といった伝統的手法で造られたスパークリングワインは、まず白ワインを造り(一次発酵)、その後、瓶やタンク内でもう一度発酵させます。これが二次発酵で、この過程で二酸化炭素が生じ、ワインに溶け込むわけです」(佐藤さん)

「ベースとなるのが白ワインですから健康効果も白ワインに近くなるのですが、酵母などを含んだ澱(オリ)と接している時間が長くなるため、ポリフェノールに加え、アスパラギン酸、ヒスチジン、リジンといった多くのアミノ酸成分が抽出され、その量が多くなります[注2]。つまり、スパークリングワインは、白ワインより健康効果は高いといえます」(佐藤さん)

「例えば、シャンパンの場合は、瓶内二次発酵を最低15カ月することが義務付けられており、高級なシャンパンになると3年以上になります。それだけアミノ酸などの成分も多くなります」(佐藤さん)

なお、スパークリングワインの中でも安価なものの中には、白ワインに炭酸を後から追加したものがある。「この炭酸後入れタイプのスパークリングワインに関しては、アミノ酸が増える効果は期待できません」(佐藤さん)

白ワインでは大丈夫なのに、赤ワインだと悪酔いする?

白ワインの健康効果をひと通り理解したところで、最後に、「白ワインだと悪酔いしないのに、赤ワインだと悪酔いすることがある」のはなぜか――かねがね思っていた疑問を佐藤さんにぶつけてみた。

冒頭でも触れたが、私の場合、赤ワインを飲むと、翌日に残ったり、ひどい頭痛になることが多いのだ。私の周囲にも少ないながら、同じような症状を持つ人がいる。

先生、赤ワインを飲んで、頭痛がしたり、具合が悪くなるなんてことは、実際にあるのでしょうか?

「はい、ごく少数ですが、そういう方もいます。その原因は赤ワインの発酵プロセスで乳酸菌が生成するアミン類[注3]の一種であることが分かっています。赤ワインに限らず、漬物やチーズなど同じく乳酸菌を使って発酵する食品にはアミン類が含まれています。体内でアミン類を分解するには、特定の酵素が必要になるのですが、その酵素の活性レベルが低い方がいて、その場合、頭痛などを引き起こすのです。アミン類はフルボディの濃い赤ワインに特に多く含まれる一方で、多くの白ワインにはほとんど含まれていません」(佐藤さん)

なるほど、まさに私はこの酵素活性が低いのであろう。赤ワインとチーズのペアリングは向いていないのかも(号泣)。しかし物は考えよう。赤ワインで悪酔いし、懲りてしまった人でも、アミン類がほぼ含まれていない白ワインなら安心ということになる。

◇ ◇ ◇

これまでの佐藤さんの話を伺って、白ワインにも確固たる健康効果があることを知り、白ワイン&スパークリング派としては大満足である。そしてまた赤ワインだと悪酔いしてしまう原因も明確になり、心底スッキリした。ワインが低糖質というのも万年ダイエッターにとっては非常にうれしい情報である。もちろん飲み過ぎには注意し、適量(純アルコールにして20g、グラスワイン2杯程度)を守らなくてはいけないのだろうけど…。

ちなみに、白ワインは一般的に赤ワインよりアルコール度数が低いものが多い。「白ワインはアルコール度数が高いもので12%程度で、ドイツのリースリングなどは9%程度です。一方、赤ワインは、特にアメリカなどのニューワールドのワインでは15%を超えるものも増えています」(佐藤さん)。これは、温暖化の影響などによりブドウの糖度が上がっていることが影響しているのだという。

9%と15%とは、かなりの違いだ。同じ量のワインを飲むなら、白ワインの方がアルコール量が少なくなるということ。逆に言えば、同じアルコール量に抑えたいなら、白ワインの方が多く飲んでもOKということでもある。ささやかながらうれしい話だ。

実は取材帰りに佐藤さんお勧めのアルザスワインをしかと買ってしまった。これからはますます白ワインとスパークリングに傾倒してしまいそうだ。

[注2]フランスのロワール地方でミュスカデを使った白ワインを造る際、発酵が終わったワインを、オリを取り除かない状態で半年ほど熟成させる。この製法を「シュール・リー」と呼ぶ。甲州種を使った白ワインの製造にも導入されている。この製法で作ったワインは、酵母から抽出されるアミノ酸の量が増える。

[注3]アミンは、アンモニアの水素原子を炭化水素基などで置換した化合物の総称。

(酒ジャーナリスト 葉石かおり、図版 増田真一)

[日経Gooday2019年8月8日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界