歯ぎしりで歯を失う人が増加 神経抜いていたら要注意

大切な歯を守る(上)

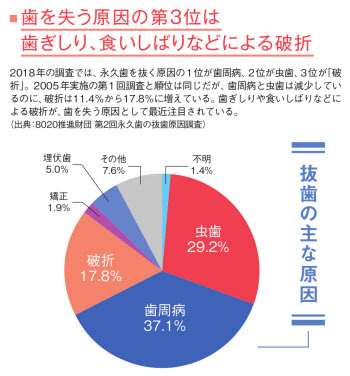

寝ている間の歯ぎしりや気づかぬうちの食いしばりが、歯が折れる「破折(はせつ)」の原因になることがある。歯に繰り返し過度な力がかかっているためだ。虫歯や歯周病で歯を失う人が減っている一方、この破折による抜歯が増えている。

◇ ◇ ◇

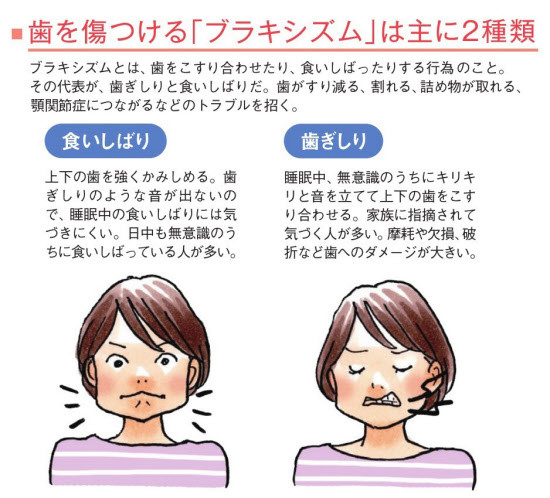

睡眠中にキリキリと歯をこすり合わせる「歯ぎしり」、知らないうちに歯をかみしめている「食いしばり」。これらは総称して「ブラキシズム」と呼ばれ、歯が折れる一因になっている。

破折は、歯周病、虫歯に次いで歯を失う原因の3位。破折の多くが、歯の根っこにひびが入って折れてしまう「歯根破折(しこんはせつ)」だ。最近増えており、30代、40代も例外ではない。

歯根破折の原因は、歯ぎしりや食いしばりなどで歯に過度な力がかかることだ。「5~15%の人が睡眠中に歯ぎしりをしている。歯ぎしりをすると歯に体重以上の大きな力がかかることもある。それが日常的に繰り返されることで歯根部にひびが入り、やがて折れてしまう」と、昭和大学歯学部歯科補綴学講座の馬場一美教授は話す。他にも、硬いものをよく食べる人や早食いをする人も、かむ力が強くなりすぎて歯が折れるリスクが上がる。

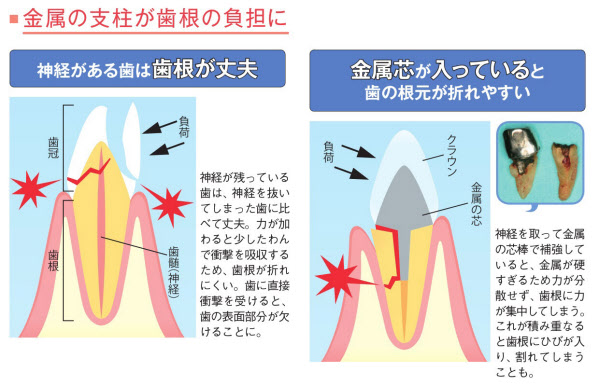

また虫歯の治療で神経を抜いている歯も要注意。神経を取ると歯自体が弱くなるからだ。「神経を取った後、歯の中に金属芯を入れて差し歯にしている人も多い。金属は硬すぎるため、かんだ力が歯根に均等に分散せず、特定の場所に集中する。このため治療から5~10年かけて歯根破折に至る人が少なくない」と、眞坂歯科医院の眞坂信夫会長は説明する。

次回は歯ぎしりや食いしばりへの対策を取り上げる。

(ライター 佐田節子、構成 堀田恵美)

[日経ヘルス2019年8月号の記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。