「転勤の強制やめます」 企業も警察も個別事情に配慮

働く女性が自身や配偶者の転勤を機にキャリアを中断するケースは後を絶たない。ここへきて転勤を一定期間免除したり、転居を伴う異動をなくしたりする企業が増え、警察にまで広がってきた。転勤を見直すことでキャリアが継続できるだけでなく、働く人のモチベーション向上も期待できるためだ。

警察官は勤務する警察署の管内に住むルールが全国的に一般的だ。そんななか、鳥取県警は2月、警察官らの「居住地規制」を大幅に緩和した。これまでは職員が別の警察署に移ると転居が求められていた。自宅から通える勤務地への異動でも、やむを得ず単身赴任をする例があった。

転勤の発令も「個別の事情を最大限に配慮する運用」(佐野裕子本部長)に切り替えた。親の介護や自身の通院など職員の事情を18年秋に担当部門が一斉に集約した。19年4月の異動者は約580人と、前年から約1割減った。

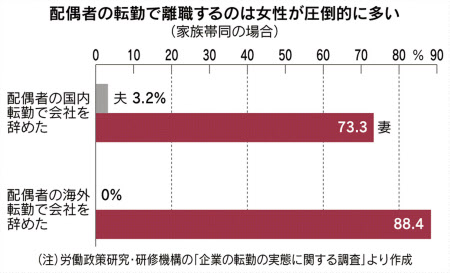

総務省の労働力調査によると、女性就業率は18年、50年ぶりに5割を超えた。一方で配偶者の転勤で離職するのは女性が多い。女性のキャリアを中断しかねない転勤制度の見直しは急務になっている。

損害保険大手のAIG損害保険は1月、転居を伴う会社都合の転勤の原則廃止に着手した。入社後3年超の社員は全国11カ所の勤務エリアから1カ所希望できる。エリア内の異動で転居は不要だ。

「働き続けたかったので、助かった」と話すのは、火災保険の事務などを担当する事務統括部の田中ひろみさん(36)。他社で働く夫が大阪から東京に転勤するため、4月から東京エリア勤務を選んだ。小学1年生の娘と家族3人で暮らしたいとの思いが強く、「離れるくらいなら退職して、東京で再就職することも考えた」と振り返る。

福冨一成執行役員によると全国転勤を希望するのは対象者全体の25%で、「東京と大阪に希望が集中しているが、計画上は整合性がとれる見込み」という。同じ職務なら転勤の有無で給与に差を付けず、全国転勤型の社員が希望エリア外に配属された場合のみ手当を支給する。

キリンビールは13年、転勤を最大5年間回避する希望を受け付ける制度を始めた。対象は育児や介護などの事情がある社員。5歳と2歳の子供がいる30代の女性社員は育休取得後、1年間の転勤回避を申請した。他社で働く夫も転勤の可能性があり、「自分の転勤と重なることを考えるととても不安だった」と話す。

同社は06年前後から女性の採用比率が高まり、出産や育児を理由に転勤できない女性社員が急増していた。20年4月からは、育休復帰後に希望の勤務地を選べる制度の導入も予定している。

中央大学の佐藤博樹教授は「転勤は人材育成や組織の活性化、不正防止策などと捉えられてきたが、存在理由はあまり議論されてこなかった」と指摘する。転勤を含めた異動の合理性を問い直し、「どうしても必要なら勤務地を限定する、期間を前もって示すなど工夫できるはず」と話す。

女性の働き方に詳しい近畿大学の奥田祥子教授は、「転勤の有無を働く側が選べる取り組みは注目に値する」と評価する。一方で「転勤で得られるスキルアップの機会が減るのも事実」と指摘、転勤しなくても能力開発につながる取り組みが必要と話す。

佐野裕子・鳥取県警本部長「貢献できると思える職場に」

鳥取県警で働き方改革に取り組む佐野裕子本部長は現在、全国で唯一の女性本部長だ。「貢献できると思える職場」づくりについて聞いた。

――転勤の運用を変えた理由は。

「介護や育児などと仕事のバランスをとれるように個別の事情を尊重するというメッセージだ。幹部になると小さい子どもがいても転勤させられると思い、昇進試験にわざと落ちる女性もいる」

――反発はありませんでしたか。

「組織が個人を尊重し、働き手のモチベーションを高めて能力を引き出すのが働き方改革だと幹部らには説明した。慎重に進めないと誤解を招くため、県警のパワーアップのためだと納得感を高めるよう心がけた」

――転勤なしでキャリア形成に支障をきたしませんか。

「モチベーションが下がる方がダメージが大きい。誰でも介護や育児などで働き方に制約が生じうる。自分の貢献に期待してくれる組織の支援があればやる気になる。同時に、権利の上にあぐらをかくのは許されないとも伝えている」

――働き方改革が重要と感じた体験は。

「静岡県警でナンバー2の警務部長を務めた2年間は夫が海外駐在中で、子連れで赴任した。ここぞというときに熱を出すなど、2~3歳の子どもを抱えて仕事をするのは思うに任せない状態だった」

「近所に住む職員の家族が預かってくれた。以前は弱音を吐かずに一人でやらなきゃと思い込んでいた。周りに『サポートするから仕事を頑張って』と差し伸べられた手がすごくうれしかった」

――育児休暇の取得も勧めています。

「育児は母親だけの仕事ではない。育児休業を取る資格のある男性職員には2週間をメドに、短くてもよいから一度は取得を考えるよう促した。みんなが育児をする雰囲気になると女性がすごく楽。育休を取る男性は18年の6%から、19年は約40%になる見込みだ」

人材育成との両立模索 ~取材を終えて~

転勤を回避することでキャリア中断の要因のひとつを取り除くことができる。一方で、新制度導入の過程で、働く側のキャリア形成との兼ね合いを模索する組織の様子も伝わってきた。「そもそも転勤は必要なのか」「人材育成につながっているのか」。取材中に耳にした問いが新鮮だった。

働き手に組織に期待する具体的なスキルは何か、転勤で必要なスキルが身に付けられるのか。根本を見つめ直すと、不要な転勤の洗い出しや解決策も見えてきそうだ。働きやすさの追求にとどまらず、個人の納得感と組織の活性化につながるしくみづくりが欠かせない。

(藤野逸郎、斎藤毬子)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。