変わらぬ味を生む極意、ブレンドの妙 栃木・惣誉酒造

ぶらり日本酒蔵めぐり(12)

「地元で愛される酒を造り続ける」。惣誉(そうほまれ)酒造(栃木県市貝町)は、そんなモットーを掲げる。とはいえ、志向は内向きではない。9年連続で全国新酒鑑評会の金賞を受賞し、海外の市場にも目を向ける。同社の酒造りの特徴を読み解くキーワードは「山田錦」「生酛(きもと)」「ブレンド」だ。

原料米にこだわり、安価な普通酒の仕込みにも最上級の山田錦を使う。全量、自家精米で、コメの周縁の雑味成分を効率的に除く扁平(へんぺい)精米を採り入れている。「玄米ベースで6割を山田錦が占めます。しかもすべて兵庫県の特A地区産です」と話すのは専務の河野道大さん。掛け米(もろみ造りに使うコメ)に一部、五百万石や、栃木県産の食用ブランド米「あさひの夢」を使う。

出荷量は栃木県内では上位に位置するが、9割が県内消費だという。都内にも「惣誉」を置く飲食店はあるが、ごく少数で、県外でお目にかかる機会はなかなかない。地元で支持され続けるために、どんな工夫をしているのだろうか。河野さんは「同じ味を提供し続けることに尽きます」と強調する。同じ味を出し続ける。当たり前のようでいて、これが結構難しい。

コメの質は収穫年によって違う。どの酒蔵でも、精米後のコメを水に浸す時間や、蒸す工程の管理などを調整して対応する。「それでも違いが出ます。極端に言えば、全く同じ工程で同時に造ってもタンクごとに違いが出る場合もあります」。それを克服する手だてが、ブレンドだ。醸造年度と使用酵母が異なる酒を混ぜ合わせ、前年までに出荷済みの商品の味を再現するのだ。

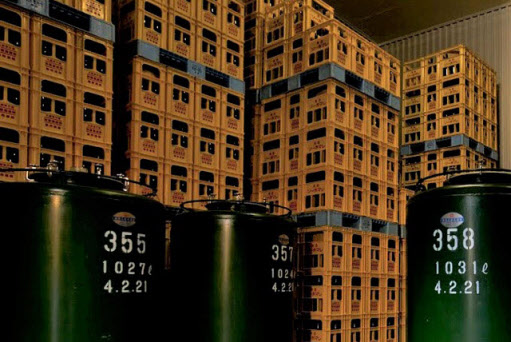

蔵内の冷蔵庫には火入れしてビン詰めされた酒が積み上がっている。貯蔵中はビン内熟成が進む。ロットごとに標識がついているわけではないが、ちゃんと整理して保管している。ある場所に積んであるのは「28醸造年度、使用酵母は14号」といった具合だ。醸造年度は3年分、使用酵母は3種類ある。この中から、市販品の味を再現する組み合わせを探る。

鍵を握るテイスティングは社長の河野遵さんと杜氏(とうじ、醸造責任者)の秋田徹さんが担当する。ウイスキーのブレンダーにも似た作業が繰り広げられる。極めて微妙な味の違いを見極める能力があるのだろう。遵さんの長男で、見習い中、と謙遜する道大さんは「だれよりも惣誉の味を知り抜いている2人ですから」と笑う。舌の力が品質を支えている。

面白いのは「地元の人が飲み飽き、飲み疲れしない酒にするためには、味が変わってはいけません」という考え方だ。「惣誉」になじんだ飲んべえが安心して飲めるように、変化する誘惑を断ち切って、味わいの連続性を優先する。一見(いちげん)さんの顔色をうかがうことはない。

「地元の飲食店では今も、日本酒といえば『惣誉』。飲酒人口の減少に直面しているのは事実ですが、それでも栃木の地盤は崩したくありません」。テイスティングによってブレンドの比率が決まると、ビンを開けて酒をタンクに戻し、しばらくなじませてから、出荷用に改めてビン詰めする。

ところで、平成30醸造年度(2018~19年)、全国新酒鑑評会の金賞を受賞した酒蔵のうち、最も長い期間、連続受賞しているのは「高清水」の秋田酒類製造・御所野蔵(秋田県)と「黄金澤」の川敬商店(宮城県)。16年連続となった。惣誉酒造はこれには及ばないが、関東(1都6県)では最も長期にわたって連続受賞している。

「金賞の宣伝効果はどのくらいかわかりませんが、鑑評会は技術の研さんのためにはとても重要です」と道大さん。2014年には杜氏が、70代半ばに達した阿部孝男さんから秋田さんに交代した。杜氏は30歳近く若返った。金賞の連続受賞が途切れる要因の一つに杜氏の交代がある。だが惣誉酒造は無事に乗り切った。

「技術の伝承がうまくいっている証しではないでしょうか」。秋田さんは15年間、阿部さんの下で酒造りを学んだ。杜氏を社員として通年雇用するのが主流になり若返りが進む中で、長期間、ともに働き技術を継承する例は少なくなっている。金賞の連続受賞は、杜氏以下12人の造り手の間で技術の継承と、酒造りのコンセプトの共有がなされていなければ実現しないだろう。阿部さんは80歳近くになった今も顧問として、醸造期には蔵を訪れるという。

鑑評会に出品する酒が華やかな吟醸香をまとい、適度な甘みと軟らかいのどごしを感じさせるのに対して、「惣誉として、らしさを表現している酒は別にあります」と道大さん。その代表格が「惣誉 生酛仕込 純米大吟醸」だという。兵庫県三木市の特A地区で収穫した山田錦だけを原料米に使った、「エレガントな生酛」だ。

生酛造りは、酒のもととなる酒母に乳酸を添加する「速醸酛(そくじょうもと)」ではなく、乳酸菌による発酵で乳酸を得て雑菌を殺し酵母が存分に活動できるようにする。その過程の違いから、肉料理や酸味の強い食材にも負けない骨太な酒質になるとされる。乳酸発酵を待つ分、酒母造りには4週間ほど余計に時間がかかるという。

惣誉酒造が仕込み方法を山廃から生酛に切り替えたのは2001年。「きめ細やかで味わいが深く、余韻がある」。社長の河野遵さんと杜氏の阿部さんの意見が一致し、生酛のよさを再認識した。以来、生酛造りでありながら、いかに軽やかさを感じさせるか。野性味を強調しすぎず上品に仕上げるか。その理想像を求めて、惣誉の造り手は技術を磨き続けてきた。

商品の3割が生酛造り。「惣誉 特別純米酒 辛口」のように、生酛と速醸酛をブレンドした商品もある。「料亭など、繊細な和食を提供する店からは生酛100%より速醸酛とブレンドした商品が好まれる場合もあります」

創業は1872(明治5)年。江戸時代に近江国、今の滋賀県日野町で味噌などの醸造業を営んでいた近江商人が栃木に移り住み、酒造業を始めた。当代の社長、河野遵さんは5代目に当たる。北関東には、江戸中期以降に近江商人が支店を構え、酒造業を始めたのをルーツとする酒蔵が多い。惣誉酒造もその一つだが、創業の時期は後発といえる。

なぜ市貝町を選んで酒蔵を建てたのかは、謎だ。記録は残っていないという。たびたび氾濫の起きる小貝川の源流近くに位置し、鬼怒川の伏流水が豊富な場所で、水量には恵まれている。ただ、主要な街道筋からは離れているし、水運に至便ともいえない。地産地消の精神が生まれ、貫かれてきた背景には、マーケティング戦略を立てるうえでの地理的な制約があったのかもしれない。

地産地消の酒蔵が輸出に乗り出したのは「日本酒のおいしさを世界に伝えたいから」。2011年に始め、売り上げの3%を占めている。輸出先は米国・英国が中心で、香港などにも広げてきた。日本食レストランで評価が高いという。それでも、道大さんは「日本酒はまだまだ特別な酒。もっと日常的に飲んでもらえるよう存在感を高めないと」と課題を口にする。

あえて伝統的な仕込み方法である生酛造りを復活させ、軽快で飲みやすい生酛を生み出してきた。「生酛のルネサンス」を発信する余地は国内外に広がっている。

(アリシス 長田正)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界