思い出の写真を百年保存 光ディスクへの正しい記録法

大切な思い出の写真や動画をデジタルデータとしてパソコンやスマホに保存するのが当たり前のご時世。うっかりミスや機械の故障、災害などでそれらを失わないように、普段から備えておこう。何十年もの長期を見据えたデジタル保管のノウハウは、通常のバックアップとは少し違う。光ディスクとクラウドを併用する最新テクニックを2回に分けて紹介する。今日はまず光ディスクに保存する方法から。

写真や動画の保存には光ディスクが最適

DVDやブルーレイディスク(BD)といった光ディスクは、写真や動画の長期保存に適している。きちんと保管すれば寿命は長く、しかも単価が安い。複製もしやすく、データを配る目的にも向いている。

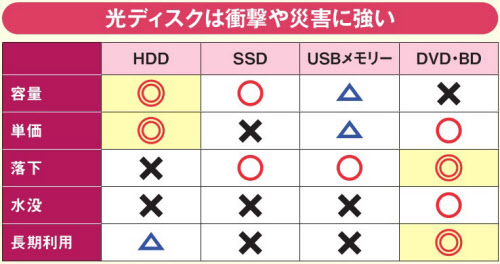

現在、パソコンで利用できるメディア(記録媒体)で一番容量が大きいのはハードディスク(HDD)で、1ギガ当たり3~4円と単価も圧倒的に安い。ただ、内部で磁気記録円盤が高速回転するHDDは衝撃に弱く、動作中に落下などの衝撃を受けると壊れてしまう危険がある。フラッシュ・メモリーをディスクに使うソリッド・ステート・ドライブ(SSD)は読み書き速度が一番速くてHDDより衝撃にも強いが、高価なので大量データの長期保存向きではない。USBメモリーも同様で、1ギガ当たり単価はSSDの次に高い。

HDD、SSD、USBメモリーはいずれも電気回路を持つので水没や電気事故(過電流など)に弱い。この心配がないのが光ディスクだ。1枚当たり容量はほかより劣るが、1ギガ当たり単価はHDDより少し高い程度。落下や水没に遭っても、ディスクが変形したり致命的な傷が付かない限り、データを読み出せる可能性が高い。

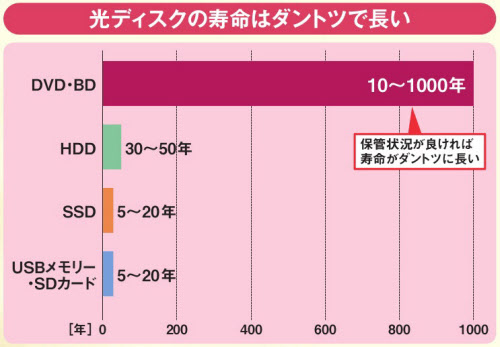

HDDは何事もなければ30~50年持つといわれるが、10万台以上のHDDでクラウドサービスを展開する米ブラックブレーズの調査では、1年で1%以上の新品が壊れたという。フラッシュメモリーを使うSSDやUSBメモリーの寿命は5~20年程度だ。

光ディスクは正しく保管すれば10~100年持つといわれ、中には1000年以上の長期保存が可能と銘打った製品もある。

光ディスクの選び方&正しい保管方法

現在、パソコンで扱える光ディスクはCD、DVD、BDの3種類に大きく分類でき、それぞれにいくつかの規格がある。まずはタイプを確認しよう。規格名称の末尾に「-R」や「+R」とあるものは1回のみ記録できるタイプで、「-RW」「+RW」「-RAM」「-RE」とあるものは書き換えが可能だ。また、「ROM」とあるものは読み出し専用タイプで、市販ソフトや雑誌付録などで使われている。

DVDには「-R」「+R」などまぎらわしい規格が多く存在するが、これは2つの団体が同時期に似たような規格を策定してしまったためだ。とはいえ使い勝手は変わらず、最近のパソコンはどちらにも対応しているので特に意識しなくてよい。DVDとBDの「DL」は2層、「XL」は3~4層を示し、何も記載されていない1層のディスクよりも大容量だ。BD-R LTHは、記録層に色素を使うBDを表す。

BDが大容量で低コストだが対応パソコンは少ない

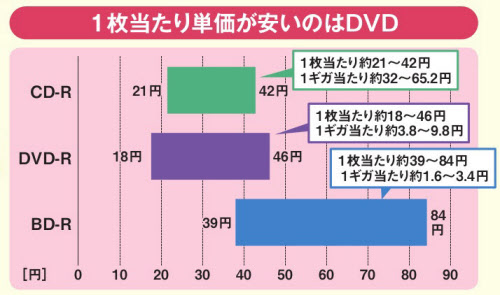

CD-R、DVD-R、BD-Rの中で1枚当たりの価格が最も安いのはDVD-Rだ。50枚組の安価な製品なら1枚20円以下で購入できる。一方、1ギガバイト当たりの単価で見ると一番安いのはBD-R。50枚パックの安価な製品で比べると、1枚40円程度でDVD-Rよりは高いが、1ギガ当たり単価は2円を切り、DVD-RやHDDよりも安くなる。

1ギガ当たり単価で見るとBDで決まりのようにも思えるが、BDにも弱点がある。BDの書き込みどころか、読み出しにすら対応しないパソコンが最新機種でもかなりあるという点だ。愛機の仕様書で光学ドライブのBD対応を確認しておこう。

パソコンに光学ドライブがない場合は、USB接続の外付け製品を用意すればよい。CDとDVDの読み書きに対応する製品なら3000円前後。BDの読み書きにも対応する製品だと9000円前後になる。

BDには傷に弱いというデメリットもある。CDやDVD、BDはどれも直径12センチの樹脂(ポリカーボネート)製ディスクで見た目は大差ないが、記録層の密度が違う。

容量が異なるのは記録密度と読み取り用レーザー光のスポット径による。BDはCDやDVDよりも記録密度が高くスポット径も細いため、細かい傷でもデータが読み出せなくなる可能性がある。なお、BDは規格上、記録面に傷が付きにくい「ハードコード技術」という表面処理が施されており、CDやDVDより傷は付きにくい。傷が付く危険がない保管環境ならBDという選択肢は十分にアリだ。

寿命は最長1000年、長期保存なら金属系素材

光ディスクの寿命は保管状態にもよるが10~20年程度、品質が良いディスクなら100年といわれているが、それ以上の長寿命をうたう「M-DISC(エムディスク)」と呼ぶメディアもある。ただし、書き込みにはM-DISC対応の光学ドライブが必要なので、パソコンや光学ドライブの仕様を確認しよう。なお、ディスク自体もかなり高価だ。

M-DISCが長寿命なのは、記録層に独自の金属系素材を使うためだ。DVD-Rは通常、記録層に色素を使う。色素にレーザーを当てて化学的に変化させることでデータを書き込む。それゆえ、紫外線などによる経年劣化で色素が変化してしまうとデータを正しく読み出せなくなる。一方、M-DISCは記録層の金属系素材にレーザーで凹凸を作ることで記録するため劣化しにくい。

色素系は紫外線に弱い、格安品は絶対に避ける

書き換え可能なDVD-RWや同+RW、各種BDは記録層に相変化材料という合金を使用しており、弱いレーザーを当てることでデータを消去する。これらも色素を使うディスクより劣化しにくい。

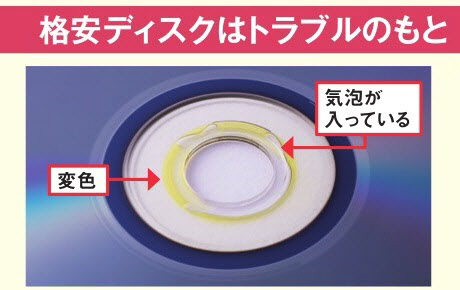

いずれのディスクを使うにしても、ノーブランドの格安製品は避けるのが無難だ。格安品などでは、ずさんな製造工程のために気泡が入って変色していることもある。

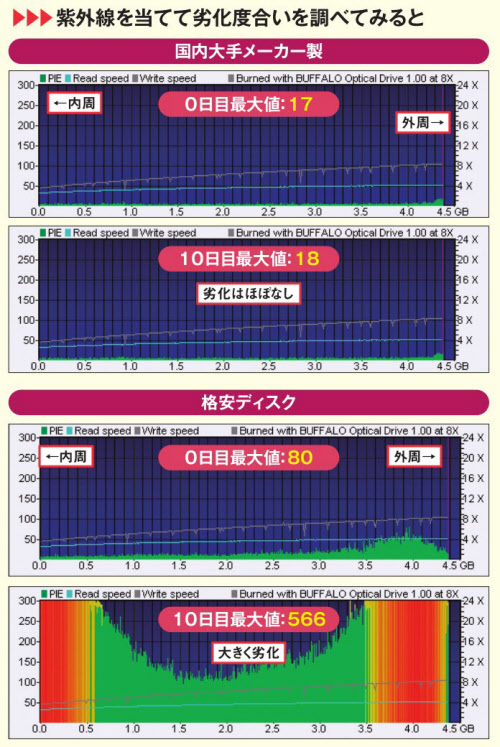

実際に編集部で経年劣化をテストしてみた結果が図だ。ブラックライトで強烈な紫外線を10日間当てて読み出しエラーを計測したところ、国内大手メーカー製がほとんど無劣化だったのに対し、格安ディスクはエラーが多発した。

光ディスクは光(紫外線)や熱、湿気に弱い。直射日光が当たる場所や高温多湿の場所に長期間置くと記録層が変化してしまい、データが読めなくなる危険がある。特に注意したいのは真夏の窓際や車の中。光ディスクのポリカーボネートは熱で変形しやすく、変形すると読み出せなくなる。このほか、たばこの煙や丸裸での保管も避けたい。

温度20度、湿度50%前後で日が当たらない場所で保管

旧日本記録メディア工業会(現在は日本文書情報マネジメント協会が資料を継承)の資料「光ディスクの取扱い上の注意」によると、保管に適しているのは温度15~25度、湿度40~60%で直射日光が当たらない場所。空調がある部屋の日に当たらない場所なら問題はないだろう。

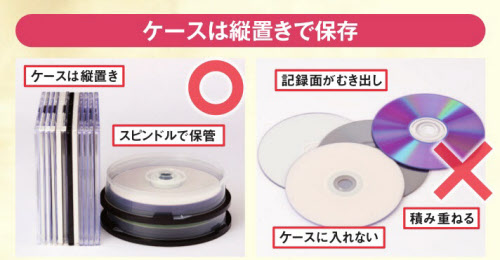

ディスクを保管するときは、必ずケースに入れるように心がけよう。また、ケースを横置きにして積み重ねるのもよくない。自重でケースやディスクに無理な力がかかって変形する恐れがあるためだ。なお、積み重ねて保管するスピンドルケースは、ディスク内周部に突起があってディスク同士が接触しないので問題はない。

ケースからディスクを取り出すときも細心の注意を払おう。曲げないように取り出し、持つときは中央の穴と縁をつまむようにして記録面に触らないように心がける。

2つの書き込み方法を使い分ける

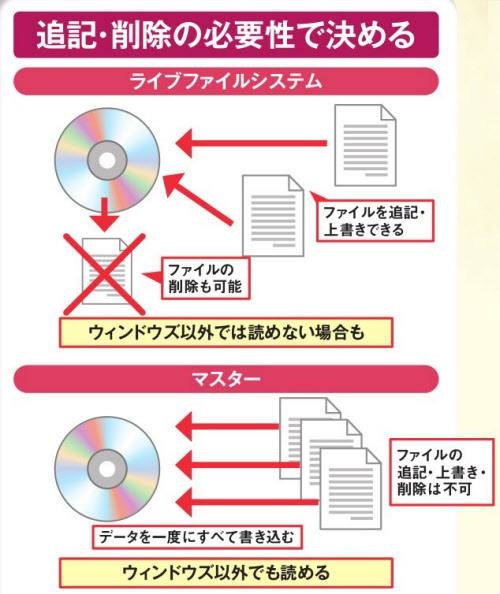

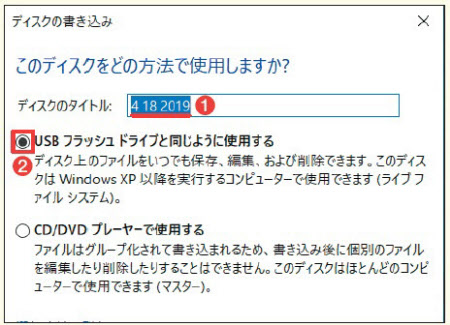

ウィンドウズのエクスプローラーは、光ディスクの書き込み機能を備えている。BD対応の光学ドライブがあればBDもOKだ。ただし、書き込み方法として「ライブファイルシステム」と「マスター」の2種類があるので、用途に応じて使い分ける必要がある。

ライブファイルシステムはファイルの追加(追記)や変更、削除ができる書き込み方式で、USBメモリーと同じような使い勝手が特徴。ただし書き込み速度が遅く、ウィンドウズ以外のOSやパソコン以外の機器では読めないこともある。また、複製も面倒だ。一方のマスターは複数のファイルをまとめて一気に書き込む。こちらは書き込み速度が速くて互換性も高く、複製もしやすい。思い出をまとめて記録するときは、迷わずこちらを選びたい。逆に、高い頻度で追記するつもりならライブファイルシステムが向く。

(ライター 田代祥吾)

[日経PC21 2019年7月号掲載記事を再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界