肉料理で危ないのは… 食中毒の知識、クイズで点検

正しい情報をどのぐらい知っているだろうか。

1000人に聞き、間違った人が多い順にランキングした。

(901人)

(1)ノロウイルス(2)アニサキス (3)カンピロバクター

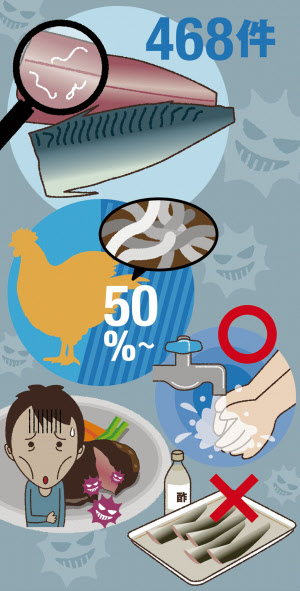

18年に厚生労働省へ報告された食中毒1330件で最も多かったのは寄生虫「アニサキス」による468件。サバやサンマなどの内臓にすむアニサキスは、加工・調理の段階で多くは取り除かれる。気付かずに食べてしまうと腹痛や嘔吐(おうと)が生じる。予防法は5位参照。

アニサキスによる食中毒の報告が急増した背景には、新たに食品衛生法に基づき国への届け出項目に入り、届けを出すべき食中毒という認識が高まったことがある。加えて「流通が発達し、魚の生食が増えたことも影響しているのでは」(日本食品衛生協会の飯田信行さん)。

一方、解答ではノロウイルスを選んだ人が一番多かった。患者数では集団感染するノロウイルスが全体の約50%を占め、最も多い。

答えは(2)

(754人)

(1)1% (2)20% (3)50%以上

カンピロバクターはニワトリなどの腸内にすむ菌で、加工する段階で食肉を汚染することが多い。厚生労働科学研究報告によると、処理後の鶏肉でカンピロバクターが見つかった割合は67%だった。多くの鶏肉に付着し、少量でも発症するという。

鶏肉による食中毒事件のほとんどは鳥刺しやタタキ、加熱不足で食べたことに由来する。カンピロバクターは鶏肉の繊維の中まで入り込んでいるため、表面を加熱しても肉の内部に細菌が生き残る場合が少なくない。鶏肉は中心部の色が変わるまでしっかり加熱しよう。

答えは(3)

(727人)

(1)しょうが焼き (2)レアステーキ (3)ハンバーグ

家畜は腸に病原性大腸菌を保有することが多く、菌は肉の表面につく。肉をひく段階で大腸菌が内部に入り込むため、十分に火を通さないと食中毒を起こす可能性が出てくる。「ハンバーグやつくねなど、ひき肉を使った料理には特に注意しましょう」と鳥居内科クリニックの鳥居明院長は呼びかける。調理するときは、しっかり加熱できたかどうか、中心部の色を確認しよう。

ステーキなどは表面がひき肉ほど多くない。表面を十分に加熱すると食中毒の危険性は低めになるという。

答えは(3)

(675人)

(1)手をアルコールで消毒 (2)丁寧に手を洗う

ノロウイルスは一般的に消毒用アルコールでは毒消しの効果が薄いとされる。また、手に油がついている状態だとアルコールをはじく可能性がある。丁寧な手洗いを小まめにするほうが効果的だ。

ノロウイルスによる食中毒の原因は調理する人の手洗い不足によることが最も多いという。ただし、水洗いだけではダメ。せっけんをしっかり泡立て1分間ほどもみ洗いした後、水ですすぐ手洗いを2回繰り返す「二度洗い」が効果的。ウイルスを大幅に減らすことができるという。

答えは(2)

(625人)

(1)酢で締める (2)十分に加熱する (3)1日以上冷凍する

アニサキスは熱に弱く、60度で1分間加熱すると死滅する。また、マイナス20度以下で、24時間以上冷凍すると死滅する。しかし、普段の食事のために調理する方法で「サバなどを食酢で締めてもアニサキスには効果がない」と鳥居院長は説明する。刺し身を食べるときは一度冷凍した方が、食中毒のリスクは低くなる。

釣りをする人は「釣った魚は新鮮だから安全」と過信せず、なるべく早く内臓を除き、できれば一度冷凍した後で食べるのがおすすめだ。

答えは(1)

(615人)

(1)数時間以内(2)1~2日 (3)1週間ぐらい

統計調査で最も患者数が多いノロウイルスの潜伏期間は1~2日。O-157など病原性大腸菌による食中毒も体内で原因菌が2~3日かけて増殖した後に症状が出る。細菌やウイルスによる食中毒の場合、直前に食べたものが原因であることは少ない。

解答では腹痛や吐き気、下痢など食中毒が疑われる症状が出たとき、誤って「数時間以内に食べたものが原因ではないか」と考える人が多かった。病原体の種類によって異なるが、梅雨から夏にかけて湿度や気温が高く、細菌が増えやすい。細菌性食中毒に要注意だ。

答えは(2)

(611人)

(1)はい (2)いいえ

卵による食中毒の原因として知られるサルモネラ菌。卵の鮮度低下と細菌増殖は温度が高いほど早く進む。暑い夏に卵かけごはんなどで生食に使う場合は、配送や保管も一貫して冷蔵されている卵が安全だという。

大切なのは、温度変化を少なくすること。購入後は速やかに冷蔵庫に入れて、温度が変化しやすいドアポケットや扉側を避け、冷蔵庫の内側の棚に保存するほうがおすすめだ。パックのまま保存するほうが鮮度が保てるという。

卵の殻についているサルモネラ菌は、出荷のときの殺菌で菌がついていることは以前より少ない。ただ卵の中身にもごくまれにだが、サルモネラ菌が存在することもある。期限表示までに消費することを心がけよう。

答えは(1)

(553人)

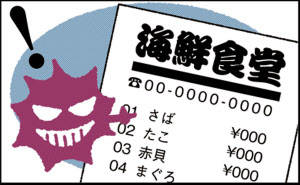

(1)吐しゃ物(2)吐しゃ物の写真 (3)飲食店のメニューやレシート

飲食店のメニューを病院に持参すれば、医師が食中毒の原因を探る診断材料になる可能性がある。レシートは食べたメニューや時間が表示されているため、記録になるという。病院の問診で細菌性食中毒が疑われる場合、抗菌薬を投与するなど治療方法にも影響するので、食べたものや時間がより詳細なほうが適切な治療が受けられる。

医師が保健所へ届ける場合もある。保健所の調査でもメニューやレシートが資料として参考になるので保管しておこう。

答えは(3)

(348人)

(1)50%(2)70% (3)90%

冷蔵庫は使い方を間違えると庫内の温度が上がり、細菌の増殖や食品汚染の原因になる可能性がある。詰め込みすぎると温度上昇につながる。容量の7割程度に抑えるとよい。

「冷蔵庫内の温度は3~7度程度。肉や魚を生のまま保存する場合、低温を維持するチルド室の利用もおすすめ」と女子栄養大の廣末トシ子教授。肉や魚はビニール袋や容器に入れて他の食材に触れないように。温かい食品は十分冷ましてから入れよう。月1回程度は整理し、掃除する習慣をつけると衛生的だ。

答えは(2)

(291人)

(1)すぐ (2)半日 (3)2、3日様子を見て

解答では「2、3日様子を見て」と答えた人が1割いた。しかし、「嘔吐があり、水がとれなくなると脱水症状になってしまう可能性があるので、すぐに病院を受診してください」と鳥居院長は訴える。食中毒と思われる症状が出たら「下痢をしてしまう」との不安があっても水分は控えず、可能であれば水分をとるようにしたい。

食中毒の一般的な症状である下痢や嘔吐から一歩進むと、血便や血尿が出る場合がある。こうした症状を含め体調が悪いと思ったら、速やかに消化器内科を受診しよう。

病院の問診では、症状だけでなく、2~3日前の食事の内容についても聞くという。生食する生ガキや寿司、生肉といった食事以外に、加熱が不十分な場合には焼き肉やしゃぶしゃぶ、焼き鳥なども食中毒を引き起こすことがある。全ての可能性を排除せず、思い出すようにしよう。

答えは(1)

夏は細菌、冬はウイルス

食中毒は飲食店だけでなく、家庭でも発生する。食中毒予防の三カ条は(1)食べ物に菌を「つけない」(2)付着した菌を「増やさない」(3)食べ物や調理器具についた菌を「やっつける」だ。

主な原因は細菌とウイルス。症状は下痢や発熱、嘔吐など共通している。細菌が原因の食中毒の発生は暑い夏に多い。気温や湿度が高く、食中毒菌が増えやすいからだ。代表的なのは病原性大腸菌やカンピロバクター、サルモネラ菌。ただ、冬はウイルスの食中毒が増加する。アニサキスなどの寄生虫や毒キノコなどの自然毒もある。一年中、注意したい。

家庭で調理するときは、とくに野菜は生の食肉を扱う前に調理をすませ、肉を触った後の手洗いや消毒を心がけよう。まな板や包丁などを洗剤でよく洗い、菌を他の食材につけない心がけも大切だ。。

また、夏場はキャンプや野外イベントなどでバーベキューをする機会も多い。クーラーボックスに食材を保管しても、取り出せば菌は増える。酒や会話が弾み、しっかり火が通っていないことに気づかず生焼けのまま肉を食べてしまったり、生肉をつかんだトングや箸でほかの食材を扱ったりしがちなので気をつけよう

◇ ◇ ◇

ランキングの見方 問題文と選択肢。数字は間違えた人の数。写真は遠藤宏撮影、イラストは三井俊之、料理制作は島本美由紀。

調査の方法 公益社団法人日本食品衛生協会(東京・渋谷)技術参与の飯田信行さん、女子栄養大学短期大学部の廣末トシ子教授、鳥居内科クリニック(東京・世田谷)の鳥居明院長の協力を得て、食中毒についての知識を問う問題を30問程度作成。5月中旬、インターネット調査会社のマイボイスコム(東京・千代田)を通じ、全国の20~60代の男女、各世代同数ずつ1000人に解いてもらった。(大城夏希が担当しました)

[NIKKEIプラス1 2019年6月1日付]

NIKKEIプラス1「何でもランキング」のこれまでの記事は、こちらからご覧下さい。

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。